I-1-1 品質管理で用いられる図とグラフ

品質管理で用いられる図やグラフと、そこから読み取ることのできる内容の例の組合せとして、最も適切なものはどれか。

① 系統図:

ある工場で作られる部品の重量について、平均値は規格の中心とほぼ一致しているが、分布の幅は規格の幅よりも大きい。

② 連関図:

ある製品について、日々の不適合品率が一定範囲内で推移しており、製造工程は安定した状態にある。

③ 管理図:

ある製造部品の寸法誤差と作業時間との関係について、作業時間が短いほど寸法誤差が大きい傾向にある。

④ パレート図:

ある書類の記入項目のうち、不備件数の最も多い「日付」と、その次に多い「口座番号」の2 つで、不備件数全体のおおよそ80%を占めている。

⑤ ヒストグラム:

ある商品について、顧客満足度に対する影響は、価格よりもアフターサービスの方が大きい。

正解と解説

【正解④】

QC7つ道具、新QC7つ道具に関する出題です。

① : ヒストグラムの内容。

② : 管理図など、品質管理の統計的手法の内容。

③ : 散布図の内容。2つの要素からなる1組のデータが得られたときに、2つの要素の関係を見るための手法です。

⑤ : 連関図の内容です。原因と結果や目的と手段などの関係が複雑でかつ絡み合っている場合,これらの相互関係を図解することによってわかりやすく表現する手法です。

I-1-2 投資先検討

5 つの投資先A~E の中から1 つを選択して投資することを考える。各投資先の、ある金額を投資した場合に投資後4 年間にわたって見込まれる利益が下表のとおりであるとき、4 年間に見込まれる利益の現在価値の合計が最も高い投資先はどれか。ただし、割引率(年利率) は3%とし、利益はいずれも年末に得られるものとする。

| 投資先 | 1 年後 | 2年後 | 3年後 | 4年後 |

|---|---|---|---|---|

| A | 180 | 0 | 210 | 100 |

| B | 0 | 180 | 210 | 100 |

| C | 80 | 100 | 100 | 210 |

| D | 0 | 200 | 80 | 210 |

| E | 150 | 130 | 0 | 210 |

① 投資先A

② 投資先B

③ 投資先C

④ 投資先D

⑤ 投資先E

正解と解説

【正解①】

投資先Aの現在価値

180÷1.03+0/1.032+210÷1.033+100÷1.034 = 455.79万円

投資先Bの現在価値

0÷1.03+0/1.032+210÷1.033+100÷1.034 = 450.70万円

投資先Cの現在価値

80÷1.03+100/1.032+100÷1.033+210÷1.034 = 450.02万円

投資先Dの現在価値

0÷1.03+200/1.032+80÷1.033+210÷1.034 = 448.31万円

投資先Eの現在価値

150÷1.03+130/1.032+0÷1.033+210÷1.034 = 454.75万円

I-1-3 PMOKガイドに関する知識

プロジェクトマネジメント知識体系ガイド(PMBOK ガイド) 第6 版に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① プロジェクトとは、独自のプロダクト、サービス、所産を創造するために実施される有期的な業務のことをいう。

② CPM は、プロジェクト・チームがプロジェクト目標を達成するために実行する作業の全範囲を階層的に分解したものである。

③ アクティビティ所要期間の見積りやコストの見積りに用いられる技法として、三点見積りやパラメトリック見積りがある。

④ ガントチャートは、スケジュール情報を視覚的に示す図の1 つであり、縦軸にアクティビティをリストアップし、横軸に時間軸をとる。

⑤ リスク対応の計画において、脅威に対処するために考慮され得る戦略として、回避、軽減、転嫁、受容などがある。

正解と解説

【正解②】

設問の内容はCPMではなく、WBS (Work Breakdown Structure) の内容です。

CPMはCritical Path Methodの略で、プロジェクトの一連の活動をスケジューリングするための数学的アルゴリズムです。

I-1-4 計画・管理における科学的・数理的手法

計画・管理における科学的・数理的手法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 線形計画問題は、一般に、変数が整数値をとることを条件として加えると解くことが容易になる。

② 多目的最適化では、通常、パレート最適解がただ1 つ求まる。

③ ゲーム理論は、意思決定をする主体が複数存在する状況を数学的に取り扱う方法論であり、非協力ゲームと協力ゲームとに大きく分けることができる。

④ デルファイ法では、複数の参加者が、回覧されるシートに各自のアイデアを記入していくことで、1 人で考えながらも全員の協同作業でアイデアを広げていくことを目指す。

⑤ 階層化分析は、分析対象のすべてをいくつかの群に分ける手法であり、何らかの基準に従って似ているものが同じ群に入るように分類する。

正解と解説

【正解③】

① : 線形整数問題は、解が整数に限定されることで買いの導出が難しくなります。

② : 目的関数が「1つ」だけの最適化を単目的最適化、目的関数が複数ある最適化を多目的最適化と呼びます。

④ : デルファイ法 とは、専門家を含むグループによりアンケート回答→集約→修正を繰り返し、意見を収斂させる手法です。

⑤ : 階層化分析は、多基準の選択問題があるとき、これを目標・評価基準・代替案の階層構造に整理したうえで、各階層における要素同士の相対的な重要度をシステマチックに導き出し、それらを総合することで最適な評価・選択を図る意思決定手法です。

I-1-5 サプライチェーン途絶リスク対策

サプライチェーンの途絶リスクに対しては、一般に、途絶時の影響を検証し、投入コストと効果を考慮した日ごろの取組など、平常時の競争力と非常時のリスク対応の両立が求められる。

災害などの発生後、サプライヤからセットメーカに至るサプライチェーンの途絶に関して、そのロバストネスやレジリエンスの度合いを高め、 リスクの低減に寄与する事前方策として、次の記述のうち、最もそぐわないものはどれか。

① セットメーカによるすべてのサプライヤの情報の一元的把握

② サプライヤとセットメーカの協働による調達リードタイム・発注間隔の短縮

③ 利用可能な複数サプライヤによる代替供給体制の構築

④ サプライヤの工場に対するセットメーカによる支援体制の構築

⑤ セットメーカで使用する部品の共通化。標準化の推進

正解と解説

【正解②】

「調達リードタイム・発注間隔の短縮」はサプライチェーンの途絶対策にはつながりません。

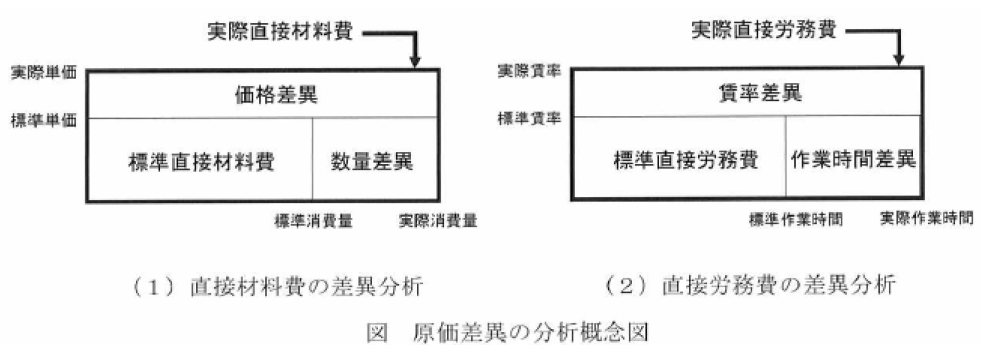

I-1-6 標準原価計算の原価差異分析

標準原価計算の原価差異分析では、標準原価から実際原価を差し引いた差が原価差異として計算分析され、その目的は原価の管理に資することにある。原価差異は、その正負により、それぞれ有利差異及び不利差異と呼ばれる。参考のため、これらの原価差異分析でよく利用される分析概念図を下に示す。ここでは直接材料費と直接労務費を対象とした差異分析の例を取り上げる。

製造企業のA 社は、品目X について、次に示す標準原価を設定している。

a.標準直接材料費:標準単価は500 円/kg、標準消費量は1,000kg である。

b.標準直接労務費:標準賃率は1,000 円/時間、標準作業時間は500 時間である。

実際に発生した原価として、次に示す数値が得られた。

c.実際直接材料費:実際単価は450 円/kg、実際消費量は1,100kg であった。

d.実際直接労務費:実際賃率は1,200 円/時間、実際作業時間は400 時間であった。

なお、差異分析に当たっては、 a~ d に述べた事項以外の条件は考えないものとする。

直接材料費と直接労務費の原価差異分析に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 標準直接材料費及び標準直接労務費は、いずれも500,000 円である。

② 数量差異は-50,000 円(不利差異)である。

③ 賃率差異は-80,000 円(不利差異)である。

④ 直接材料費の差異は5,000 円(有利差異)である。

⑤ 直接労務費の差異は-20,000 円(不利差異)である。

正解と解説

【正解⑤】

工業簿記の基礎知識問題です。

直接労務費差異 = 標準賃率×標準作業時間-実際賃率×実際作業時間

= 1000 ×500 – 1200 × 400

= 20000 (有利差異)

よって、不利差異は誤りで、正しくは有利差異です。

I-1-7 財務諸表

財務諸表に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、ここでのキャッシュ・フロー計算書は間接法によるものとする。

① 損益計算書には、前期末から当期末までの期間において、銀行からの借入やその返済など、資産・負債を直接増減させる個別の取引が記載される。

② 貸借対照表には、前期末から当期末までの期間において、会社の現金の出入りに係わる個別の取引が記載される。

③ キャッシュ・フロー計算書には、前期末から当期末までの期間における収益・費用と資産・負債などの期末残高が記載される。

④ 減価償却費は、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローにおいて、利益に加え戻されて記載される。

⑤ フリー・キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の投資活動によるキャッシュ・フローに財務活動によるキャッシュ・フローを加えたものである。

正解と解説

【正解④】

①②損益計算書、賃借対照表には個別の取引は記載されません。

③キャッシュフロー計算書には、資産・負債などの期末残高の記載はありません。

⑤フリー・キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローと投資キャッシュ・フローを足すことで求めることができます。

I-1-8 機械設備の保全活動

機械設備の保全活動は、計画・点検・検査・調整・修理・取替などを含む設備のライフサイクル全般の観点から行われる。

保全活動を、設備の故障・不良を排除するための対策を講じたり、それらを起こしにくい設備に改善したりするための「改善活動」と、設計時の技術的側面を正常・良好な状態に保ち、効率的な生産活動を維持するための「維持活動」に分類するとすれば、次の組合せのうち最も適切なものはどれか。

| 改善活動 | 維持活動 | |

|---|---|---|

| ① | 定期保全・保全予防 | 予知保全・改良保全 |

| ② | 改良保全・事後保全 | 定期保全・予知保全 |

| ③ | 保全予防・改良保全 | 事後保全・予防保全 |

| ④ | 改良保全・予知保全 | 保全予防・事後保全 |

| ⑤ | 予防保全・事後保全 | 改良保全・保全予防 |

正解と解説

【正解③】

保全活動は大きく、改善活動、維持活動の2つに分けることができます。それぞれ、次のような活動が存在します。

- 改善活動:改良保全 保全予防

- 維持活動:事後保全 定期保全 予知保全