I-1-25 消費者安全

消費者安全に係る次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下において「隙間事案」とは、消費者安全に係る事案で、各行政機関の所管する既存の法律には、その防止措置がないものをいう。また、内閣総理大臣の権限については、法令により消費者庁長官に委任されている場合を含む。

① 多数の消費者の財産に被害を生じ、又はそのおそれのある事態が発生し、それが隙間事案である場合、内閣総理大臣は事業者に対し勧告・命令等の措置をとることができる。

② 関係行政機関の長や地方公共団体等の長は、消費者安全に係る重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、他の法律による通知や報告に関する定めがある場合等を除き、直ちに内閣総理大臣に通知しなければならない。

③ 都道府県においては国民生活センターを、また、市町村においては消費生活センターをそれぞれ設置しなければならない。

④ 消費者安全調査委員会は、事故等の原因について、責任追及とは目的を異にする科学的かつ客観的な究明のための調査を実施する。

⑤ 重大事故等が隙間事案に該当するか否かが一見して明確でない場合、まず消費者庁がこれを隙間事案になる可能性があるものとして受け止め、その上で、法律の適用関係の確認等が行われる。

正解と解説

【正解③】

消費生活センターは、都道府県及び市町村に設置され、各自治体が運営しています。

国民生活センターは独立行政法人です。国民生活センターは土日祝日も利用可能のため、消費生活センターのバックアップ機関としての機能も持ちます。

I-1-26 リスクアセスメント

「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」に沿ってリスクアセスメント等(事業場の危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づき労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講ずることをいう。)を行おうとする事業場がある。リスクアセスメント等を行う過程において、次の行動のうち最も適切なものはどれか。

① リスクアセスメント等の対象として、一時的な作業に使用されその終了後は撤去される仮設備を除き、事業場における恒常的な作業環境や使用材料等に係るものを抽出した。

② 危険性又は有害性の特定を行うための検討チームの編成では、思い込みや慣れに起因する見逃しを回避するため、作業内容を詳しく把握している職長等を外した。

③ 事業場の建設物を設置するとき、移転するとき、変更するときにはリスクアセスメント等を行うこととし、解体するときは行わないこととした。

④ リスクの見積もりに当たり、負傷又は疾病の重篤度については、負傷や疾病の種類にかかわらず、負傷又は疾病による休業日数等を尺度として使用した。

⑤ リスク低減措置については、ア)法定事項、イ)個人用保護具の使用、ウ)マニュアル整備等の管理的対策、エ)局所排気装置等の工学的対策、オ)設計・計画段階における危険性の除去や低減、の優先順位で検討し、実施した。

正解と解説

【正解④】

① 恒常的な環境だけでなく、一時的な作業・環境についてもアセスメントは必要です。

② 作業内容を詳しく把握している作業者の参加は必要不可欠です。

③ ①同様、解体時にもリスクアセスメントは必要です。

⑤ リスク低減措置の優先順位は次の通りです。

- 設計や計画の段階における危険性又は有害性の除去又は低減 危険な作業の廃止・変更、危険性や有害性の低い材料への代替、より安全な施行方法への変更等

- 工学的対策 カバー、局所俳気装置、防音囲いの設置等

- 管理的対策

- 個人的保護具の使用

I-1-27 事業場の事故や災害の未然防止に係る用語

事業場の事故や災害の未然防止に係る用語の説明として、最も不適切なものはどれか。

① 危険予知訓練は、作業や職場にひそむ危険性や有害性等の危険要因を発見し解決する能力を高める手法であり、具体的な進め方として「KYT 基礎4 ラウンド法」等がある。

② ツールボックスミーティングとは、作業チームの各メンバーが使用する道具に係る潜在的危険性を相互に指摘し、チーム全体で道具に起因する事故を防止する取組をいう。

③ 本質的安全設計方策には、設計上の配慮・工夫による危険源そのものの除去又は危険源に起因するリスクの低減による方法や、作業者が危険区域へ立入る必然性の排除又は頻度低減による方法等がある。

④ ストレスチェック制度とは、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査及びその結果に基づく面接指導等を内容とする、法令に基づく制度である。

⑤ 防火管理者とは、所定の講習課程を修了するなど一定の資格を有し、防火対象物において防火管理など必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者で、防火対象物の管理権限者から選任された者をいう。

正解と解説

【正解②】

ツール・ボックス・ミーティング(TBM)とは、職場で行う作業の打合せのことです。「ツー ル・ボックス=道具箱」の近くで行われるため、このように呼ばれています。基本的には、朝の作業を開始する前に5~10分程度行われるのが普通ですが、必要に応じ昼食後の作業再開時や作業の切替え時 に行われることもあります。

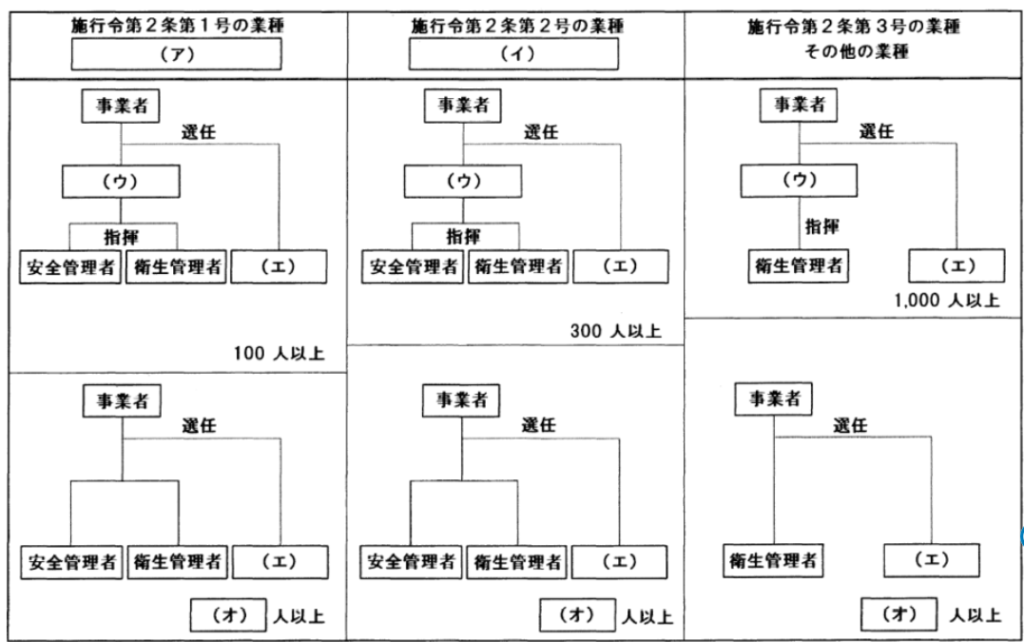

I-1-28 安全管理者等の配置要件

下図は、労働安全衛生法及び同法施行令で定められた業種別の事業所規模(労働者数)に応じた安全管理者等の配置要件を整理したものである。図中の(ア) ~ (オ)に当てはまる用語や数字の組合せとして、最も適切なものはどれか。

| ア | イ | ウ | エ | オ | |

|---|---|---|---|---|---|

| ① | 製造業、電気業、ガス業等 | 林業、鉱業、建設業等 | 統括安全衛生管理者 | 産業医 | 50 |

| ② | 安全衛生目標の設定 | 製造業、電気業、ガス業等 | 産業医 | 統括安全衛生管理者 | 30 |

| ③ | 林業、鉱業、建設業等 | 製造業、電気業、ガス業等 | 産業医 | 統括安全衛生管理者 | 30 |

| ④ | 林業、鉱業、建設業等 | 製造業、電気業、ガス業等 | 統括安全衛生管理者 | 産業医 | 50 |

| ⑤ | 製造業、電気業、ガス業等 | 林業、鉱業、建設業等 | 産業医 | 統括安全衛生管理者 | 50 |

正解と解説

【正解④】

常時50 人以上の労働者を使用する事業場ごとに産業医をおかなければなりません。

安全管理者は、法定の業種(※1)で常時50 人以上の労働者を使用する事業場ごとに、安全管理者の資格を有する者から選任しなければなりません。

安全管理者の選任が必要な業種

林業、鉱業、建設業、運送業、清掃業、製造業(物の加工業を含む。 ) 、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業

専任の安全管理者とすべき業種と事業場規模

| 業種 | 常時使用する労働者数 |

| 建設業、有機化学工業製品製造業、石油製品製造業 | 300人以上 |

| 無機化学工業製品製造業、化学肥料製造業、道路貨物運送業、港湾運送業 | 500人以上 |

| 紙・パルプ製造業、鉄鋼業、造船業 | 1,000人以上 |

| 選任が必要な業種で上記以外のもの ただし、過去3年間の労働災害による休業1日以上の死傷者数の合計が100人を超える事業場に限る | 2,000人以上 |

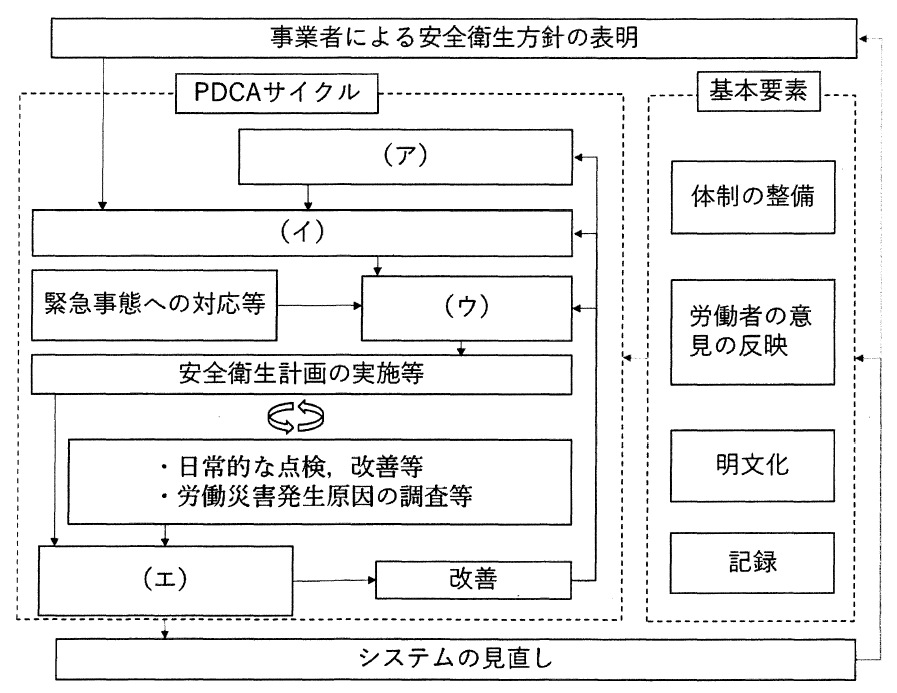

I -1 -29 労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS) の概要

下図は、 労働安全衛生マネジメントシステム(OSHMS) の概要について、「労働安全衛生マネジメントシステムに関する指針」に基づき作成したものである。次のうち、(ア) ~ (エ)に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 危険性又は有害性等の調査の実施 | 安全衛生目標の設定 | 安全衛生計画の作成 | システム監査の実施 |

| ② | 安全衛生目標の設定 | 安全衛生計画の作成 | 危険性又は有害性等の調査の実施 | システム監査の実施 |

| ③ | 安全衛生計画の作成 | 安全衛生目標の設定 | システム監査の実施 | 危険性又は有害性等の調査の実施 |

| ④ | システム監査の実施 | 危険性又は有害性等の調査の実施 | 安全衛生目標の設定 | 安全衛生計画の作成 |

| ⑤ | 安全衛生目標の設定 | 安全衛生計画の作成 | システム監査の実施 | 危険性又は有害性等の調査の実施 |

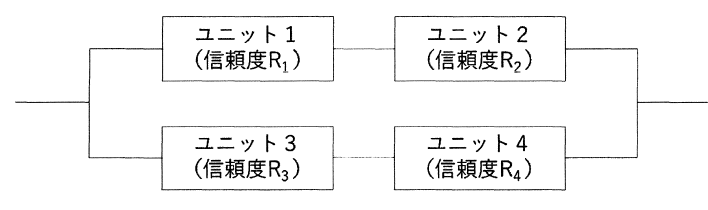

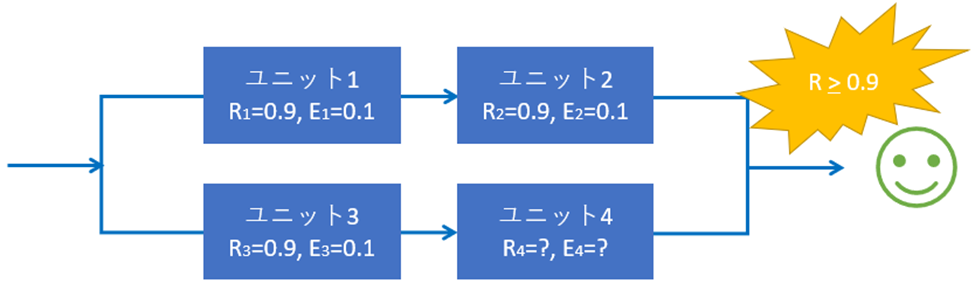

I-1-30 システム信頼性

下図のシステムにおいて、ユニット1 から3 の信頼度はR1=R2=R3=0.9 である。ユニット4の信頼度いとして次の値が選べるとき、システム全体の信頼度を0.9 以上とする要求を満たす最小の応の値はどれか。ただし、各ユニットの故障発生は独立事象とする。

① 0.5

② 0.6

③ 0.7

④ 0.8

⑤ 0.9

正解と解説

【正解②】

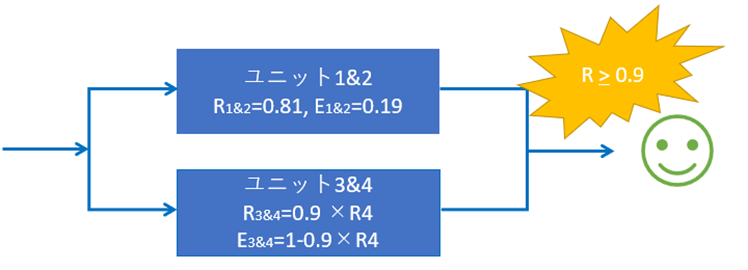

信頼度 R1&2 = R1 × R2 = 0.81

R3&4 = 0.9 × R4 = 0.9・R4

故障率 E1&2 = 1- R1 = 0.19

E3&4 = 1-R3+4 = 1-0.9・R4

ここで、故障率の導出には余事象の関係を用いた。

ユニット1&2 とユニット3&4 を、並列の関係を用いて、システム全体の信頼度と故障率を求める。

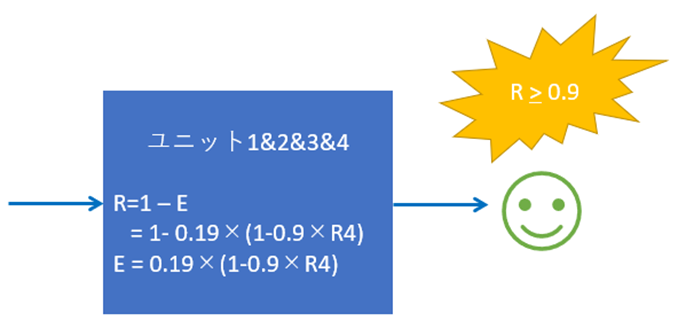

故障率 E = E1&2×E3&4

= 0.19 ×(1-0.9・R4)

信頼度 R =1- E

= 1-{0.19 ×(1-0.9・R4)}

最後に、信頼度R が0.9以上となる不等式を解き、R4を求めます。

R > 1-{0.19 ×(1-0.9・R4)}

⇔0.9 > 1-{0.19 ×(1-0.9・R4)}

⇔ R4 > 0.526

つまり、ユニット4の信頼度が0.527以上であればシステム全体の信頼度は0.9以上となります。

I-1-31 科学技術イノベーションと社会

科学技術イノベーションと社会に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省等は、食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを連携して推進している。

② ライフサイエンスの急速な発展は、人類の福利向上に大きく貢献する一方、人の尊厳や人権に関わるような生命倫理の課題を生じさせる可能性がある。

③ 遺伝子組換え技術で得られた生物は、新たな遺伝子の組合せをもたらし生物の多様性を増進することからその使用は規制されていないが、表示が義務付けられている。

④ いわゆる動物愛護管理法では、動物実験について、代替法の活用、使用数の削減、苦痛の軽減の考え方が示されている。

⑤ 未来の社会変革や経済・社会的な課題への対応を図るには、多様なステークホルダー間の対話と協働が必要である。

正解と解説

【正解③】

カルタヘナ法(正式名称:遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律)によって、生物多様性への影響が生ずるおそれがないと承認されたもののみと規制されています。よって、「新たな遺伝子の組合せをもたらし生物の多様性を増進」は誤りです。

I-1-32 高年齢者の労働安全

高年齢者の労働安全に関して、「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」が策定されている。その内容に照らして、次の記述のうち最も適切なものはどれか。

① 近年の60 歳以上の雇用者の増加に伴い、労働災害による死傷者数に占める60 歳以上の労働者の割合は増加傾向にあるが、労働災害の発生率には年齢や性別による差がみられない。

② ロコモティブシンドロームとは、加齢とともに、筋力や認知機能等の心身の活力が低下し、生活機能障害や要介護状態等の危険性が高くなった状態をいう。

③ 事故防止や急激な体調変化が生じた場合の的確な対応の観点から、高年齢労働者の健康や体力の状況に関する情報は、その氏名とともに同一事業場内において公開することが望ましい。

④ 高年齢労働者は経験のない業種や業務であっても、蓄積された知識の類推による理解が期待できることから、高年齢労働者への安全衛生教育は、集中力の持続が保てるよう、簡潔に行うのがよい。

⑤ 労働者の健康や体力の状況は高齢になるほど個人差が拡大するとされており、個々の労働者の健康や体力の状況に応じて、安全と健康の点で適合する業務を高年齢労働者とマッチングさせることが望ましい。

正解と解説

【正解⑤】

厚生労働省から発行された、エイジフレンドリーガイドライン(高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン)からの出題です。

① 労働災害の発生率には年齢や性によって差があります (P.1)

② ロコモティブシンドローム:年齢とともに骨や関節、筋肉等運動器の衰えが原因で「立つ」、「歩く」といった機能(移動機能)が低下している状態です (P.2)

③ 個人情報保護の観点から、公開してはなりません

④ 高齢者対象の教育では、作業内容とリスクについて理解させるため、時間をかけ、写真や図、映像等の文字以外の情報も活用します。再雇用や再就職等により経験のない業種、業務に従事する場合、特に丁寧な教育訓練を行う必要があります(P.6)