I-1-33 地球温暖化対策の推進

令和3 年版国土交通白書に示された地球温暖化対策の推進に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① カーボンニュートラルなまちづくりへの転換を図るため、都市機能の分散化を促進することによる環境負荷の低減に向けた取組が進められている。

② 物流部門におけるCO2 排出割合はトラックが大部分を占めていることから、CO2 の排出を抑制するために、トラック単体の低燃費化や輸送効率の向上と併せ、鉄道、内航海運等のエネルギー消費効率の良い輸送機関の活用を図ることが必要とされている。

③ 住宅の省エネルギー性能の一層の向上を図るため、分譲戸建住宅のほか、注文戸建住宅や賃貸アパートにも省エネルギー性能の向上の目標が定められている。

④ 都市部における交通混雑を解消させるため、環状道路等幹線道路ネットワークの強化、交差点の立体化、開かずの踏切等を解消する連続立体交差事業等が推進されている。

⑤ 国際海事機関では温室効果ガス削減戦略が採択されており、その目標達成に向けて、新造船に関するCO2 規制を大幅に強化することが決定された。

正解と解説

【正解①】

国土交通白書中で、「コンパクト+ネットワーク」による多角連携型の国土づくりが述べられています。「分散化」ではないので誤りです。

I-1-34 再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度

いわゆる再エネ特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づく再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に関する次の記述の、[ ]に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度は、再生可能エネルギーで発電した電気を電気事業者が[ ア ]で一定期間買い取ることを規定した制度で、対象となる再生可能エネルギーとしては、「太陽光」「風力」「水力」「[ イ ]」「バイオマス」がある。電気事業者が買い取る費用の一部は電気の利用者から、いわゆる再エネ[ ウ ]という形で集められる。再エネ[ ウ ]の額は電気の使用量に比例するが、その単価は[ エ ]一律の単価になるように調整が行われ、毎年度[ オ ]が定めることになっている。

| ア | イ | ウ | エ | オ | |

|---|---|---|---|---|---|

| ① | 一定価格 | 地熱 | 賦課金 | 地域毎に | 環境大臣 |

| ② | 年度毎に定められる価格 | 波力 | 税 | 地域毎に | 環境大臣 |

| ③ | 一定価格 | 地熱 | 賦課金 | 全国 | 経済産業大臣 |

| ④ | 一定価格 | 地熱 | 賦課金 | 全国 | 環境大臣 |

| ⑤ | 年度毎に定められる価格 | 波力 | 税 | 全国 | 経済産業大臣 |

正解と解説

【正解③】

再エネ特措法からの出題です。

買取単価は経済産業大臣によって、全国一律単価になるように定められます。対象となる再生可能エネルギーは、太陽光・風力・水力・地熱発電・バイオマスの5つです。

I-1-35 外来生物法に基づく特性外来生物

いわゆる外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)に基づく特定外来生物に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 外来生物とは海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に生存することとなった生物であり、外来生物が国内で交雑することにより生じた生物は特定外来生物には指定されない。

② ヒアリなど、航空機や船に積まれたコンテナや貨物に紛れ込むなどして非意図的に国内に侵入した外来生物は、特定外来生物に指定されていない。

③ プラックバスの釣りが公認されている湖においては、他の水域で釣ったブラックバスを生きたまま放流することは禁止されていない。

④ 特定外来生物として規制される前からペットとして飼っていた動物については、その個体に限り、引き続き飼養するのに許可を必要としない。

⑤ 特定外来生物被害防止基本方針では、特別な機器を使用しなくとも種類の判別が可能な生物分類群を特定外来生物の選定の対象とし、繭類、細菌類、ウイルス等の微生物は当分の間対象としない。

正解と解説

【正解⑤】

「繭類、細菌類、ウイルス等の微生物」は対象外です。

I-1-36 バーゼル条約

いわゆるバーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)及びいわゆるバーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① バーゼル条約成立の背景には、事前の連絡・協議なしに有害廃棄物の国境を越えた移動が行われ、最終的な責任の所在も不明確であるという間題が顕在化したことがある。

② バーゼル条約では、締約国は、国内における廃棄物の発生を最小限に抑え、廃棄物の環境上適正な処分のため、可能な限り国内の処分施設が利用できるようにすることとされている。

③ バーゼル条約では、条約の趣旨に反しない限り、非締約国との間でも、廃棄物の国境を越える移動に関する二国間または多数国間の取決めを結ぶことができる。

④ 我が国において、バーゼル法に基づき移動書類が交付された特定有害廃棄物等は、金属回収など再生利用を目的とするものが多く、近年は輸入量が輸出量を上回っている。

⑤ バーゼル条約において、全てのプラスチックの廃棄物が規定されることとなったが、規制対象となるプラスチックであっても、相手国の同意があれば輸出は可能である。

正解と解説

【正解④】

輸出量は輸入量の約100倍です。

例えば、令和2年1月から12月までの間に、バーゼル法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された特定有害廃棄物等の総量は146,089トン(平成31年及び令和元年は103,528トン)、輸入された特定有害廃棄物等の総量は1,601トン(平成31年及び令和元年は6,685トン)でした。

I-1-37 異常気象と防災、減災

異常気象と防災、減災に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 全国のアメダスによる1 時間降水量50mm 以上の年間発生回数は、増加傾向にある。

② 流域治水とは、流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方であり、治水計画を気候変動による降雨量の増加などを考慮して見直し、地域の特性に応じた対策をハード・ソフトー体で多層的に進める。

③ 洪水浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、洪水浸水想定区域や避難場所などを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。

④ 特別警報とは、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に気象庁から発表されるものである。

⑤ 警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて5 段階に分類した「居住者等がとるべき行動」と、その「行動を促す情報」(避難情報等)とを関連付けるものであり、最も危険な警戒レベル5 では「危険な場所から全員避難」と「避難指示」である。

正解と解説

【正解⑤】

「危険な場所から全員避難」と「避難指示」は警戒レベル4です。警戒レベル5は、「すでに災害が発生 切迫している状況」です。

I-1-38 環境規制

環境問題に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 騒音を規制する地域における自動車騒音の要請限度は、昼間と夜間に分けて定められている。

② 建築物や工作物等の解体又は改修工事を開始する前に、石綿の有無を調査することが義務づけられている。

③ PM2.5 とは、大気中に浮遊している2. 5μm 以下の小さな粒子で、物の燃焼などによって直接排出されるものと、SOx、NOx、VOC 等のガス状大気汚染物質が、主として大気中で化学反応により粒子化したものがある。

④ 首都圏等の対策地域内に使用の本拠の位置を有する乗用車については、ディーゼル車、ガソリン車、LPG 車が、いわゆる自動車NOx・PM 法の規制対象となる。

⑤ 土壌汚染対策法では、人間の活動に伴って生じた汚染土壌等に加え、自然由来で汚染されているものも対象としている。

正解と解説

【正解④】

自動車NOx・PM法の規制対象は、ディーゼル自動車です。また、対象地域は、

- 首都圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の各都県の一部

- 関西圏:大阪府、兵庫県の両府県の半数以上の市町

- 中京圏:愛知県、三重県の両県の半数以上の市町

に限られています。

I-1-39 環境影響評価法

環境影響評価法に基づく事業者の行為に関する次の記述のうち、環境影響評価法の内容や趣旨に照らして、最も適切なものはどれか。

① 第一種事業を実施しようとする者、及び第二種事業を実施しようとする者は、いずれも環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行い、計画段階環境配慮書を作成しなければならない。

② 事業者は、環境影響評価方法書をもとに、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法などを確定させるために、都道府県知事及び市町村長の意見を聴いてスクリーニングの手続を行わなければならない。

③ 事業者は、環境影響評価準備書を作成したときは、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、環境影響評価準備書及びこれを要約した書類を送付しなければならない。

④ 事業者は、環境影響評価書を作成した後、公告・縦覧した上で、住民への説明会を開催し、意見を求めなければならない。

⑤ 事業者は、供用後に実施した事後調査やそれにより判明した環境状況に応じて講ずる環境保全対策に関して、環境保全措置等の報告書を作成しなければならない。

正解と解説

【正解③】

① 第二種事業の場合、配慮書の作成は任意です

② スクリーニングではなく、正しくはスコーピングです。

④ 評価書の場合、住民への説明会は義務ではありません。

⑤ 供用後に判明した事象は、報告書の範囲外です。

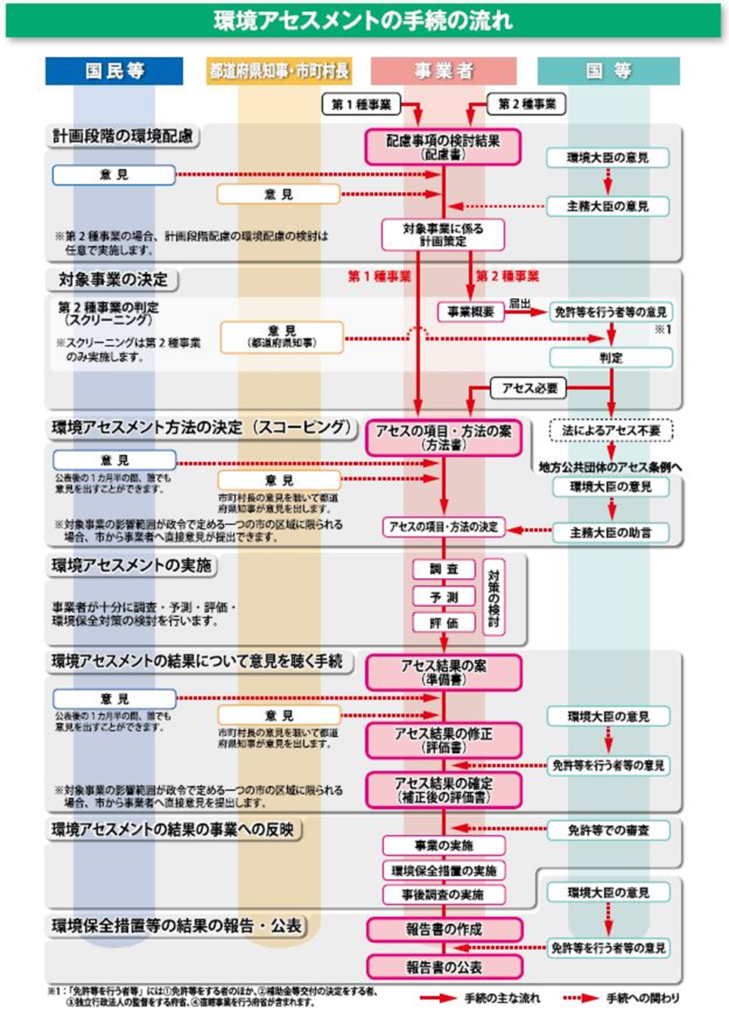

環境アセスメントの手続きの流れは、下の図の通りです。

I-1-40 ESG投資

ESG 投資に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 国連責任投資原則は、投資にESG の視点を組み入れることや投資対象に対してESG に関する情報開示を求めることなどからなる機関投資家の投資原則をいう。

② ESG 投資は、気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや企業の新たな収益創出の機会を評価するベンチマークとして注目されている。

③ 我が国では、年金積立金の管理運用においてESG を考慮した投資が行われているほか、地域の金融機関においてもESG を考慮した事業案件の組成や評価の取組が始まっている。

④ ESG 投資の方法の1 つとして、企業や自治体等が、再生可能エネルギー事業、省エネ建築物の建設・改修、環境汚染の防止・管理などに要する資金を調達するために発行するグリーンボンドがある。

⑤ ESG 投資の手法の1 つであるネガティブ・スクリーニングは、 ESG に対してネガティブな行動を取った企業に対して、株主として議決権行使を行う等により企業に改善を促す手法である。

正解と解説

【正解⑤】

ネガティブ・スクリーニングは、「ESG に対してネガティブな行動を取った企業を投資対象から外す」手法です。