I-1-25 リスクマネジメント指針

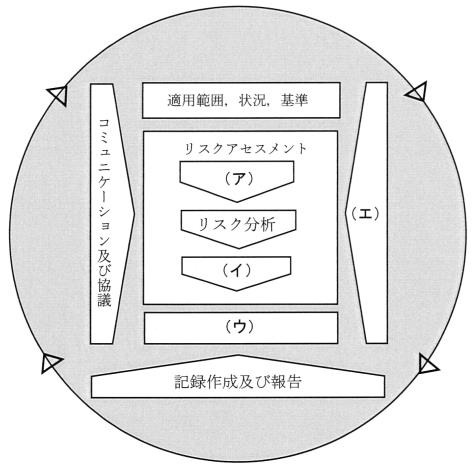

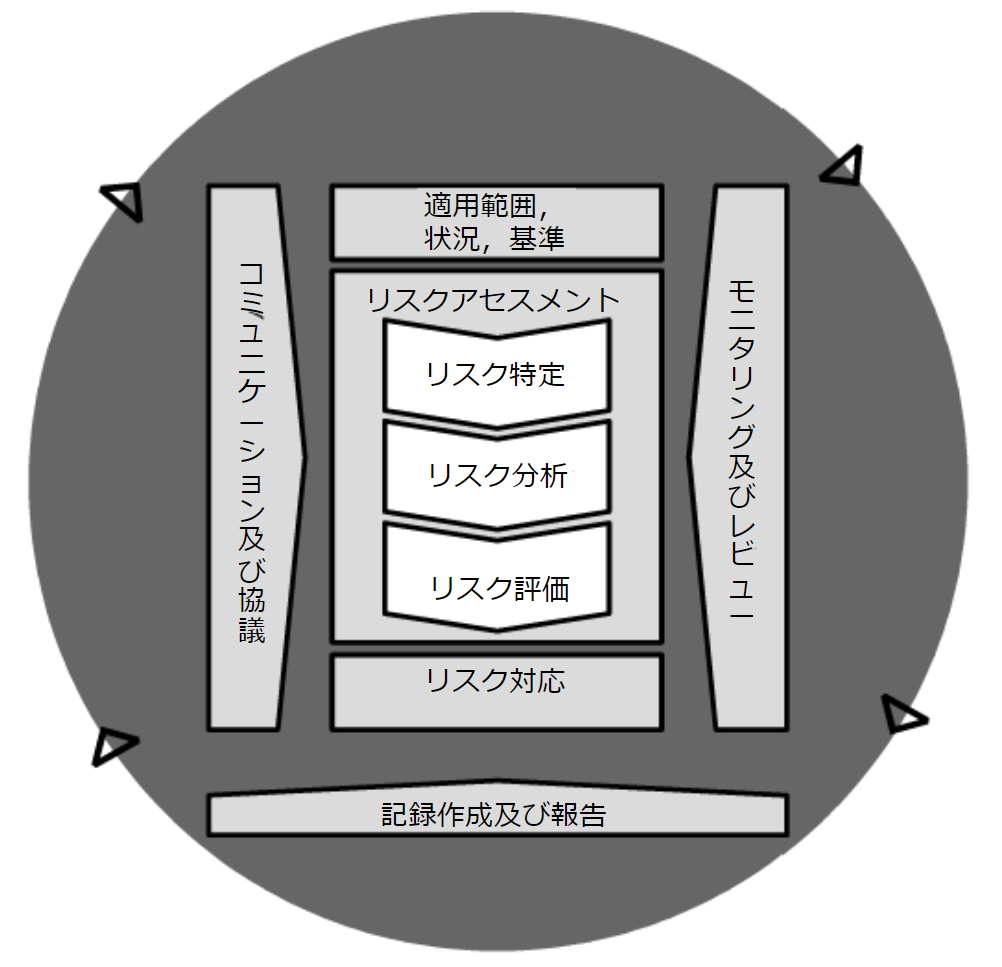

「JIS Q 31000:2019 リスクマネジメント一指針」において,リスクマネジメントのプロセスとして下図が示されている。このうちリスクアセスメントの手順は,(ア) →リスク分析→(イ)の順序で進むものとする。図中の(ア)~(エ)に当てはまる用語等の組合せとして,最も適切なものはどれか。

JIS Q31000:2019 リスクマネジメント一指針 より

図 リスクマネジメントのプロセス

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | リスク特定 | リスク対応 | リスク評価 | 権限,責任及びアカウンタビリティの割り付け |

| ② | リスク対応 | リスク評価 | リスク特定 | モニタリング及びレビュー |

| ③ | リスク特定 | リスク評価 | リスク対応 | 権限,責任及びアカウンタビリティの割り付け |

| ④ | リスク対応 | リスク特定 | リスク評価 | 権限,責任及びアカウンタビリティの割り付け |

| ⑤ | リスク特定 | リスク評価 | リスク対応 | モニタリング及びレビュー |

解答と解説

【正解⑤】

「JIS Q 31000:2019 リスクマネジメント一指針」のClause 6.1 に記載されているプロセス図からの出題です。

I-1-26 消費生活用製品安全法

消費生活用製品安全法及び「長期使用製品安全点検制度及び長期使用製品安全表示制度の解説~ガイドライン~」に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 消費生活用製品のうち,経年劣化により安全上支障が生じ,特に重大な危害を及ぼすおそれが多いと認められ,使用状況等からみてその適切な保守を促進することが適当なものは,特定保守製品として政令で定められている。

② 輸出用のものを除く特定保守製品の製造又は輸入を行う事業者は,設計標準使用期間及び点検期間を設定するとともに,販売時には設計標準使用期間の算定の根拠等の書面を添付する義務がある。

③ 特定保守製品取引事業者に該当しない個人売主が,不動産の個人間売買に伴い特定保守製品を引き渡す際,個人売主には,取得者に対し特定保守製品に関する説明義務がある。

④ 特定保守製品の製造又は輸入を行う事業者は,設計,部材の工夫,表示の改善等を行うことにより,経年劣化による危害の発生を防止するよう努めなければならない。

⑤ 特定保守製品として指定されていた製品のうち,製品設計上の様々な経年劣化対策が措置され事故率が1PPMを大きく下回った製品は,特定保守製品から削除された。

解答と解説

【正解③】

個人間売買には、「取得者に対し特定保守製品に関する説明義務」はありません。

I-1-27 南海トラフ地震と応急対策活動

南海トラフ地震における具体的な応急対策活動に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 南海トラフ地震の発生時の災害応急対策活動の具体的な内容を定める計画は,科学的に想定し得る最大規模の津波・地震を想定して策定されている。

② 被害が特に甚大と見込まれる地域に対しては,我が国が保有する人的・物的資源を重点的かつ迅速に投入することが必要である。

③ 被災地域へ全国からの人員・物資・燃料の輸送が迅速かつ円滑に行われるよう,あらかじめ,緊急輸送のために通行を確保すべき道路が定められている。

④ DMATをはじめとする医療チームを全国から迅速に参集させ,被災地内での安定化処置などの最低限の対応が可能な体制の確保を図るとともに,被災地内で対応が困難な重症患者を域外へ搬送し治療する体制を早期に構築する必要がある。

⑤ 支援する都道府県は,管内の各市区町村から提供された物資を一旦受け入れたうえで集積し,被災府県に向けて物資を送り出すための拠点として,広城物資輸送拠点を設置する。

解答と解説

【正解⑤】

「広城物資輸送拠点」は誤りです。

ラストマイルにおける資源物資運送ハンドブックでは、広域物資輸送拠点と地域内輸送拠点について、次のように定義されています。

| 広域物資輸送拠点 (都道府県) | 都道府県が、国等から供給される物資を受け入れ、市区町村の地域 内輸送拠点等へ送り出すために設置する拠点 |

| 地域内輸送拠点 (市区町村) | 市区町村が、広域物資輸送拠点から供給される物資を受け入れ、避 難所へ送り出すために設置する拠点 |

I-1-28 危険性または有害性等の調査等に関する指針

労働安全衛生法に基づき定められた「危険性又は有害性等の調査等に関する指針」(以下「指針」という。)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 指針は,建設物,設備,原材料,ガス,蒸気,粉じん等による,又は作業行動その他業務に起因する危険性又は有害性であって,労働者の就業に係る全てのものを対象とする。

② 事業者は,労働者の就業に係る危険性又は有害性による負傷又は疾病の発生が合理的に予見可能である作業等について,明らかに軽微な負傷又は疾病しかもたらさないと予想される場合を除き,調査等の対象として選定する。

③ 事業者は,危険性又は有害性の特定,危険性又は有害性によって生ずるおそれのある負傷又は疾病の重篤度の見積り,リスクを低減するための優先度の設定及びリスクを低減するための措置内容の検討を行うとともに,リスク低減措置を実施する。

④ 事業者は,総括安全衛生管理者等,事業の実施を統括管理する者に調査等の実施を統括管理させるとともに,事業場の安全管理者,衛生管理者等に調査等の実施を管理させる。

⑤ 事業者は,リスク低減措置に関し,ア) 個人用保護具の使用,イ) マニュアルの整備等の管理的対策,ウ)設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性を除去する措置について,ア)からウ)の優先順位でリスク低減措置内容を検討のうえ,実施する。

解答と解説

【正解⑤】

リスク低減措置の順序が誤りです。正しくは、

- 設計や計画の段階から労働者の就業に係る危険性を除去する措置

- マニュアルの整備等の管理的対策

- 個人用保護具の使用

の順番です。

I-1-29 リスクコミュニケーション

平成26年,文部科学省に設置された「安全・安心科学技術及び社会連携委員会」は,平常時におけるリスクコミュニケーションの在り方に焦点を当てた「リスクコミュニケーションの推進方策」を取りまとめた。その内容に照らし,リスクコミュニケーションに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,以下でステークホルダーとは,行政,市民,メディア,事業者,専門家を指すものとする。

① 個人はリスクを危険・危害をもたらす因子と怒りや不安等の感情的反応をもたらす因子との和として捉えるという考え方があり,専門家は専ら前者に係る知識や情報の提供に特化して説明を行う必要がある。

② ステークホルダーには,それぞれがリスクのより適切なマネジメントのために果たしうる役割があり,ステークホルダー間で対話・共考・協働が積極的になされることが望ましい。

③ 各ステークホルダーが多様な情報や見方を共有しようとする活動全体を通じて,ステークホルダー間の権限と責任の分配が定まっていくことが重要である。

④ 非常時の後に被害者や被災者の回復に寄り添うことは,リスクコミュニケーションの目的の1つと考えられる。

⑤ 平常時に専門家が一般市民と行う,自然災害のリスクに係る行動変容の喫起を目的としたリスクコミュニケーションでは,専門家は,適切な説明を施したうえで,受け手側がその情報をどう認識しているかを理解しようとする姿勢も持ち合わせることが望ましい。

解答と解説

【正解①】

リスク認知モデルに関する出題です。

個人はリスクを、

- ハザード:危険・危害をもたらす因子

- アウトレージ:怒りや不安、不満、不信など感情的反応をもたらす因子

の和として捉えます。ハザードが十分小さくてもアウトレージが大きければリスクとして無視はできません。「専ら前者に係る知識や情報の提供に特化して説明」は誤りで、ハザードとアウトレージ両方に対して説明を行う必要があります。

平成27年度(2015年度)の技術士1次試験 適正科目でも、同様の問題が出題されています。

文部科学省は、2013年に科学技術・学術審議会から「東日本大震災では、科学技術コミュニティから行政や社会に対し、その専門知を結集した科学的知見が適切に提供されなかったことや、行政や専門家が、社会に対して、これまで科学技術の限界や不確実性を踏まえた適時的確な情報を発信できず、リスクに関する社会との対話を進めてこなかったことなどの課題がある。」との指摘を受け、2014年に「リスクコミュニケーションの推進方策」を取りまとめた。この中で、リスクコミュニケーションを推進するに当たっての重要事項( 基本的な視座 )を、いくつか挙げている。

次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

1 .リスクの概念は多様であるが、忘れてはならないリスク認知のモデルとして、個人はリスクを「ハザード」と「アウトレージ( 怒りや不安、不満、不信など感情的反応をもたらす因子 )」の和として捉えるという考え方がある。ハザードが十分小さくてもアウトレージが大きければリスクとして無視できない、というリスク認知を踏まえるならば、一方向の説得ではなく「対話・共考・協働」が重要となる。

2 .リスクコミュニケーションを実施する際、多くの場合に、発信側( 専門家や行政等 )と受け手側( 一般市民等 )との間の情報の非対称性、リスクに係る権限と責任の非対称性、そしてリスクそのものを引き受ける度合いの非対称性の課題が伴う。発信側は多くの情報を持ち、リスク対処の権限・責任を持つ一方で、リスクを引き受けるのは受け手側ということが多い。これらの特性を踏まえ、いかに非対称性に配慮し、双方向性を担保したコミュニケーションの場に近づけていくのかが重要なポイントとなる。

3 .一般に、社会全体のリスクを俯轍( ふかん )的に把握しようとする行政や専門家の「統治者視点」では統計的・確率論的な見方をするのに対して、リスクに直面する一人一人の「当事者視点」では、危害の確率がいくらであれ個人がその危害を受けるか受けないかの二者択ーとしてリスクを捉えたり、アウトレージの要素による価値判断に基づいた個別的な見方をしたりする。これらはどちらかが正しいというわけではなく、対等に比較できるものでもない。リスクコミュニケーションは、この2つの視点が存在することを前提に取り組まねばならない。

4 .ステークホルダー( 利害関係者 )間での信頼関係の確保はリスクコミュニケーションを成立させる上での前提である。この信頼関係は、対話・共考・協働を互いに積み重ねることによって初めて次第に構築されていくものであるが、その際、リスクコミュニケーションの実践を企画・運営する、又は場の進行やまとめを行う機能を担う人材( 媒介機能を担う人材 )の中立性がとりわけ重要となる。一般に、専門家が媒介機能を担う人材となる場合、専門家には特定のステークホルダーの利害によらない、科学的な根拠に基づいた独立性のある発信をすることが求められている。

5 .リスク情報の効果的な発信をするには、科学的な正確性を重視して細部の精緻な情報発信を心がけるよりも、伝えるべきメッセージを整理して明確にし、端的でわかりやすい情報発信を実践することが重要である。この際に、発信側( 専門家や行政等 )で責任を持って十分に検証したリスク情報であれば、受け手側( 一般市民等 )の検証可能性を確保するために必要な情報公開を行わなくても信頼を得ることができる。

【正解⑤】

I-1-30 高年齢労働者の安全と健康

高年齢労働者が安心して安全に働ける職場環境づくりや労働災害防止のための健康づくりに向けた取組に関して,「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン」が策定されている。その内容に照らして,事業者の取組の事例に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 高年齢労働者の身体機能の低下等による労働災害の発生リスクについて,災害事例やヒヤリハット事例から危険源の洗い出しを行い,当該リスクの高さを考慮して高齢者労働災害防止対策の優先順位を検討した。

② 身体機能が低下した高年齢労働者であっても安全に働き続けることができるよう,事業場の階段には手すりを設け,可能な限り通路の段差を解消した。

③ 敏捷性や持久性,筋力といった体力の低下等の高年齢労働者の特性を踏まえ,ゆとりある作業スピード,無理のない作業姿勢等に配慮した作業マニュアルを策定した。

④ 高年齢労働者が自らの身体機能の維持向上に取り組めるよう,加齢による心身の衰えを確認するフレイルチェック等の健康測定を実施した。

⑤ 法令に基づき実施した健康診断の結果,異常の所見があると診断された高年齢労働者の健康や体力の状況に関して医師から聴取した意見を,その重要性に鑑み,本人の意思によらず,集約や加工をすることなく労働者の氏名とともに安全衛生委員会に報告した。

解答と解説

【正解⑤】

厚生労働省『高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライン(エイジフレンドリーガイドライン)』に、「健康や体力の状況に関する医師などの意見を安全衛生委員会に報告する場合、労働者個人が特定されないよう医師等の意見を集約又は加工する必要があること。」と規定されています。

I-1-31 事業継続の取組

民間企業の事業継続の取組に関する次の記述のうち,最も不適切なものどれか。

① 事業継続マネジメントは,事業継続計画策定や維持・更新,事業継続を実現するための予算・資源の確保,その他平常時からのマネジメント活動であり,経営レベルの戦略的活動として位置付けられる。

② 緊急時の対応手順の想定に当たっては,時間の経過とともに必要とされる内容が変化していくため,それぞれの局面において,実施する業務の優先順位を見定めることが重要である。

③ 事業継続マネジメントは,初めから完璧なものを目指して着手に躊躇するのではなく,できることから取組を開始し,その後の継続的改善により徐々に事業継続能力を向上させていくことが望ましい。

④ 事業継続マネジメントでは,自社に生じた事態を,「ある拠点が使用不能」などの結果事象により考えるのではなく,「直下型地震」などの原因事象により考え,対応策を検討することが望ましい。

⑤ 事業継続に関する分析・検討に当たってきた組織・体制は,事業継続計画等の策定が終了した後も維持し,事前対策及び教育・訓練の実施を担うことが望ましい。

解答と解説

【正解④】

「「直下型地震」などの原因事象により考え,対応策を検討することが望ましい。」といった、インシデントベースの対策は誤りです。正しくは前半と後半が逆で、「「ある拠点が使用不能」などの結果事象により考える」というリソースベースBCP策定によって、あらゆるインシデントに対応することが望ましい。

I-1-32 FTAに関する計算問題

以下に記述する電源システムが1年の間に停電する確率をフォールトツリー分析により計算するとき,この確率に最も近い値はどれか。

この電源システムには,交流1系統が接続されており,1年の間にこの系統電源を喪失する確率は0.05であると電力会社からは説明されている。また,自社内での事故によりこの系統を遮断してしまう可能性が指摘されており,1年の間にこの系統を遮断してしまう確率は0.10と見積もられている。ただし,この電源システムには,予備の自家用発電機が2台接続されており,そのうち1台でも稼動できれば停電を免れることができる。これら自家用発電機の起動要求時の故障確率(デマンド故障確率)は,どちらも0.05であるとする。

なお,この計算では,事故や故障等のそれぞれの事象発生は互いに独立であるものとする。

① 3.6×10-2

② 3.6×10-3

③ 3.6×10-4

④ 3.6×10-5

⑤ 3.6×10-6

解答と解説

【正解③】