I-1-17 新しい5 タイプの商標

平成27 年4 月1 日より出願受付が開始された、新しい5 タイプの商標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 鎮痛消炎用の湿布薬に付けられた香りなどの、香り商標

② 見る角度によって変化して見える文字や図形などの、ホログラム商標

③ 商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩などの、色彩のみからなる商標

④ CM などに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などの、音商標

⑤ ジーンズの後ろポケットに付けるロゴが入った赤ラベルの取付け位置などの、位置商標

正解と解説

【正解①】

新たに、次の5種類の商標が導入されました。

- 動き商標

- ホログラム商標

- 色彩のみからなる商標

- 音商標

- 位置商標

I-1-18 得点の度数分布

試験を行ったところ、得点の度数分布は下表のようにならた。この得点分布の平均値、中央値、第3 四分位数の大小関係として、次のうち最も適切なものはどれか。

表 得点の度数分布

| 得点 | 人数 | 累積人数 |

|---|---|---|

| 0点以上9点以下 | 2 | 2 |

| 10点以上19点以下 | 7 | 9 |

| 20点以上29点以下 | 9 | 18 |

| 30点以上39点以下 | 10 | 28 |

| 40点以上49点以下 | 13 | 41 |

| 50点以上59点以下 | 14 | 55 |

| 60点以上69点以下 | 19 | 74 |

| 70点以上79点以下 | 21 | 95 |

| 80点以上89点以下 | 51 | 146 |

| 90点以上100点以下 | 4 | 150 |

① 平均値<中央値<第3 四分位数

② 第3 四分位数<中央値<平均値

③ 中央値<平均値<第3 四分位数

④ 第3 四分位数<平均値<中央値

⑤ 表の情報だけからでは大小関係が一意に決まらない

正解と解説

【正解①】

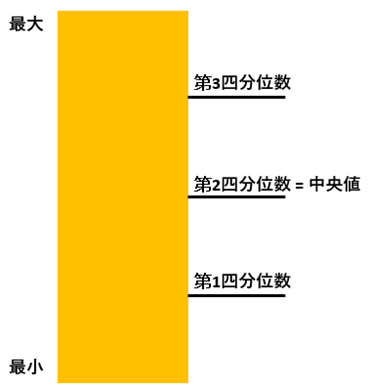

平均値、中央値、第3四分位数の定義を覚えていれば簡単に解ける問題です。 中央値と第3四分位数の定義は、

データを小さい順に並べて、下から1/4のところのデータを第1四分位数、2/4のところのデータを第2四分位数(中央値と同じ)、3/4のところのデータを第3四分位数

です。これをイメージ化すると、下の図のようになります。 最も小さい値を最小、最も大きな値を最大とおくと、最小をとる値から1/4のところが第1四分位数、中央が第2四分位数、3/4のところが第3四分位数です。

本問題では、中央値と第3四分位数は累積人数を確認することで求めることができます。

I-1-19 標準化

標準化に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 「デファクト標準」とは、公的な標準ではなく、パーソナルコンピュータの基本ソフトウェア(OS)であるMS-Windows のように、市場で多くの人に受け入れられることで事後的に標準となったものである。

② 「デファクト標準」では、通常、その標準に包含される知的財産を誰にでもライセンスすることが求められるが、ライセンス料率は自由に設定できる。

③ 「フォーラム標準」とは、ある特定の標準の策定に関心のある複数の企業などが自発的に集まって結成したフォーラムと呼ばれる組織の合意によって作成される標準である。

④ 「フォーラム標準」では、通常、その標準に包含される知的財産はリーズナブルな価格で誰にでもライセンスすることが求められる。

⑤ 「デジュール標準」とは、ISO やITU などの公的位置付けの標準化機関において制定される標準である。

正解と解説

【正解②】

デファクト標準では,知的財産は開発一社が占有しており,その他社へのライセンス可否やライセンス料率は自由に決定することができます。「誰にでもライセンスすることが求められる」は誤りです。

I-1-20 生体認証

生体認証に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 生体認証は、身体の形状に基づく身体的特徴や、行動特性に基づく行動的特徴を用いて認証を行う。

② 生体認証は、パスワードの文字数や文字種のような認証強度に関するパラメータが存在しないため、運用者がシステム全体の目的に合わせて安全性と利便性のバランスを調整することができない。

③ 生体認証では、誤って他人を受け入れる可能性と、誤って本人を拒否する可能性とを完全に無くすことはできない。

④ 生体認証は、パスワードなどのように忘れてしまったり、IC カードなどのように無くしてしまったりすることがなく、利用者にとつて利便性の高い本人確認方法である。

⑤ 生体認証は、銀行のATM や空港の出入国管理システムなど、様々な分野で実用化されている。

正解と解説

【正解②】

生体認証の手法は「安全性」と「利便性」のバランスが重要であり、具体的には「他人受入率」と「本人拒否率」の2つの指標で評価されます。

- 他人受入率:本人ではないのに認証してしまう比率。低いほど安全性が高い

- 本人拒否率:本人であるのに認証を拒否される比率。低いほど利便性が高い

この率を調整することが可能です。

I-1-21 マーケティング分析

マーケティング分析についての次の(ア)~ (工)の記述に対応する手法の組合せのうち、最も適切なものはどれか。

(ア)直近購買日、購軍頻度、購買金額の3 変数を用いて、顧気をいくつかの層に分類し、それぞれの顧客層に対してマーケティングを行うための手法である。

(イ)企業の内部環境としての自社の強み・弱みと企業をとりまく外部環境における機会・脅威の組合せの4 領域に対して、社内外の経営環境を分析する手法である。

(ウ)自社、顧客、競合の3 つの視点から、 自社の現状と課題、進むべき方向性などを分析する手法である。

(工)市場成長率と相対的な市場占有率の高低の組合せの4 領域に対して、扱っている製品やサービスを位置付け、 どのように経営資源を配分するかなどの戦略を分析する手法である。

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 3C 分析 | SWOT分析 | RFM 分析 | PPM分析 |

| ② | RFM 分析 | SWOT分析 | 3C 分析 | PPM分析 |

| ③ | RFM 分析 | PPM分析 | 3C 分析 | SWOT分析 |

| ④ | アクセスログ分析 | PPM分析 | 3C 分析 | SWOT分析 |

| ⑤ | アクセスログ分析 | PPM分析 | RFM 分析 | SWOT分析 |

正解と解説

【正解②】

マーケティング分析に関する知識問題です。

I-1-22 デジタル・コミュニケーション・ツール

企業などの組織で利用されるデジタル・コミュニケーション・ツールに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① ファイル共有とは、組織内で電子ファイルを共有するためのシステムを指す。ファイルの保存先としての機能に加え、ファイルの版管理やアクセス権限の設定などの付加機能を持つものもある。

② テレビ会議(ビデオ会議)とは、複数の遠隔地を結んで双方向の映像及び音声により会議を行うシステムを指す。テレワークのためのコミュニケーション手段として導入が進んでいる。

③ ビジネスチャットとは、ネットワークで繁がれたメンバーとメッセージをやりとりするツールを指す。電子メールのシステムを基盤としており、メールと同程度のシステム上の遅延はあるものの、ビジネス向けの確実なメッセージ送達を実現している。

④ 社内SNS とは、企業などの組織が所属メンバーを対象に運用するソーシヤルネットワーキングサービスを指す。業務上の連絡や情報共有のためだけでなく、業務とは切り離して参加者間の交流の促進のためにも利用されることがある。

⑤ グループウェアとは、組織内での情報共有やコミュニケーションを図るため、所属メンバーが効率的に共同作業できるよう設計されたシステムを指す。メンバー間のスケジュール調整機能などの複数の機能を有するものが一般的である。

正解と解説

【正解③】

ビジネスチャットは、メールよりも遅延は小さいです。

I-1-23 情報セキュリティの脅威

情報セキュリティの脅威に留意した行動に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 重要情報を取引先にメールで送付する際に、インターネット上でのデータの機密性を確保するため、送信データに電子署名を施した。

② 職場のパソコンがランサムウェアに感染するのを予防するため、常にパソコンに接続している外付けハードディスクにパソコン内のデータをバックアツプした。

③ 振込先の変更を求めるメールが取引先から届いたため、ビジネスメール詐欺を疑い、メールヘの返信ではなく、メールに書かれている番号に電話して確認した。

④ 公衆無線LAN を用いてテレワークをする際に、通信傍受を防ぐため、WPA2 より暗号化強度が強い「WEP で保護」と表示されているアクセスポイントを利用した。

⑤ 委託先から最近のやりとりの内容と全く異なる不自然なメールが届いたため、標的型攻撃メールなどを疑い、添付ファイルは開かず、情報管理者にすぐに報告・相談した。

正解と解説

【正解⑤】

①電子署名、電子暗号化には、機密性確保昨日はありません。改ざん防止、否認防止が目的です。

②ネットワークにつながっている機器は、ウイルスの危機から切り離されることはありません。

③ビジネスメール詐欺の疑いがあれば、いかなる連絡もするべきではないです。

④WPA2のほうが、WEPよりも暗号化強度が強いです。さらに暗号化強度が強いWPA3も存在します。

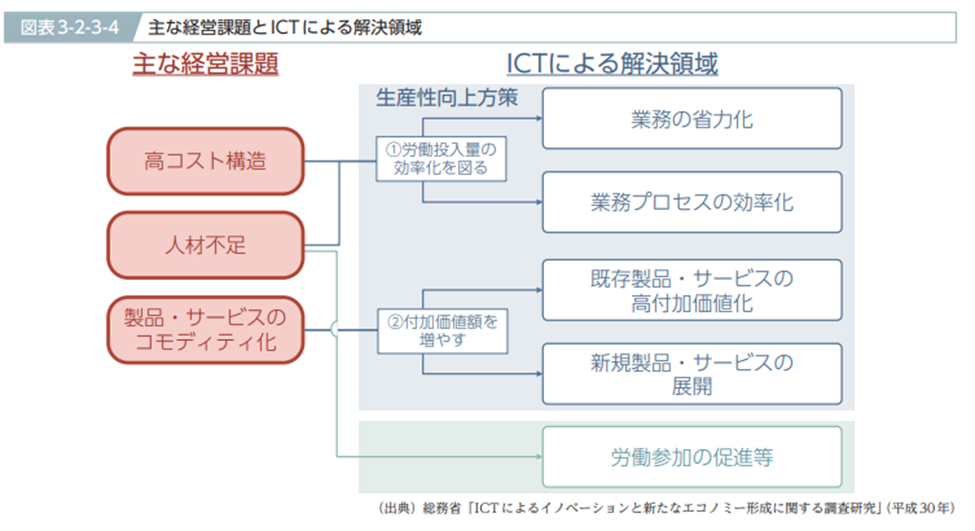

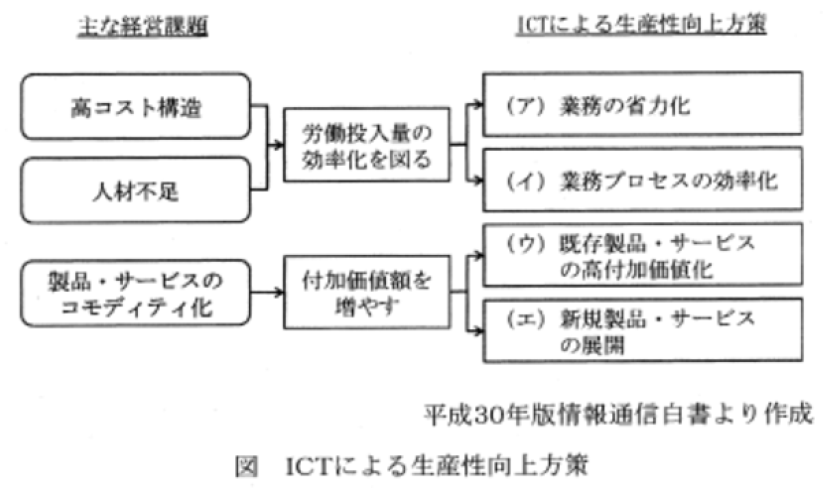

I-1-24 情報通信技術(ICT)により生産性を向上させる方策

下図は、企業が抱える主な経営課題に対して、情報通信技術(ICT)により生産性を向上させる方策を整理したものである。図の(ア)~ (工)の生産性向上方策に、以下の(A)~ (D)に示す事例を1 つずつ当てはめた次の組合せのうち、最も適切なものはどれか。

生産性向上方策の事例

(A)手作業に頼っていたプラスチック製品の面取り加工工程において、繊細な手作業の動きを再現する垂直多関節ロボットを導入する。

(B)ドライブレコーダからの自動車の利用データに基づき、加入者ごとに保険の割引率を算出し、顧客のニーズや実態に見合った保険メニューや保険料を提案する。

(C)ホテルに導入したサービスロボットの活用に関するデータやノウハウを蓄積し、それに基づき、同業他社や他業種の企業に向けた事業を開発する。

(D)建設現場をドローンで撮影し、その映像や測量データに基づく設計をAI により自動化することで、測量と設計・施工計画の業務を一体化する。

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | A | D | B | C |

| ② | A | D | C | B |

| ③ | D | A | C | B |

| ④ | D | C | B | A |

| ⑤ | D | A | B | C |

正解と解説

【正解①】

ICT活用による生産性向上のプランが総務省から公表されています。