I-1-1 品質管理の知識

品質管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 現場で徹底すべき基本的な内容を表現した標語である「5S」 において、「清潔」は、必要なものについた異物を除去することを指す。

② 新QC7 つ道具は言語データの分析に用いられるものであり、数値データを解析する手法は新QC7 つ道具に含まれない。

③ 寸法規格が50±0.3mm で、ある部品の寸法が平均50mm、標準偏差0.1mm の正規分布に従うとき、寸法規格を満たさない部品の全体に占める割合は1%以下である。

④ ISO 9001 は、様々な品質マネジメントシステムの構造を画一化することの必要性を示すことを意図している。

⑤ ISO 9001 は、品質マネジメントシステムに関する要求事項、並びに製品及びサービスに関する要求事項を規定している。

正解と解説

【正解③】

①清潔は、整理・整頓・清掃を徹底して実行し、汚れのないきれいな状態を維持することです。

②新QC7つ道具は主に言語データの分析に用いられますが、マトリクスデータ解析で使用する「主成分分析」や、アローダイヤグラムは数値データを解析します。

④「様々な品質マネジメントシステムの構造を画一化することの必要性を示すことを意図している」は誤りです。ISO9001は、顧客満足の向上を目的にした品質マネジメントシステムに関する規格です。

⑤「ISO9001は、製品及びサービスに関する要求事項を規定している。」は誤りです。「製品及びサービスに関する要求事項の明確化」を要求しています。

I-1-2 活動基準原価計算 ABC

活動基準原価計算(Activity Based Costing:ABC)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 活動基準原価計算を実施する主目的は、財務諸表を作成するための製品原価の算定をより正確に行うことにある。

② 活動基準原価計算は、製造業における直接費の増加を背景として注目された手法であり、非製造業への適用も可能である。

③ 活動基準原価計算では、製造間接費の各製品への配賦基準として、主に直接作業時間や機械時間が用いられる。

④ 活動基準原価計算は、一般に、伝統的な原価計算と比べて、少量生産品に製造間接費を少なく配賦する。

⑤ 活動基準原価計算におけるコスト・ドライバーの例として、部品数、段取り回数、検査回数、仕様書枚数、開発者数が挙げられる。

正解と解説

【正解⑤】

活動基準原価計算は、製造業での間接費の増加が背景にあります。それまでの原価計算では、少量生産品に製造間接費が少なく配賦されており、製品ごとに発生した原価を正しく把握することができないという問題がありました。コスト・ドライバー(コスト発生要因)に基づいて、間接費を配布する手法が活動基準原価計算です。

I-1-3 投資計画

計画期間5 年、初期投資費用1,500 万円で、計画期間の間、毎年400 万円の利益が得られるプロジェクトがある。このプロジェクトにおいて、追加投資を2 年経過後(3 年目の年初)に行うか否かを検討している。追加投資費用が300 万円で、追加投資によって3 年目以降の利益が毎年(400+X)万円になるとき、追加投資を行う場合と行わない場合とで、プロジェクト開始時点でのプロジェクトの正味現在価値が等しくなるようなX の値に最も近いものはどれか。ただし、割引率(年利率)は3%で、利益は年末に得られるものとする。また、上で述べたもの以外の費用や利益は考えない。

① 100

② 103

③ 106

④ 109

⑤ 113

正解と解説

【正解③】

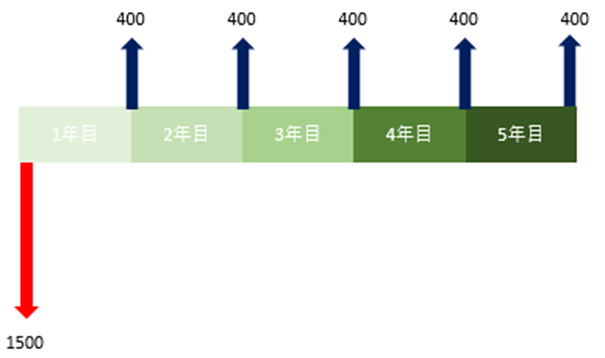

追加投資無し

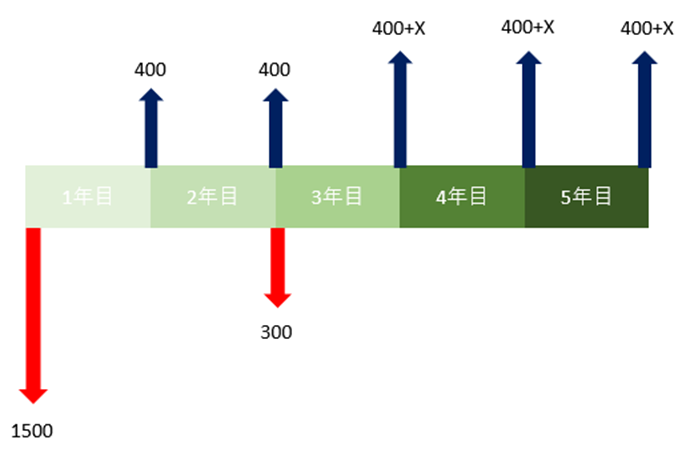

追加投資有り

題意に沿って単純化

題意を整理すると、

追加投資300万円と、それによって増加する利益が等しくなるときのXを求めよ と言えます。

つまり、初期投資額1500万円と年間利益400万円は考慮する必要はありません。

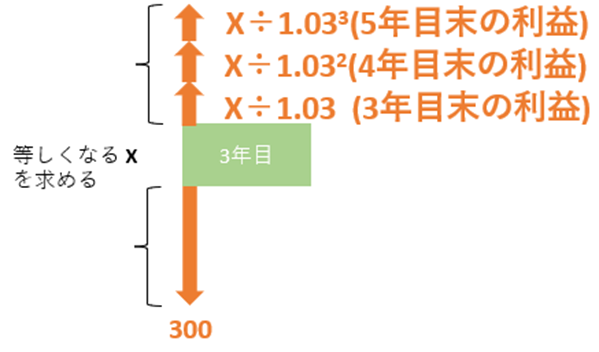

これを図で表すと、次のようになります。

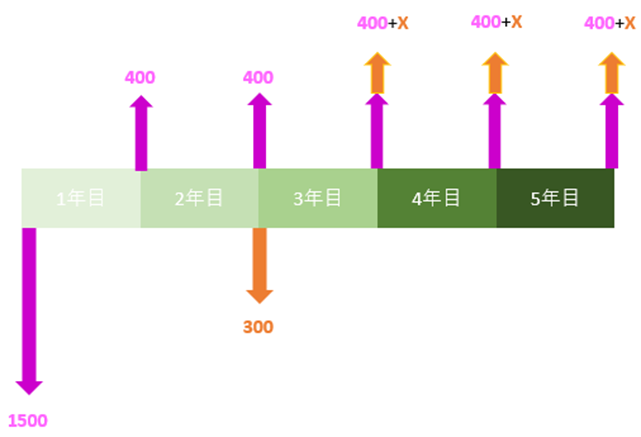

紫が考慮しない部分、つまり追加投資有無で重複している部分、

橙が、解答を得るために考量する部分です。

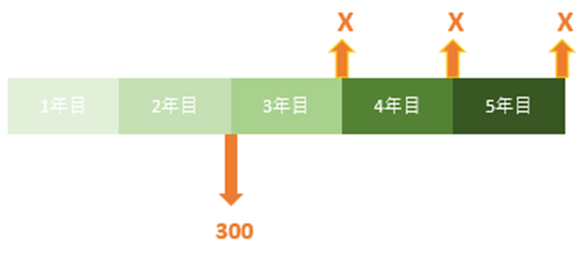

考慮する、橙の部分のみを抜き出します。

これで問題の単純化は完了です。

次に、3年間の利益と追加投資額300万円が等しくなるXを求めます。

3年目の初めを基準として式を立てて解くとXが求まります。

x/1.03 + x/(1.03)2 + x/(1.03)3 = 300

⇔ X = 106 (万円)

I-1-4 プロジェクトスケジュール

7 つの作業A~G で構成されるプロジェクトがあり、各作業の所要日数と先行作業(その作業を開始する前に完了しているべき作業)が下表のように与えられている。ここで、作業A と作業B は、同じ設備を使用するため、同時に行うことはできない。このプロジェクトの最短の総所要日数はどれか。

作業A:所要日数5、先行作業なし

作業B:所要日数2、先行作業なし

作業C:所要日数4、先行作業A

作業D:所要日数6、先行作業B

作業E:所要日数3、先行作業C、D

作業F:所要日数5、先行作業C、D

作業G:所要日数4、先行作業E

① 16 日

② 18 日

③ 20 日

④ 22 日

⑤ 24 日

正解と解説

【正解②】

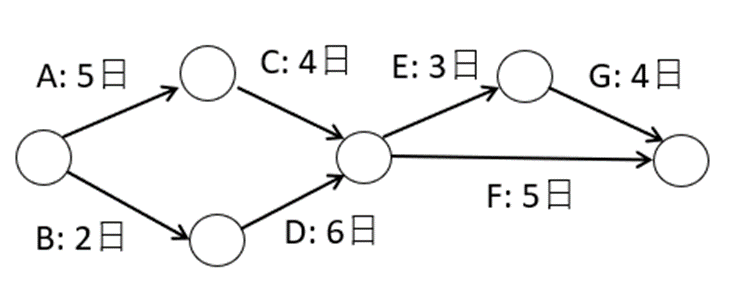

アローダイヤグラムは下図のようになります。

クリティカルパスは経路A⇒C⇒E⇒Gの16日間です。前提条件として、作業Aと作業Bは並行作業できないため、クリティカルパスの日数16日に、Bの2日を加え、最短の総所要日数は18日と求まります。

I-1-5 サプライチェーンマネジメント

原材料の段階から製品やサービスが消費者の手に届くまで、複数の企業からなるサプライチェーンを考える。サプライチェーンマネジメント(SCM)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、用語の意味・同義語は下表のとおりとする。

- ブルウィップ効果:ある製品に対するサプライチェーンにおいて、各企業がそれぞれ需要を予測しながら発注していく場合、川下から川上に段階がさかのぼるにしたがい、需要予測量の変動が増幅していく現象

- パートナー企業:サプライチェーンに参加する企業

- TOC:制約条件の理論

① SCM を適用する前のサプライチェーンでは、パートナー企業聞にブルウィップ効果が現れることがある。

② SCM は、顧客や市場の変化に対しパートナー企業間でICT などによる情報共有によって迅速に対応しようとする供給連鎖のビジネスモデルとして出現した。

③ SCM で、パートナー企業間で需要や在庫の情報を共有することによって、ブルウイップ効果の減少が期待される。

④ SCM では、全体最適化のためTOC を適用し、サプライチェーン全体のほとんどの在庫を川下の最終消費者に近いパートナー企業に集めることが推奨される。

⑤ 企業あるいはサプライチェーンを取り巻く環境は変化していることから、SCM は環境変化に合わせて変化させていくことが重要である。

正解と解説

【正解④】

TOC理論の目的は、「在庫」を最小にすることです。

I-1-6 カスタマイゼーション

製品やサービスに関するマスカスタマイゼーションのアプローチの記述について、適用例との組合せとして最も適切なものはどれか。

[アプローチ]

(ア)顧客情報の事前分析により、顧客のニーズを満たす仕様で製品・サービスを提供する。

(イ)標準仕様品に簡単な施しを加えて、製品・サービスとして顧客へ提供する。

(ウ)顧客との個別の相互対話を通じて顧客のニーズをくみ取り、満足のいく製品・サービスを提供する。

(エ)標準仕様品に顧客自身でカスタム化できるように手を加えて、製品・サービスを提供する。

[適用例}

(A) プログラム可能な照明装置

(B) ホテルチェーンにおける顧客データベースに基づくサービスの提供

(C) 採寸と顧客との会話を基に製造され、履き心地を保証したカスタムメイドの靴

(D) シャツへのネーム入れ

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | A | B | C | D |

| ② | B | A | C | D |

| ③ | C | A | B | D |

| ④ | A | D | B | C |

| ⑤ | B | D | C | A |

正解と解説

【正解⑤】

マスカスタマイゼーションは次の4タイプのアプローチが定義されています。

- 共創のカスタム化

顧客との対話を通して顧客のニーズを明らかにし、顧客のニーズに合致するカスタマイズ商品を提供する。 - 順応のカスタム化

顧客が自分自身でカスタマイズできるように設計されたスタンダード商品を提供し、顧客自身が自らのニーズに適合できるようにカスタマイズする。 - 表層のカスタム化

スタンダードな商品を特別にあつらえたかのように表面的にかえて個々の顧客に提供する。 - 深層のカスタム化

個々の顧客にカスタム化した商品やサービスをカスタム化したことが悟られないように提供する。

I-1-7 生産統制

ある職場では、負荷と能力について来月の工数の計算を行い、必要な残業時間を見積もっている。次のa~h の条件のもとで、負荷工数(時間)から能力工数(時間)を引いた来月の総残業時間(時間)として最も近いものはどれか。

[条件]

a.作業者数:10 名

b.定時での1 日当り就業時間:8 時間

c.就業日数:20 日

d.作業者の平均出勤率:95%

e.1 人の作業者が1 個を生産するための標準時間(総加工時間):20 分

f.来月の適合品の生産計画量:4,900 個

g.生産数量に対する適合品の数量の比率:99%

h.その他の条件は考慮しないものとする。

① 34 時間

② 50 時間

③ 114 時間

④ 130 時間

⑤ 136 時間

正解と解説

【正解④】

題意に沿って計算します。

負荷工数 = 4 900 個×20 分÷60 分÷0.99

=1 649.8

能力工数 = 10 人×8 時間×20 日×0.95

=1520

総残業時間 = 負荷工数―能力工数

= 1 649.8-1 520

=129.8

よって④の130時間が最も近い。

I-1-8 財務諸表

財務諸表に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 財務会計は、企業外部の利害関係者に対して、企業の状況に関する会計情報を伝達することを主な目的とする。

② 貸借対照表は、資産、負債、純資産によって、一定時点(通常は決算日)の財政状態を表すものである。

③ 損益計算書は、収益と費用を対比して、利益を算出することにより、一定期間(通常は1 年の会計期間)における経営成績を示すものである。

④ 損益計算書(報告式)では、売上総利益、経常利益、営業利益、純利益の順に損益が計算される。

⑤ キャッシュ・フロー計算書は、一定期間(通常は1 年の会計期間)におけるキャッシュ・フローの状況を一定の活動区分別に表示し、現金(現金と同等のものを含む。)の動きを明らかにするものである。

正解と解説

【正解④】

簿記2級で習得する、基礎レベルの知識です。

損益計算書は、会社に入ってきたお金の全部(=売上高)から、原価、販管費、利息など会社が支払ったお金(費用)を順番に差し引いていく構成です。費用を差し引いた順に、売上総利益、営業利益、経常利益、引前当期純利益、当期純利益の5つの利益が計算され、最終的に手元に残るお金が「当期純利益」です。