I-1-33 生物多様性の保全及び持続可能な利用

生物多様性の保全及び持続可能な利用に関する日本の国際的な取組に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① いわゆる生物多様性条約とは、生物の多様性の保全、その構成要素の持続可能な利用及び遺伝資源の利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配分を目的とし、この条約に基づき生物多様性国家戦略を策定している。

② いわゆる二国間渡り鳥条約・協定とは、渡り鳥の捕獲等の規制及びそれらの鳥類の生息環境の保護等を目的とし、米国を始め、ロシア、オーストラリア、中国との間に条約又は協定を締結している。

③ いわゆる世界遺産条約とは、文化遺産及び自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷、破壊等の脅威から保護し、保存するための国際的な協力及び援助の体制を確立することを目的とし、日本では文化遺産17 件及び自然遺産4 件が登録されている。

④ いわゆるラムサール条約とは、国際的に重要な湿地及びそこに生息、生育する動植物の保全と賢明な利用を推進することを目的とし、日本では50 か所の湿地が登録されている。

⑤ いわゆるワシントン条約とは、野生動植物の国際取引の規制を輸入国と輸出国が協力して実施することにより、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保護を図ることを目的とし、条約の附属書に掲載された野生動植物の国際取引は一切禁止している。

正解と解説

【正解⑤】

規制レベルによって、次の3種類に分かれています。一切の取引が禁止されているわけではありません。

| 附属書I | 附属書Ⅱ | 附属書Ⅲ |

| 絶滅のおそれのある種で取引による影響を受けている又は受けるおそれのあるもの | 現在は必ずしも絶滅のおそれはないが、取引を規制しなければ絶滅のおそれのあるもの | 締約国が自国内の保護のため、他の締約国・地域の協力を必要とするもの |

| ・学術研究を目的とした取引は可能 ・輸入国双方の許可書が必要 | ・商業目的の取引は可能 ・輸出国政府の発行する輸出許可書等が必要 | ・商業目的の取引は可能 ・輸出国政府の発行する輸出許可書又は原産地証明書等が必要 |

| オランウータン、スローロリス、ゴリラ、アジアアロワナ、ジャイアントパンダ、ウミガメ、ダチョウ(掲載国原産のみ)など | クマ、タカ、オウム、ライオン、 ピラルク、サンゴ、サボテン、 ランなど | セイウチ(カナダ)、ワニガメ (米国)、タイリクイタチ(インド)、ミダノアワビ(南アフリカ)、モモイロサンゴ(中国)など |

I-1-34 環境基準

環境基本法に基づき定められている環境基準に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 環境基準は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、ダイオキシン類、騒音及び振動に係る環境上の条件について定められている。

② 大気の汚染に係る環境基準として、硫化水素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、鉛及び光化学オキシダントの5 物質について定められている。

③ 騒音に係る環境基準は、航空機騒音、鉄道騒音にも適用される。

④ 水質の汚濁に係る環境基準には、水生生物の保全に係る水質環境基準も設定されている。

⑤ 土壌の汚染に係る環境基準は、汚染がもっぱら自然的原因によることが明らかであると認められる場所を除くすべての場所に例外なく適用される。

正解と解説

【正解④】

①:振動の環境基準はない。環境基準が定められているのは、それ以外の5つ。

②:硫化水素、鉛は定められていない。二酸化硫黄 (SO2)、二酸化窒素(NO2)、微小粒子状物質(PM2.5、H21年追加)が抜けている。まとめると、大気汚染に関する環境基準は、SO2, CO, SPM, Ox, NOx, PM2.5の6物質について定められている(令和3年10月7日)

③:騒音に係る環境基準について、次のように定められている。

「著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。」

航空機は「航空機騒音に係る環境基準」で、新幹線は「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」で定められている。鉄道騒音に関して基準は定めれ有れていないが、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」を環境庁が発出している。

⑤:原材料の堆積場、廃棄物の埋立地、規制物質の利用又は処分を目的として集積している施設は適用されない。

I-1-35 環境政策の原則及び手法

第四次環境基本計画における環境政策の原則及び手法に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 生物多様性の保全のような科学的な不確実性を伴う環境問題には、予防的な取組方法を適用せず、順応的取組方法の考え方に基づき対策を講じていくことが重要である。

② 拡大生産者責任とは、製品などの設計や製法に工夫を加え、汚染物質や廃棄物をそもそも出来る限り排出しないようにしていくことである。

③ 自主的取組手法は、事業者などが自らの努力目標を社会に広く表明し、政府がその進捗点検を行うことなどによって、一層大きな効果を発揮する。

④ 枠組規制的手法とは、各主体の意思決定過程に、環境配慮のための判断を行う手続と環境配慮に際しての判断基準を組み込んでいく手法である。

⑤ 経済的手法に関する環境施策の例として、課税等による経済的負担を課す方法、固定価格買取制度や環境性能表示が挙げられる。

正解と解説

【正解③】

①予防的管理と順応的管理の両方からのアプローチが重要です。

②拡大生産者責任(EPR:Extended Producer Responsibility)とは、生産者が、その生産した製品が使用され、廃棄された後においても、当該製品の適切なリユース・リサイクルや処分に一定の責任(物理的又は財政的責任)を負うという考え方です。

④枠組規制的手法とは、直接的に具体的行為の禁止、制限や義務付けを行わず、到達目標や一定の手順や手続を踏むことを義務付けることなどによって規制の目的を達成しようとする手法です。 この手法は、規制を受ける者の創意工夫を活かしながら、効果的に予防的あるいは先行的な措置を行い得るという特徴を有しています。

⑤経済的手法は、税や補助金を用い市場メカニズムを活用して、対象とする主体の費用と便益に影響を与え、その行動を環境保全的なものに導くという政策手段です。

I-1-36 仮想評価法

仮想評価法(Contingent Valuation Method)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお仮想評価法は仮想的市場評価法と、また受入補償額は受け入れ意思額や受取意志額と、支払意思額は支払意志額と呼ばれることもある。

① 仮想評価法はアンケート調査を用いて便益を計測する手法であり、利用者の行動の変化や地価の変化に基づく分析に適する手法である。

② 二項選択方式は、提示された価格に対して購入の可否を決める人びとの実際の購買行動に類似していることから、金額の回答方式として用いることが多い。

③ インターネットアンケートによる方法は、郵送調査法や面接調査法に比べ調査期間が短い上に比較的標本数確保が容易であるため、調査手法として用いることが望ましい。

④ 受入補償額は、支払意思額に比べ回答者が答えやすく、さらに評価額の過大推計を避けることができる。

⑤ 調査対象を明確にするため、事前調査に先立ってアンケート草案を作成したうえでプレテストを行う必要がある。

正解と解説

①:振動の環境基準はない。環境基準が定められているのは、それ以外の5つ。

②:硫化水素、鉛は定められていない。二酸化硫黄 (SO2)、二酸化窒素(NO2)、微小粒子状物質(PM2.5、H21年追加)が抜けている。まとめると、大気汚染に関する環境基準は、SO2, CO, SPM, Ox, NOx, PM2.5の6物質について定められている(令和3年10月7日)

③:騒音に係る環境基準について、次のように定められている。

「著しい騒音を発生する工場及び事業場、建設作業の場所、飛行場並びに鉄道の敷地内並びにこれらに準ずる場所は、測定場所から除外する。」

航空機は「航空機騒音に係る環境基準」で、新幹線は「新幹線鉄道騒音に係る環境基準」で定められている。鉄道騒音に関して基準は定めれ有れていないが、「在来鉄道の新設又は大規模改良に際しての騒音対策の指針」を環境庁が発出している。

⑤:原材料の堆積場、廃棄物の埋立地、規制物質の利用又は処分を目的として集積している施設は適用されない。

顕示選好法と表明選好法

| 概要 | 手法 | |

| 顕示選好法 | 環境が消費行動に及ぼす影響を観察することで間接的に環境の価値を推定する方法で、利用価値が対象 | 代替法 トラベルコスト法 ヘドニック法 |

| 表明選好法 | 人々に直接尋ねることで環境の価値を評価する手法で、利用価値だけでなく非利用価値も対象 | 仮想評価法【CVM】 コンジョイント分析 |

代表的な経済的価値の評価手法の概要と特徴

| 評価手法 | 顕示選好法 | 表明選好法 | |||

| 代替法 | トラベルコスト法 | ヘドニック法 | CVM | コンジョイント分析 | |

| 内容 | 環境財を市場財で置換するときの費用をもとに評価 | 対象地までの旅行費用をもとに評価 | 環境資源の存在が地代や賃金に与える影響をもとに評価 | 環境変化に対する支払意思額や受入補償額を尋ねることで評価 | 複数の代替案を回答者に示して、その好ましさを尋ねることで評価 |

| 適用範囲 | 利用価値 水源保全、国土保全、水質などに限定 | 利用価値 レクリエーション、景観などに限定 | 利用価値 地域アメニティ、大気汚染、騒音などに限定 | 利用価値および 非利用価値 レクリエーション 、景観、野生生物、生物多様性、生態系など幅広く適用可能 | 利用価値および 非利用価値 レクリエーション 、景観、野生生物、生物多様性、生態系など幅広く適用可能 |

| 利点 | 必要な情報が少ない 置換する市場財の価格のみ | 必要な情報が少ない 旅行費用と訪問率などのみ | 情報の入手コストが小さい 地代、賃金などの市場データから得られる | 適用範囲が広い 存在価値やオプション価値などの非利用価値も評価可能 | 適用範囲が広い 存在価値やオプション価値などの非利用価値も評価可能 特定の環境対策以外に複数の代替案を比較して評価可能 |

| 欠点 | 環境財に相当する市場財が存在しないと評価できない | 適用範囲がレクリエーションに関係するものに限定 | 適用範囲が地域的なものに限定 | アンケート調査の必要があり、情報入手コストが大きい バイアスの影響を受けやすい | アンケート調査の必要があり、情報入手コストが大きい バイアスの影響を受けやすい 研究蓄積が少なく、信頼性が不明 |

I-1-37 外来生物法

いわゆる外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)とその運用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 特定外来生物とは、生態系、人の生命や身体、農林水産業に被害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるとして定められた外来生物の、生きている個体(卵、種子等を含む。)及びその器官をいう。

② 個体としての識別が容易な大きさと形態を有するものに限らず、細菌類やウイルス等の微生物のなかにも、特定外来生物として選定されているものがある。

③ 特定外来生物の国内での飼養等は、災害時において緊急に対処すべき場合などを除き、目的、施設、方法等の要件を満たし、主務大臣による許可を得た者に限り認められる。

④ 特定外来生物の野外への放出は、特定外来生物の防除の推進に資する学術研究が目的の場合、主務大臣の許可を受けて行うことができる。

⑤ 輸入通関時の検査等において、輸入品に特定外来生物の付着又は混入が確認された場合には、主務大臣は当該輸入品の所有者や管理者に消毒又は廃棄を命ずることができる。

正解と解説

【正解②】

環境省により、「菌類、細菌類、ウイルス等の微生物は当分の間対象としない。」とされています。

I-1-38 環境影響評価法

環境影響評価法に基づく事業者の行為に関する次の(ア)~(オ)について、環境影響評価法の内容や趣旨に照らして、適切なものと不適切なものの組合せとして最も適切なものはどれか。

(ア)第二種事業の事業者が、事業の位置等が決まる前の段階で環境保全のために配慮すべき事項について検討を行い、その結果に基づき配慮書を作成し、公表することとした。

(イ)第一種事業の事業者が、方法書の作成の前に、スクリーニング手続として、当該事業の概要等を、当該事業の許認可等権者に届け出ることとした。

(ウ)第二種事業の事業者が、準備書について、関係地域内での縦覧を省略し、これに代えてインターネットを利用した、いわゆる電子縦覧を行うこととした。

(エ)第一種事業の事業者が、方法書や準備書を作成した段階ではそれぞれ内容を周知させるための説明会を行ったが、評価書を作成した段階では説明会を行わなかった。

(オ)第二種事業の事業者が、環境影響評価の手続を行い、事業着手後の環境保全措置等の実施状況について報告書を作成し、公表することとした。

| ア | イ | ウ | エ | オ | |

|---|---|---|---|---|---|

| ① | 適切 | 適切 | 不適切 | 不適切 | 適切 |

| ② | 適切 | 適切 | 適切 | 不適切 | 不適切 |

| ③ | 不適切 | 不適切 | 不適切 | 適切 | 適切 |

| ④ | 不適切 | 適切 | 適切 | 適切 | 不適切 |

| ⑤ | 適切 | 不適切 | 不適切 | 適切 | 適切 |

正解と解説

【正解⑤】

(イ) 第一種事業にはスクリーニング手続きはありません。あるのは第二種事業です。

(ウ)すべてのプロセスで縦覧の必要があります。説明会はその限りではありません。

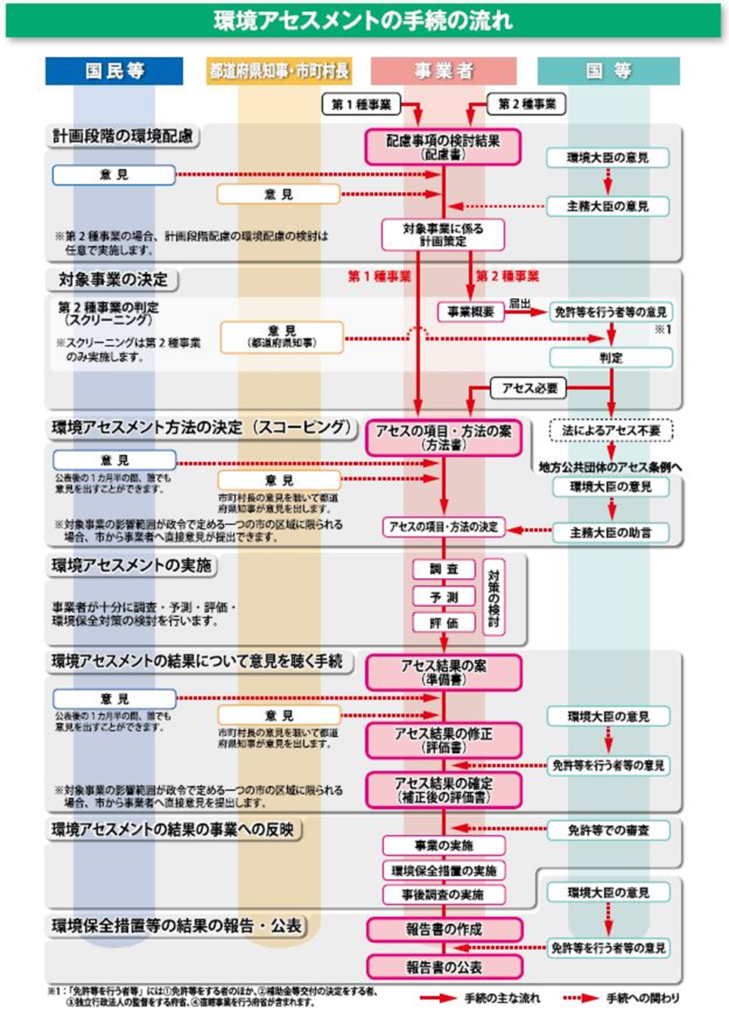

環境評価法の手続きの流れは次の通りです。

I-1-39 微小粒子状物質(PM2.5)

微小粒子状物質(PM2.5)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① PM2. 5 については、その発生メカニズムや人の健康への影響等について未解明な部分が多く、環境基準は定められていない。

② PM2. 5 については、光化学オキシダントと同様、注意報や警報を発令すべき濃度が法令により定められている。

③ PM2. 5 の濃度については、例年夏季から秋季にかけて変動が大きく、上昇する傾向が見られ、冬季から春季にかけては比較的安定した値が観測されている。

④ PM2. 5 には、物の燃焼などによって直接排出されるものや土壌など自然由来のもののほか、硫黄酸化物や窒素酸化物等のガス状物質が大気中で光やオゾンと反応して生成されるものもある。

⑤ PM2. 5 の年平均濃度に対する中国や朝鮮半島からの越境汚染の寄与割合は、全国的にほぼ一定であり、地域的な差はほとんどないと推計されている。

正解と解説

【正解④】

①環境基本法第16条第1項に、1年平均値 15μg/m3以下 かつ 1日平均値 35μg/m3以下と定められています。

②注意喚起のための暫定的な指針が示されていますが、法令ではありません。

③冬季から春季にかけては PM2.5 濃度の変動が大きく、上昇する傾向があります。夏季から秋季にかけては比較的低い濃度が観測されています。

⑤黄砂の中でも2.5μm以下の細かい粒はPM2.5にカウントされます。中国に近いほど黄砂の影響が出やすいため、地域差はあります。

I-1-40 暑さ対策と熱中症

暑さ対策や熱中症に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① ヒートアイランド現象の原因としては、人工排熱の増加、地表面の人工化、都市形態の高密度化が挙げられ、これらの原因や地域の状況等に応じた対策を講じることが重要である。

② 環境省は熱中症予防のため、気象庁の数値予報データをもとに、夏場に国内各地について暑さ指数の予測値を提供している。

③ 熱中症は、気温や湿度などの周辺環境だけではなく、栄養状態や寝不足等の体調、労働や運動の内容によっても発症リスクが変わる。

④ 平成28 年においては、国内の熱中症による死亡者の約半数を未成年者が占めている。

⑤ めまい、頭痛、筋肉痛等の熱中症を疑わせる症状が出た場合は、涼しい場所へ移り、水や塩分を補給するとよい。

正解と解説

【正解④】

熱中症による死亡者は高齢者が多くを占めます。「未成年者」は誤りです。