I-1-25 労働安全衛生法

労働安全衛生法に基づく次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 医師・保健師等によるストレスチェックの実施が、全ての事業者に義務付けられている。

② ストレスチェックを実施した事業者は、医師等から労働者の検査結果を直接受領し確認して適切な就労上の措置を講じた後に、労働者に対して検査結果を通知しなければならない。

③ 事故や化学物質等による疾病、過労死は労災補償の対象とされているが、心理的負荷による精神障害等については、因果関係の特定が困難であるため、対象とされていない。

④ 受動喫煙を防止するため、従業員50 人以上の事業場では、喫煙室の設置が義務付けられている。

⑤ 重大な労働災害を繰り返す企業への対応として、改善計画の作成の指示や企業名の公表の仕組みが設けられている。

正解と解説

【正解⑤】

①50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は努力義務です。

②事業者は医師から直接結果を受領し確認することは、守秘義務違反にあたります。

③心理的負荷による精神障害等も労災補償の対象です。

④受動喫煙防止対策の実施に関して、従業員数による区分けはありません。

I-1-26 諸法制における避難に関する記述

危機管理に関する諸法制における避難等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。法の名称には通称を含む。なお、以下における対策本部長、あるいは政府対策本部長は、通常は内閣総理臣のことを指す。

① 災害対策基本法:自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、市町村長は、都道府県知事の許可のもとに、避難のための立退きを勧告する、又は立退きを指示することができる。

② 原子力災害対策特別措置法:原子力規型委員会は、原子力緊急事態を宣言し、市町村長及び都道府県知事に対し、屋内への退避の勧告や指示を行うべきことなどの緊急事態応急対策に関する事項を指示する。

③ 国民保護法:対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。 `

④ 新型インフルエンザ等対策特別措置法:政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、特定の都道府県の住民に対して、感染を防止するために、居宅からの外出禁上を命令することができる。

⑤ 気象業務法:内閣総理大臣は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合には、気象庁の報告に基づき、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての特別警報を発する。

正解と解説

【正解③】

① 災害対策基本法 第六十条 :

都道府県知事の許可なく、市町村長は避難勧告、立退き指示できる。都道府県知事は、市町村長の代行をつとめることができる。

② 原子力災害対策特別措置法 第十五条の3

原子力規型委員会は、原子力緊急事態が発生したと認めたときに内閣総理大臣に対し、その状況に関する情報を報告、指示案を提出する。

それを受け、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言をし、市町村長及び都道府県知事に対して立退き、退避指示をおこなう。

④ 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第四十五条

『政府対策本部長』とは内閣総理大臣を指します。「感染を防止するための協力要請」は政府対策本部長ではなく、特定都道府県知事が行います。また、「居宅からの外出禁止命令」ではなく、「外出しないことへの協力要請」が正です。

⑤ 気象業務法 第十三条の二

内閣総理大臣ではなく、気象庁が特別警報を発します。特別警報を発するための基準を定める際、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴く必要があります。

I-1-27 地震・津波防災

地震・津波防災に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 南海トラフ地震の想定では、広域に被害が発生する一方、津波到達時間が最短でも1 時間以上あることから、落ち着いた避難対応が重要となる。

② 想定される最大クラスの津波への対策は、混乱を防ぐため、海岸保全施設等の整備などのハード的対策と避難などのソフト的対策は組み合わせず、いずれかを選択する。

③ 市町村は、津波からの避難の方法について、徒歩を原則としつつ、やむを得ない場合は自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討する。

④ 都道府県知事は、津波浸水想定を設定し、市町村長の要請がある場合は公表する。

⑤ 東海地震については、確度が高い地震の予測が可能となっていることを踏まえ、警戒宣言発表による地震発生前の避難や各種規制措置等が、主たる対策として強化されている。

正解と解説

【正解③】

①津波到達時間は、最短で4分程度と想定されています。「1時間以上」というのは誤りです。

I-1-28 安全帯に関する規制

高所作業において使用されるいわゆる「安全帯」に関する規制等の改正(平成30 年6 月公布、平成31 年2 月施行)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 従来の「胴ベルト型」は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性がある。

② 「安全帯」の名称は、「墜落制止用器具」に改められたが、従来の「安全帯」の一部は「墜落制止用器具」に含まれない。

③ 「墜落制止用器具」としては、「フルハーネス型」を使用することが原則となった。

④ 「フルハーネス型」の着用者が墜落時に地歯に到達するおそれのある場合(定められた一定の高さ以下)は、「月同ベルト型(一本つり)」を使用することができる。

⑤ 高さが2m 以上の箇所で作業床を設けることが困難なところであっても、「墜落制止用器具」のうち「フルハーネス型」のものを用いて業務を行う労働者は、安全衛生特別教育が免除される。

正解と解説

【正解⑤】

高さが2m以上の場所で作業床の設置が困難な場合に作業する方は、フルハーネス型の着用が義務付けられています。

I -1 -29 フォールトトレランス

製品・システムの高信頼化に関する次の記述のうち、フォールトトレランスの例として最も適切なものはどれか。

① 踏切の電動遮断機は、停電が発生したとき、遮断かんが重力により自動的に降りるように設計されている。

② 鉄道車両は、その運行に関わる全ての主要部品について、可能な限り信頼性の高いものを用いるように設計されている。

③ 大学実験室のサーバは、突然停電が発生したとき、無停電電源装置が働くように設定されている。

④ デジタルカメラのバッテリーは、決まった向き以外は装着できないように設計されている。

⑤ 双発航空機のジェントエンジンは、その1 つが故障したとき残りのエンジンで飛行が可能なように設計されている。

正解と解説

【正解③】

①フェールセーフ

②フォールトアボイダンス

④フールプルーフ

⑤フェールソフト

I-1-30 リスクマネジメントプロセス

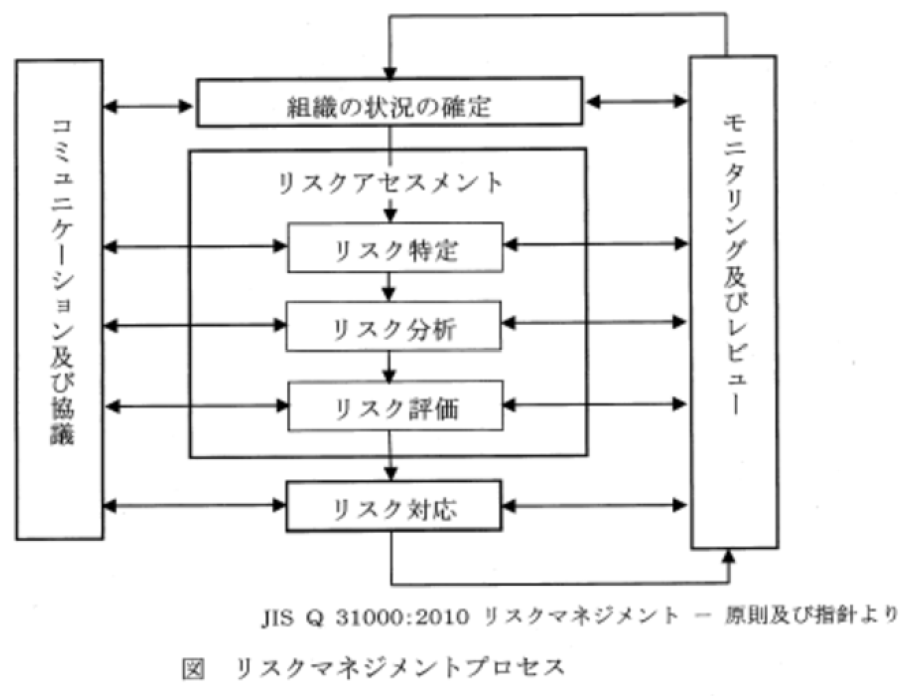

「ISO 31000:2010 リスクマネジメント-原則及び指針」におけるリスクマネジメントプロセス(下図)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① リスク特定は、リスクを発見、認識及び記述するプロセスであり、 リスク源、事象、それらの原因及び起こり得る結果の特定が含まれる。

② リスク分析は、 リスクの特質を理解し、起こりうる結果の大きさをリスクレベルとして算定するプロセスである。

③ リスク評価は、 リスク及び/又はその大きさが、受容可能か又は許容可能かを決定するために、 リスク分析の結果をリスク基準と比較するプロセスである。 .

④ コミュニケーション及び協議は、 リスクの運用管理について、情報の提供、共有又は取得、及びステークホルダとの対話を行うために、組織が継続的に及び繰り返し行うプロセスである。

⑤ モニタリングは、要求又は期待されたパフォーマンスレベルとの差異を特定するために、状態を継続的に点検し、監督し、要点を押さえて観察し、又は決定することである。

正解と解説

【正解②】

リスク分析は、「リスクの特質を理解し、リスクレベルを決定するプロセス」です。

I-1-31 工場や現場における安全設計・対策

工場や現場における安全設計・対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 事故・災害の4M 分析における4 つのM は、Man(エラーを起こす人間要因)、Machine(機械設備の欠陥・故障等の物的要因)、Media(作業情報、作業方法、環境の要因)、Management(管理上の要因)を示している。

② 事故対策の4E における4 つのE は、Education(教育)、Enforcement(強調、強化)、Example(模範)、Engineering(工学的対策)を示している。

③ ALARP とは、機械類に設置する非常停止装置はいつでも利用可能、かつ、操作可能であり、その動作はすべての機能及び操作に優先するものとする考え方である。

④ 危険検出型センサーは、故障して危険を検出することに失敗した場合、機械を停止させないために災害に結び付くことがある。

⑤ 本質的安全設計方策とは、ガード又は保護装置を使用しないで、機械の設計又は導転特性を変更することによって、危険源を除去する又は危険源に関連するリスクを低減する保護方策である。

正解と解説

【正解③】

ALARPは”as low as reasonably practicable”の略で、ALARPの原則とはリスクは合理的に実行可能な限り出来るだけ低くしなければならないというものです。

I-1-32 フォールトツリー

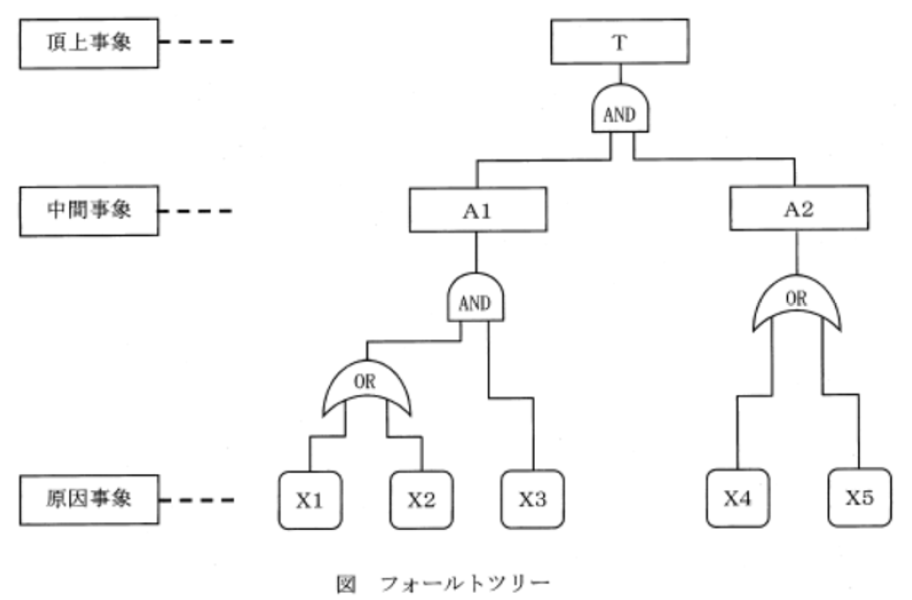

下図は、T を頂上事象、A1、A2 を中間事象、X1~ X5 を原因事象とするフォールトツリーである。次の記述のうち、必ずT が生起するものはどれか。なお、各原因事象間には特段の因果関係は無いものとする。

① X1~X5 のうち4 つ以上生起するとき。

② X1、X2、X3 のいずれか1 つ、および、X4 およびX5 が生起するとき。

③ X1、X2、X3 のいずれか2 つ、および、X4 またはX5 が生起するとき。

④ X1、X2、X3、X4 のいずれか3 つ、およびX5 が生起するとき。

⑤ X1、X2、X4、X5 のいずれか3 つ、およびX3 が生起するとき。

正解と解説

【正解⑤】

頂上事象が発生するためには、X3が発生しなければならないことは明らかです。