I-1-33 持続可能な開発のための2030 アジェンダ

国連で採択された「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」(以下「2030 アジェンダ」という。)及びそこに掲げられたSDGs(持続可能な開発目標)の17 のゴールに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 2030 アジェンダは、過去に策定された「ミレニアム開発目標」の後継として、2015 年に国連サミットで採択された、2030 年までの国際開発目標である。

② 2030 アジェンダでは、 日標達成のために各国政府や市民社会、民間セクターを含む様々な主体が連携し、ODA や民間資金も含むリソースを活用していくグローバル・パートナーシップの構築が重要とされている。

③ 2030 アジェンダでは、持続可能な開発のキーワードとして、人間(People)、地球(Planet)、繁栄(Prosperity)、平和(Peace)、連帯(Partnership)が掲げられており、SDGs の17 のゴールはこの「5つのP」を具現化したものである。

④ SDGs の大きな特徴として、先進国向けと途上国向けに大きく区分された2 種類の目標が準備されており、各国がその経済状況に応じて日標を選択することが可能となっていることが挙げられる。

⑤ 日本のSDGs 推進本部が決定したSDGs 実施指針に掲げられた全ての優先課題には、国内実施と国際協力の両面が含まれている。

正解と解説

【正解④】

SDGs の大きな特徴は、「共通した目標が設定されていること」なので、「先進国向けと途上国向けに大きく区分された」は誤りです。

I-1-34 第5 次エネルギー基本計画

我が国の第5 次エネルギー基本計画における基本的な方針に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① エネルギー政策の要は、安全性を前提に、エネルギーの安定供給を第一とし、経済効率性の向上による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合を図ることである。

② 危機時であっても安定供給を確保するためには、エネルギー源ごとの強みが最大限に発揮され、弱みが他のエネルギー源によって適切に補完されるような組合せを持つ、多層的な供給構造を実現することが必要である。

③ エネルギー市場における競争の活性化のためには、既存のエネルギー事業者の相互参入や異業種からの新規参入、 さらに地域単位でエネルギー需給管理サエビスを行う自治体や非営利法人等がエネルギー供給構造に自由に参加することが期待される。

④ 電源を「ベースロード電源」、「ミドル電源」、「ピーク電源」に分類した場合、一般水力(流れ込み式)、原子力、石油はベースロード電源のエネルギー源に、揚水式水力、石炭はピーク電源のエネルギー源に位置づけられる。

⑤ 水素は、取扱い時の安全性の確保が必要であるが、エネルギー効率が高く、利用段階で温室効果ガスの排出がないことから、将来の二次エネルギーで、電気、熱に加え、中心的な役割を担うことが期待される。

正解と解説

【正解④】

電源には発電方法や電力量などで区分けがなされています。供給量や使用頻度を基準に3つに区分化された電源を、それぞれ「ベースロード電源」「ピーク電源」「ミドル電源」と呼びます。

- ベースロード電源:石炭、原子力、水力、地熱

- ミドル電源:LNG、LPガス

- ピーク電源:石油、揚水式水力

設問は、石油と石炭の位置づけが逆になっています。

I-1-35 循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 循環型社会の形成は、このために必要な措置が国、地方公共団体、事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられなければならない。

② 原材料にあっては効率的に利用されること、製品にあってはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならない。

③ 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、(ⅰ)再使用、(ⅱ)再生利用、(ⅲ)熱回収、(ⅳ)処分の優先順位に基づき行われなければならない。

④ 循環資源はその有用性から廃棄物には当たらないため、循環的な利用が行われない場合の処分は、いわゆる資源有効利用促進法に基づいて行われなければならない。

⑤ 事業者は、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずる責務を有している。

正解と解説

【正解④】

循環資源とは、廃棄される使用済みの資材の中で、資源として再利用できる物質を指します。

I-1-36 放射性物質による環境汚染からの回復状況

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染からの回復状況に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、以下において、湖沼の水質並びに底質については、環境省が実施している水環境に関する「福島県及び周辺地域の放射性物質モニタリング」の調査結果に基づくものとし、また空間線量率については、原子力規制委員会(当初は文部科学省)が実施している「福島県及びその近隣県における航空機モニタリング」における、福島第一原子力発電所から半径80km の測定結果に基づくものとする。前者のモニタリングにおいて、「周辺県」とは、対象とする湖沼が存在する県のうち福島県以外の県をいい、放射性セシウムの検出下限値は、水質が1Bq/L、底質が10Bq/kg である。

① 土壌等の除染は除染実施計画に基づいて進められてきており、帰還困難区域を除けば、当該計画に基づく面的除染はおおむね7 割程度完了している。

② 汚染状況重点調査地域に指定された市町村のうち、これまでにその指定が解除された市町村はない。

③ 湖沼の水質に関して、2013 年度以降のモニタリング結果において放射性セシウムは、周辺県ではすべて不検出であり、福島県においても検出率は減少傾向にある。

④ 湖沼の底質に関して、2016 年度のモニタリング結果において放射性セシウムは、福島県内では検出されているが、周辺県ではすべて不検出である。

③ 空間線量率について、2011 年8 月時点と比較して5 年後に約5 割減少すると推定されていたが、実際の減少量はこの推定をやや下回るペースとなっており、遅れ気味である。

正解と解説

【正解③】

平成23年度から環境省によって、福島県及び周辺地域での放射性物質モニタリングを実施するとともに、平成26年度から全国の公共用水域及び地下水における放射性物質の常時監視(モニタリング)を実施し、その結果を公表しています。

I-1-37 環境政策の原則や取組方法

環境政策の原則や取組方法の考え方に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 源流対策の原則とは、製品などの設計や製法に工夫を加え、汚染物質や廃棄物をそもそも作らないようにすることを優先すべきという考え方である。

② 協働原則とは、公共主体が政策を行う場合には、政策の企画、立案、実行の各段階において、政策に関連する民間の各主体の参加を得て行わなければならないという考え方である。

③ 補完性原則とは、環境施策の処理はできる限り広域的行政単位が担い、それになじまない事柄に限って、より基礎的な行政単位が処理すべきという考え方である。

④ 未然防止原則とは、環境の保全は、環境上の支障が生じてからではなく、科学的知見に基づき、支障の発生を未然に防ぐことを旨として行われなければならないという考え方である。

⑤ 予防的な取組方法とは、環境問題について科学的に不確実であることをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充実に努めつつ、予防的な対策を講じるという考え方である。

正解と解説

【正解③】

補完性原則とは、決定や自治などをできるかぎり小さい単位でおこない、できないことのみをより大きな単位の団体で補完するという概念です。よって、補完性原則に対する正しい記述は次のようになります。

『環境施策の処理はできる限り基礎的な行政単位が担い、それになじまない事柄に限って、より広域的行政単位が処理すべきという考え方である。』

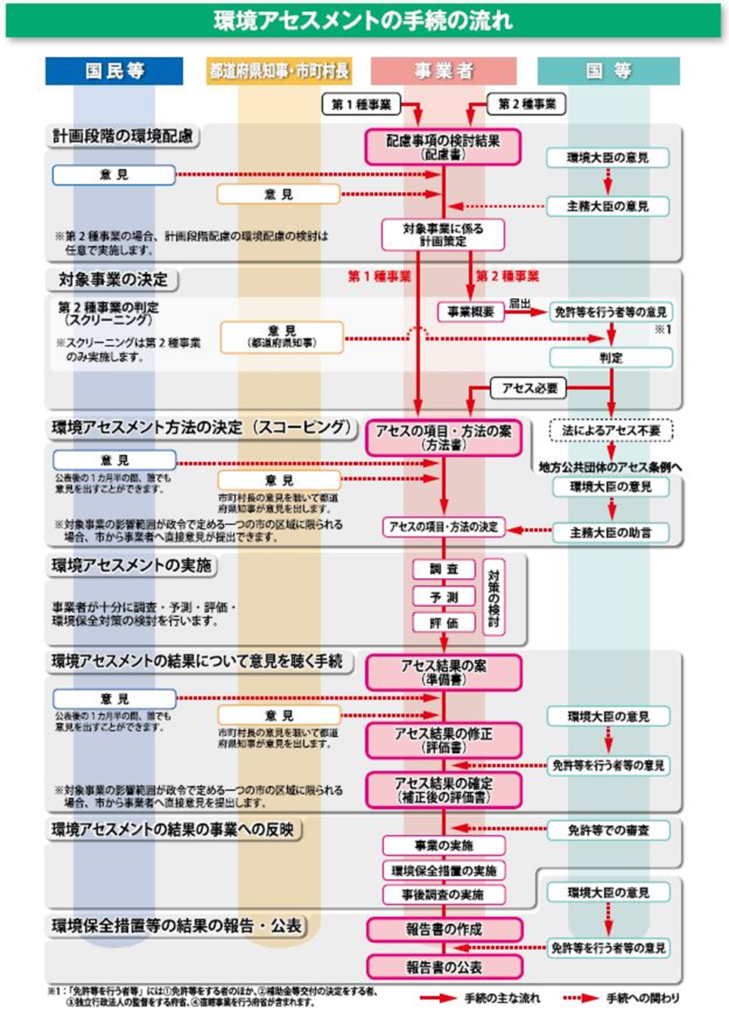

I-1-38 環境影響評価法による第一種事業の手続き

環境影響評価法に基づく第一種事業に係る手続きの中からいくつかを取り出し実施手順に沿って並べたものとして、次のうち最も適切なものはどれか。なお下記では、計画段階環境配慮書を「配慮書」、環境影響評価準備書を「準備書」とそれぞれ略記している。

① スクリーニング→ スコーピング→ 配慮書の作成→ 調査・予測・評価の実施

② 配慮書の作成→ 調査・予測・評価の実施→ スコーピング→ 準備書の作成

③ スコーピング→ スクリーニング→ 調査・予測・評価の実施→ 準備書の作成

④ 配慮書の作成→ スコーピング→ 調査・予測・評価の実施→ 準備書の作成

⑤ スコーピング→ 配慮書の作成→準備書の作成→ 調査・予測・評価の実施

正解と解説

【正解④】

環境アセスメントの手続きの流れは、下図の通りです。

I-1-39 環境管理活動に係る用語

企業等の環境管理活動に係る用語の説明として、次の記述のうち最も適切なものはどれか。

① 環境会計とは、環境保全に資する事業活動を行った企業が、税制上の優遇措置を受ける際に、環境保全のために要したコストを整理し国や自治体に申請する会計手法をいう。

② 環境報告とは、企業が事業活動に伴い排出した物質のうち、有害であるとして法令で定められたものについて、その年間排出量を国に報告するための仕組みをいう。

③ カーボンフットプリント制度とは、一定規模以上の事業者が、商品やサービスの消費段階で排出される温室効果ガスのうち、二酸化炭素の量について国に報告する制度をいう。

④ 環境マネジメントシステムとは、環境関連法令で定められた義務的手続を網羅し、企業の事業活動においてこれら義務的手続の遺漏防止と確実な履行をサポートするためのシステムをいう。

⑤ 社会的責任投資とは、各企業の収益力、成長性等の判断に加え、人的資源への配慮、環境への配慮、利害関係者への配慮などの取組を評価し、投資選定を行う投資行動をいう。

正解と解説

【正解⑤】

①環境会計は、企業・団体等の組織が、持続可能な発展を目指して社会との良好な関係を保ちつつ、環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的に測定して伝達する仕組みのことです。

②環境報告は、企業等の事業者が最高経営者の緒言環境保全に関する方針、目標、行動計画、環境マネジメントに関する状況(環境会計、法規則遵守、環境適合設計等)及び環境負荷の低減に向けた取り組み等についてまとめ、環境アカウンタビリティの一環として社会一般に開示、公表するものです。

③カーボンフットプリント制度とは、商品のライフサイクル全体で排出された温室効果ガスを 二酸化炭素の排出量に換算して「見える化」する仕組みです。

④環境マネジメントシステムとは、企業や団体等の組織が環境方針、目的・目標等を設定し、その達成に向けた取組を実施するための組織の計画・体制・プロセス等のことです。

I-1-40 環境基準の達成状況

平成22 年度から平成28 午度までの期間(以下、「対象期間」という)について、全国の自動車排出ガス測定局の有効測定局における環境基準の達成状況に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、環境基準の達成状況については「大気汚染の状況 資料編」(平成26 年度版、平成28 年度版 環境省)に依る。

① 二酸化窒素については、対象期間を通じて環境基準の達成率が9 割を超えており、平成28 年度においても、ほとんどの局が環境基準を達成した。

② 浮遊粒子状物質については、対象期間を通じて環境基準の達成率が一貫して低下傾向を示し、平成28 年度の達成率は約1 割程度に留まった。

③ 微小粒子状物質については、環境基準の達成率が前年度を下回る年度はあったが、対象期間全体では達成率は向上傾向を示し、平成28 年度の達成率は約9 割となった。

④ 光化学オキシダントについては、対象期間を通じて環境基準の達成率が1 割以下の極めて低い値で推移し、平成28 年度は全ての局が環境基準を達成できなかった。

⑤ 二酸化硫黄については、平成28 年度も含め、対象期間の全ての年度において、全ての局が環境基

準を達成した。

正解と解説

【正解②】

浮遊粒子状物質 (SPM)の環境基準達成率は、一般局、自排局とも100%に近い数値で推移しています。