I-1-17 知的財産の出願件数

我が国の2009 年から2018 年までの知的財産の出願件数に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① いわゆるPCT 国際出願の件数は、増加傾向を示しており、2018 年に過去最高を記録した。

② 特許出願件数(PCT 国際出願のうち国内移行したものを含む。)は、2009 年以降漸減傾向であったが、ここ数年、ほぼ横ばいで推移している。

③ 意匠登録の出願件数は、多少の増減を繰り返しながらほぼ横ばいで推移している。

④ 商標登録の出願件数は、 ここ数年、増加傾向が続いている。

⑤ 実用新案登録出願件数は、多少の増減はあるものの特許出願件数のほぼ1/6 で推移している。

正解と解説

【正解⑤】

実用新案登録出願数は特許出願数よりも少なく、約1/60で推移しています。よって、「1/6で推移している」は誤りです。

I-1-18 無人航空機に関する法律

無人航空機は、緊急時の情報収集をはじめとする様々な場面での活用が期待されている。無人航空機(航空法によるもの)を飛行させる際に順守すべき事項に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 無人航空機及びその周囲の目視による常時監視には、双眼鏡による常時監視や補助者による常時監視は含まれない。

② 屋内であっても人口集中地区は航空法の規制対象となるので、他の条件によらず飛行に国土交通大臣の許可が必要となる。

③ 無人航空機を用いて農薬を散布する場合には、国土交通大臣の承認は必要ない。

④ 無人航空機の操縦や画像伝送に利用する無線通信システムは電波法令の規制対象外となるので、使用する周波数と送信出力によらず飛行に無線技士の資格は必要ない。

⑤ 無人航空機を用いて計測機器を設置する場合には、他の条件によらず国土交通大臣の承認が必要となる。

正解と解説

【正解①】

ドローンに関する規制内容は、こちらのページにまとめられています。

I-1-19 MTBFから見た信頼性

ある会社では、 2 機種(機種A、機種B)のサーバを使用しており、いずれの機種のカタログにもMTBF(平均故障間隔)は1,000 時間と記載されている。使用しているすべてのサーバの運用開始から現時点までの総稼働時間、総修理時間、故障件数を調べ、機種ごとに集計したところ下表が得られた。MTBF の観点から見た、機種A と機種B の信頼性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

表 機種A、機種B の総稼働時間、総修理時間、故障件数

総稼働時間 総修理時間 故障件数

機種A 1,093,800 時間 121,040 時間 987 件

機種B 1,148,300 時間 114,720 時間 1,283 件

① 機種A、機種B の信頼性は、 ともにカタログ値を下回る。

② 機種A の信頼性はカタログ値を上回るが、機種B の信頼性はカタログ値を下回る。

③ 機種A、機種B の信頼性は、 ともにカタログ値と一致する。

④ 機種A の信頼性はカタログ値を下回るが、機種B の信頼性はカタログ値を上回る。

⑤ 機種A、機種B の信頼性は、 ともにカタログ値を上回る。

正解と解説

【正解②】

MTBF = (総稼働時間) / (故障件数)

で定義されます。それぞれのMTBFは次のように求まります。

| 故障件数 | 総修理時間 | 故障件数 | MTBF | |

|---|---|---|---|---|

| 機種A | 1,093,800 時間 | 121,040 時間 | 987 件 | 1,108 |

| 機種B | 1,148,300 時間 | 114,720 時間 | 1,283 件 | 895 |

I-1-20 統計手法

統計手法を適用した以下の事例の(ア)~ (エ)について、それぞれ用いられた手法の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(ア) 不規則変動が激しい時系列データの傾向を読みやすくするため、一定の期間ごとにずらしながら平均をとった。

(イ) 時系列データの基準時点に対しての変化の大きさを読みやすくするため、基準時点の値を100 とした相対値でデータを表した。

(ウ) 2 つの異なる変数x、yの関係を見るため、横軸をx、縦軸をyとする散布図を描いた。

(エ) 分析結果に基づいて変数yの将来の値を予測するため、変数xを用いて変数yを表す予測式を求め

た。

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 調和平均 | 指数化 | 因子分析 | 主成分分析 |

| ② | 移動平均 | 指数化 | 因子分析 | 回帰分析 |

| ③ | 移動平均 | 正規化 | 相関分析 | 主成分分析 |

| ④ | 移動平均 | 指数化 | 相関分析 | 回帰分析 |

| ⑤ | 調和平均 | 正規化 | 因子分析 | 主成分分析 |

正解と解説

【正解④】

指数化:任意の基準時点の数値を100や10,000などの数値(基準値)に置き換え、各数値の動きを基準値からの変化で表すことで、変化の割合をわかりやすくする手法です。

(エ) 「予測式」とあるので回帰分析が当てはまります。

I-1-21 Society5.0

政府が推進するSociety5.0 によって新たに実現される社会等に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① Society5.0 とは、狩猟社会、農耕社会、工業社会、情報社会に続く、人類社会発展の歴史における5 番目の新しい社会を指す。

② Society5.0 では、IoT で、人とモノがつながり様々な知識や情報が共有されることで新たな価値が生まれ、また、人工知能により必要な情報が必要な時に提供されるようになる。

③ Society5.0 の新たなしくみでは、サイバー空間に存在するクラウドサービスにフィジカル空間にいる人間がアクセスし自ら情報を解析することで価値が生まれる。

④ Society5.0 では、イノベーションで創出される新たな価値により、格差なく、多様なニーズにきめ細かな対応が可能となり、社会システム全体が最適化され 、経済発展と社会的課題の解決が両立できる社会となる。

⑤ Society5.0 では、人工知能やロボットに支配され監視されるような未来ではなく、誰もが快適で活力に満ちた質の高い生活を送ることのできる人間中心の社会を実現していく。

正解と解説

【正解③】

③はSociety 4.0の内容です。

Society 4.0では、人がサイバー空間に存在するクラウドサービス(データベース)にインターネットを経由してアクセスして、情報やデータを入手し、分析を行います。

I-1-22 オプトインとオプトアウト

個人情報の保護に関する法律における個人情報の第三者への提供に関する本人の同意を確認する方法として、オプトインとオプトアウトの2 種類の手続がある。これらの手続に関する次の記述のう、最も不適切なものはどれか。

① オプトイン手続により、個人データの第三者への提供に関して、あらかじめ本人から同意を得た場合、この同意に基づき個人データを第三者に提供できる。

② オプ卜イン手続により個人データを第三者に提供しようとする者は、オプトイン手続を行っていること等を個人情報保護委員会へ届け出ることが必要である。

③ オプトアウト手続では、第三者に提供される個人データの項目等について、あらかじめ、本人に通知するか、文は本人が容易に知り得る状態に置く必要がある。

④ オプトアウト手続の届出義務の主な対象者は、いわゆる名簿業者であり、名簿業者以外の事業者の場合、届出が必要となるかどうかは個別の判断となる。

⑤ 要配慮個人情報の取得や第三者への提供には、原則として本人の同意が必要であり、オプトアウト手続による第三者提供は認められていない。

正解と解説

【正解②】

②はオプトアウト手続の説明です。

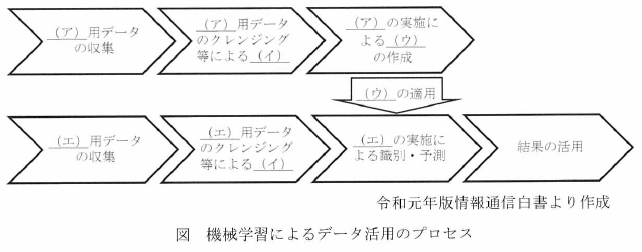

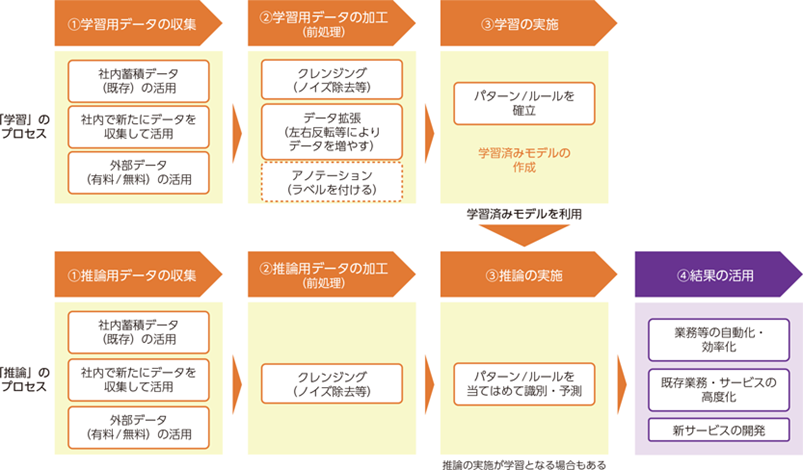

I-1-23 機械学習によるデータ活用のプロセス

機械学習によるデータ活用のプロセスを表した以下の図の(ア)~(エ)に 該当する用語の組

合せとして、最も適切なものはどれか。

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 学習 | 前処理 | モデル | 推論 |

| ② | テスト | 可視化 | データセット | 推論 |

| ③ | テスト | 前処理 | モデル | 拡張 |

| ④ | 学習 | 可視化 | データセット | 推論 |

| ⑤ | 学習 | 可視化 | モデル | 拡張 |

正解と解説

【正解①】

機械学習の大まかな流れを理解しておきましょう。

(出典)総務省「AIネットワーク社会推進会議AI経済検討会」資料を基に作成

I-1-24 暗号方式とデジタル署名

インターネットのプロトコルなどで用いられている暗号方式やデジタル署名に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下において、「メッセージ」は送信者から受信者に伝達したい通信内容(平文)、「ダイジェスト」はセキュアハッシュ関数を用いてメッセージを変換して生成した固定長のビット列のことをそれぞれ指す。

① 暗号通信では、暗号方式が同一であれば、用いられる鍵を長くすると安全性は向上するが、暗号化と復号が遅くなるという欠点がある。

② 共通鍵暗号方式による暗号通信では、送信者によるメッセージの暗号化と受信者による暗号文の復号に同じ鍵が用いられることから、送信者と受信者が同一の鍵を共有する必要がある。

③ 公開鍵暗号方式による暗号通信では、送信者が生成した公開鍵を用いてメッセージを暗号化したうえで送信し、受信者は秘密鍵を用いて復号する。

④ デジタル署名では、送信者が生成した秘密鍵を用いてメッセージに対するダイジェストを暗号化したうえで送信し、受信者は公開鍵を用いて復号する。

⑤ デジタル署名により、メッセージが改ざんされていないこととダイジェストを生成した人が確かに署名者であることを確認できるが、メッセージの機密性は確保できない。

正解と解説

【正解③】

公開鍵暗号方式では、受信者が公開鍵と秘密鍵を生成し、公開鍵を公開します。

暗号方式には、共通鍵暗号方式と公開鍵暗号方式の2種類があります。

①共通鍵暗号方式

– 暗号化(送信側)と複合(受信側)が同じ鍵を使用する。

– 通信接続先ごとに共通鍵を生成する必要があり、鍵交換を盗聴されずに行う必要がある。

②公開鍵暗号方式

– 暗号化に使用する鍵を公開鍵、復号に使用する鍵を秘密鍵と呼ぶ。

1. 受信者 : 公開鍵と秘密鍵を生成する

2.受信者 : 公開鍵だけを送信側の暗号鍵として公開

3. 送信者 : 公開鍵を使用して暗号化

4. 受信者 : 暗号化されたデータを秘密鍵で復号