I-1-25 システム安全工学手

次のA~D のシステム安全工学手法と、その特徴の説明である(ア)~(エ)の組合せとして、最も適切なものはどれか。

A:VTA

B:FTA

C:FMEA

D:ETA

(ア)作業がすべて通常どおりに進行していれば事故は起こらないとの考えの下で、通常から逸脱した操作や判断、その結果としての状態を時間軸に沿って分析する。

(イ)頂上事象の発生に必要な条件と要因の因果関係を明らかにし、それをツリー状に展開して表現する。

(ウ)初期事象がいろいろな経路をたどり、最終的にどのような事象にまで進展するのかを明らかにする。

(エ)システムの構成要素ごとに固有の故障モードを同定し、それらの故障モードが発生したときのシステムに及ぼす影響を分析する。

| A | B | C | D | |

|---|---|---|---|---|

| ① | エ | イ | ア | ウ |

| ② | エ | ウ | ア | イ |

| ③ | ウ | ア | イ | エ |

| ④ | ア | イ | エ | ウ |

| ⑤ | ア | ウ | エ | イ |

正解と解説

【正解④】

それぞれのキーワードは次の通りです。

- VTA: ヒューマンエラー解析。「作業がすべて通常どおりに進行していれば事故は起こらない」

- FTA:頂上事象から原因

- FMEA:固有の故障モード

- ETA:初期事象から影響、結果

I-1-26 労働者派遣事業と請負により行われる事業

労働者派遣事業と請負により行われる事業について、その区分や労働安全に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 労働者派遣事業と請負により行われる事業とでは、労働者の安全衛生の確保に関して、雇用主、派遣先事業主、注文主が負うべき責任が異なる。

② 元方事業者は、関係請負人に対して労働安全衛生法に基づく必要な指導を行うが、関係請負人の労働者へは指導してはならない。

③ 総括安全衛生管理者の選任に係る事業場の規模を算定するための労働者数に関して、派遣労働者は、派遣先あるいは派遣元のいずれか一方の事業者において算入される。

④ 派遣先事業者は、雇入れ時の安全衛生教育、一般健康診断の実施等の労働安全衛生法上の措置を講じなければならない。

⑤ 派遣元事業者は、派遣労働者が派遣先において一定の危険又は有害な業務に従事するときは、当該派遣労働者に対し、必要な特別教育を行わなければならない。

正解と解説

【正解①】

元方事業者:事業の仕事の一部を請負人に請け負わせている事業者のこと。

関係請負人:元方事業者から仕事を請け負っている請負人のこと

- 安全管理者の選任と、安全委員会の設置の義務は、「派遣先」のみに課せれる

→派遣労働者は、派遣先事業者にのみ算入される - 総括安全衛生管理者・衛生管理者・産業医・衛生委員会、安全衛生推進者は、「派遣先」「派遣元」双方に課される

→派遣労働者は、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に算入される

②:元方事業者は、関係請負人の労働者の指導をおこなう (労働安全衛生法第29条第1項)

③:派遣元事業者及び派遣先事業者の双方の労働者の数に含める。

④:雇い入れ時の安全衛生教育、一般健康診断、ストレスチェックなどは、派遣元事業者の責務です。

⑤:特別教育は、派遣先事業者の責務です。

I-1-27 技術の安全

技術の安全に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 定格出力が80w を超える産業用ロボットにおいては、労働安全衛生法で定められた危険性等の調査に基づく措置を実施し、危険のおそれが無くなったと評価できるときは、人との協働作業が可能である 。

② 患者と一体となって運動する機能回復ロボッ卜の安全性については、国際標準が発行されたことから、我が国の先端医療技術の国際市場への導入促進が期待されている。

③ AI によって多くの社会システムが自動化され安全性が向上する一方で、新たなりスクも生じることから、社会はAI のベネフィットとリスクのバランスに留意する必要がある。

④ 遠隔型自動運転システムの公道実証実験において、一定の基準を満たす場合には、1 名の遠隔監視・操作者が複数台の実験車両を走行させることができる 。

⑤ IoT 機器では、サイバー攻撃を受けた場合にその影響が当該機器にとどまるため、他の関連するIoTシステムやIoT サービスへの波及を回避できる。

正解と解説

【正解⑤】

IoT機器はネットワークに接続されているため、その機器のみにはとどまらず、接続されている機器にまで影響は波及します。

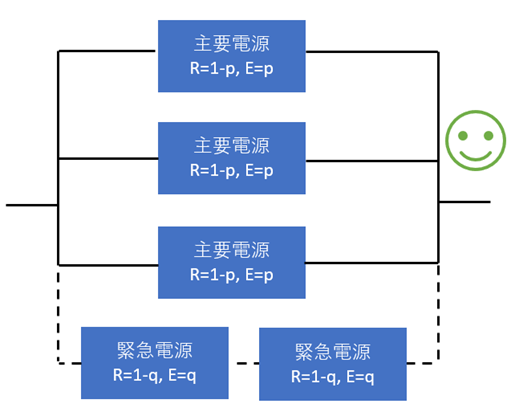

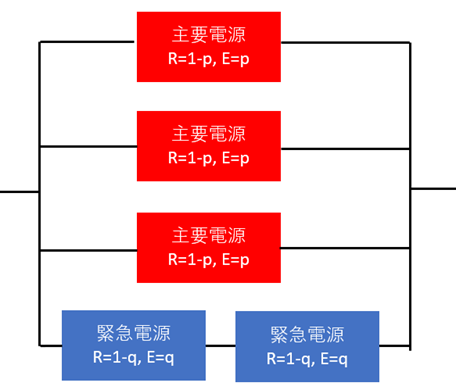

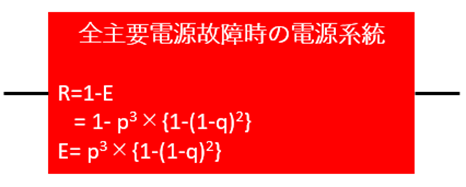

I-1-28 信頼性

ある地域では、主要な電源が三系統あり、そのいずれかが稼働していれば停電を免れることがで

きる。また、それとは別に、予備の緊急電源が2 台準備されており、主要電源が三系統すべて稼働を

止めた場合であっても、その際に起動要求を受ける緊急電源が2 台とも稼働すれば停電を避けられ

る。主要電源の1 つが稼働を止める確率はそれぞれp であり、緊急電源1 つ当たりの起動要求時の故

障確率はいずれもq である。それぞれの電源の稼働停止や故障などの事象は互いに独立であるとする

とき、この地域で停電が発生する確率は、 次のうちどれか。

① p3q2

② p3(1-q)2

③ (1-p)3q2

④ p3{1-(1-q)2}

⑤ {1-(1-p)3}q2

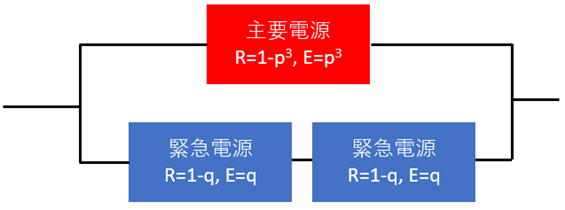

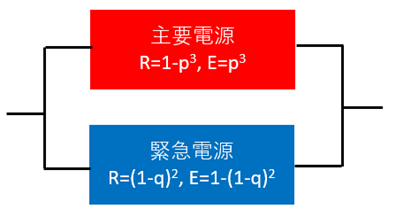

正解と解説

【正解④】

正常時のシステムはこのように表すことができます。

正常時は、緊急電源の存在はシステムの信頼度や故障率に関与しません。

主要電源すべてが故障すると、緊急電源が動作します。

I -1 -29 リスクコミュニケーション

リスクコミュニケーションに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

①地城社会において一般市民とともに潜在的な問願を掘り起こしてリスクのより適切なマネジメントにつなげていくことは、リスクコミュニケーションの目的の1 つである。

②津波防災教育として、想定されている水域への思い込みなどが避難行動の障害とならないように、津波対処への主体的な姿勢を身につけることを促すことは、リスクコミケーションの取組の1 つである。

③リスクコミュニケーションは、ステークホルダー間の異なる意見や価値観を一致させ、1 つの結論を導き出すことを可能にするための手段と考えられる。

④技術士などの専門家が、難解な専用語を避け、データの意味や不確実性の程度、蓋然性の高いシナリオなどを伝える努力をすることは、リスクコミュニケーションの一環である。

⑤技術士などの専門家が媒介機能を担う場合、特定のステークホルダーの利害によらない科学的な根拠に基づいた独立性のある発信をすることが求められている。

正解と解説

【正解③】

リスクコミュニケーションとは、リスク分析の全過程において、リスク評価者、リスク管理者、消費者、事業者、研究者、その他の関係者の間で、情報および意見を相互に交換することです。

よって③の「異なる意見や価値観を一致させ、1 つの結論を導き出すことを可能にするための手段」は誤りです。

I-1-30 リスク認知におけるバイアスの種類

リスク認知におけるバイアスの種類とその説明である(ア)~(オ)の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(ア) 極めてまれにしか起きないが被害規模が巨大な事象に対して、 そのリスクを過大視する傾向のことである。

(イ) ある範囲内であれば、異常な兆候があっても正常なものとみなしてしまう傾向のことである。

(ウ) 経験が豊富であることで、異常な兆候を過小に評価してしまう傾向のことである。

(エ) 経験したことのない事象について、そのリスクを過大若しくは過少に評価してしまい、合理的な判断ができない傾向のことである。

(オ) 異常事態をより明るい側面から見ようとする傾向のことである。

| カタストロフィーバイアス | バージンバイアス | 正常性バイアス | 楽観主義バイアス | ベテランバイアス | |

|---|---|---|---|---|---|

| ① | ア | ウ | イ | オ | エ |

| ② | ウ | オ | イ | エ | ア |

| ③ | オ | ア | イ | ウ | エ |

| ④ | オ | ア | エ | ウ | イ |

| ⑤ | ア | エ | イ | オ | ウ |

正解と解説

【正解⑤】

リスク認知におけるバイアスの種類を答える問題は、たびたび出題されます。

I-1-31 安全文化の考え方

安全文化という考え方についての次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

①安全文化という考えは、チェルノブイリ原発事故の原因調査をきっかけとして生まれたものであり、当時の原子力安全の考え方や意識そのものへの問題提起であった。

②組織においては、自己のエラーやミスを自ら報告することは難しいので、厳格な検査や監査による他者の指摘を重視する雰囲気を熟成する必要がある。

③組織においては、緊急時にトップの判断が常に正しいとは限らないので、一時的に専門家に権限委譲するといった柔軟性も必要である。

④粗織においては、改善すべきことを正しく認識し、改華を実行していくための意思と能力を持つ必要がある。

⑤組織においては、 公正さを保つため、 許容できる行動と許容できない行動を繰引きし、皆が合意する必要がある。

正解と解説

【正解②】

「厳格な検査や監査による他者の指摘を重視する」が誤りです。個人的なエラーやヒヤリハット事例、組織にとって望ましくないと思われる情報等を懸念なく報告できる雰囲気が職場づくりの醸成が望まれます。

I-1-32 長期使用製品安全点検制度

平成19 年2 月の小型ガス湯沸器に係る死亡事故等を背景として、消費生活用製品安全法に基づく長期使用製品安全点検制度が設けられた。本制度は、「特定保守製品(9 品目が定められている。)を購入した所有者が所有者登録することで、メーカー等からの点検時期の通知によって点検を受け、経年劣化による製品事故を未然に防止するための制度である。次の機器(ただし、家庭用として一般に市販されているものとする。)のうち、「特定保守製品」として最も適切なものはどれか。

①ビルトイン式の電気食器洗機

②ガスで沸かした温水を利用するタイプの浴室用乾燥機

③屋外式のガス用瞬間湯沸器

④屋内空気を使って燃焼する開放式の石油温風暖房機

⑤スチーム式の加湿器

正解と解説

【正解①】

特定保守製品は、社会的に許容できない程度の事故率である1ppmを基準として、これを超える以下の製品9品目が指定されました。

①屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用)、②屋内式ガス瞬間湯沸器(LPガス用)、③石油給湯機、④屋内式ガスふろがま(都市ガス用)、⑤屋内式ガスふろがま(LPガス用)、⑥石油ふろがま、⑦ビルトイン式電気食器洗機、⑧密閉燃焼式石油温風暖房機、⑨浴室用電気乾燥機

2021年の改正によって、③石油給湯機と⑥石油ふろがまが除外され、7品目が対象です。