I-1-1 投資評価手法

政府や自治体等の政策評価や企業等の投資評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- 費用便益分析は、政策等の外部経済及び外部不経済を対象として定量的に評価する手法の総称である。

- 費用効用分析では、政策等による効果はすべて効用関数によって貨幣価値に換算される。

- アウトカム指標は、アウトプット指標を貨幣価値に換算したものである。

- 2 つの投資案があるとき、それらの内部収益率の大小関係と正味現在価値の大小関係は常に一致する。

- 回収期間法による投資案の評価では、投資回収後のキャッシュ・フローは考慮されない。

正解と解説

【正解⑤】

- 費用便益分析は外部経済だけでなく、内部経済も対象とします。「外部経済」とは、ある経済活動が市場を通さないところで第三者に良い影響を与えることを意味しており、「正の外部性」とも呼ばれる。 反対に「外部不経済」は、その経済活動が第三者に対して悪影響を及ぼす場合を指し、「負の経済性」ともいう。

【内部経済と外部経済の違い】

内部経済:個々の企業の資金調達能力、経営能力、組織の効率性など、その企業内部の固有の特性から生ずる利得のこと

外部経済:個々の企業の外部の状況、つまり産業全体あるいは国民経済全体の発達などによってもたらされる利得のこと

- 政策効果などを貨幣価値に換算するのは費用便益分析です。

- アウトカム指標はアウトプット(活動)による成果をあらわす指標で、貨幣価値換算したものではありません。

- 内部収益率と正味現在価値の大小に相関関係はありません。

I-1-2 PFI法

我が国における、いわゆるPFI (Private Finance Initiative) 法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)に基づく事業(以下「PFI 事業」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① PFI 事業におけるVFM(バリュー・フォー・マネー)とは、事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値のことである。

② BTO 方式とは、民間事業者が施設を整備し、施設を所有したままサービスの提供を行い、そのサービスに対して公共主体が民間事業者に対価を支払う方式のことである。

③ BOT 方式では、施設完成直後に、施設の所有権が民間事業者から公共主体に移転される。

④ コンセッション方式では、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権が民間事業者に設定される。

⑤ 内閣府の調査によれば、実施方針が公表されたPFI 事業の単年度ごとの件数は、ここ数年減少傾向にある。

正解と解説

【正解④】

①VFM (Value for Money)は、支払い(Money)に対して最も価値の高いサービス(Value)を供給するという考え方です。従来の方式と比べてPFIの方が総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合で、次の式で定義されています。

VFM = (従来の公共事業のLCC – PFIのLCC) ÷ (従来の公共事業のLCC) x 100

②③BOT 方式とBTO方式が逆です。B はBuild、O はOperate、T はTrade です。

・BTO(Build Transfer and Operate)方式

民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式。

・BOT(Build Operate and Transfer)方式

民間事業者が施設を建設し、維持管理及び運営し、事業終了後に公共に施設所有権を移転する方式。

・BOO(Build Operate and Own)方式

民間事業者が施設を建設し、維持管理及び運営をするが、公共への所有権移転は行わない方式。

・RO(Rehabilitate Operate)方式

民間事業者が自ら資金を調達し、既存の施設を改修・補修し、管理・運営を行う方式。

⑤平成27年から令和元年までは増加し、令和2年は減少、令和3年は横ばい。

I-1-3 品質管理の統計的手法

品質管理の統計的手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 管理図の管理限界は、製品の規格が定められている場合、規格値に設定すべきである。

② 工程能力指数の値は、品質特性の測定値のばらつきが小さいほど大きい。

③ 工程能力指数の値から工程能力は十分であると判定できる場合に、検査の簡略化が行われることがある。

④ 抜取検査は、合格ロットの中にある程度の不適合品の混入があることを許容できる場合に用いる。

⑤ 抜取検査を行う場合に満たすべき条件の1 つは、ロットからサンプルをランダムに抜き取ることができることである。

正解と解説

【正解①】

管理図では、規格値を中心に幅を持った数値で品質を管理します。±3σが使われることが多いです。

I-1-4 スケジュール短縮

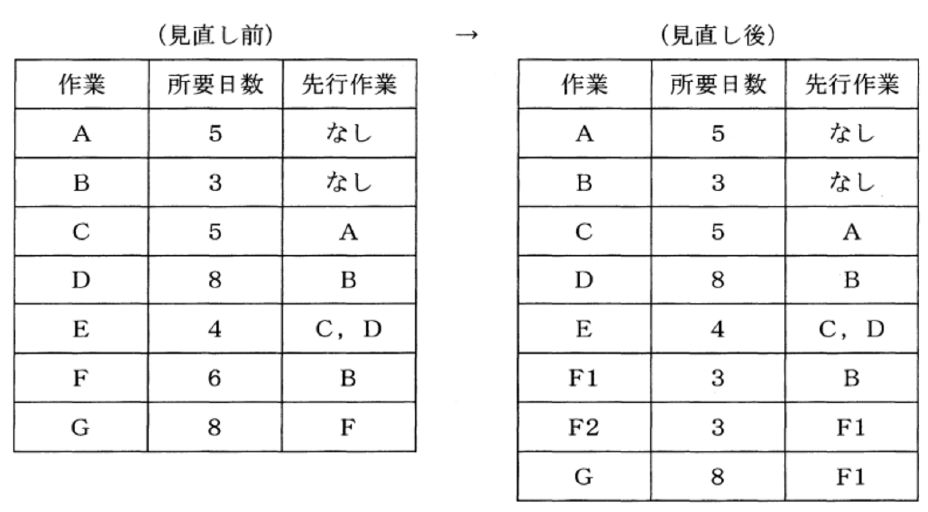

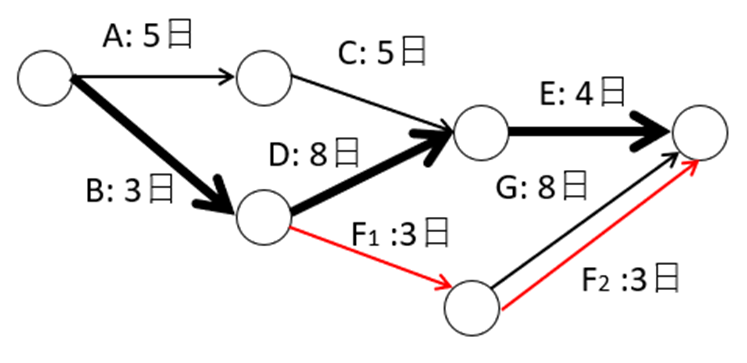

作業A~G で構成されるプロジェクトがあり、各作業の所要日数と先行作業(その作業を開始する

前に完了しているべき作業)が下の左表のように与えられている。作業A とB は同時に開始するもの

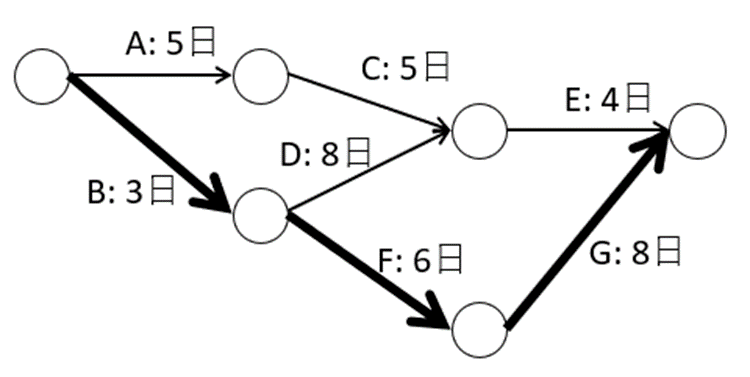

とする。ここで、プロジェクトの最短所要日数を短縮するために作業の見直しを行い、右表のように、

作業F を前半部分のF1 と後半部分のF2 に分割し、作業G をF1 の完了後に開始できるように変更す

ることを考える。この変更によるプロジェクトの最短所要日数の短縮日数として最も適切なものはど

れか。

① 0 日(短縮されない)

② 1 日

③ 2 日

④ 3 日

⑤ 4 日

正解と解説

【正解③】

見直し前には、次の3経路が存在します。クリティカルパスを太字で表します。

- ACE 14日

- BDE 15日

- BFG 17日

見直し後は、次の4経路が存在します。クリティカルパスを太字で表します。

- ACE 14日

- BDE 15日

- BF1G 14日

- BF1F2 9日

経路短縮日数は17日-15日 = 2日と求まります。

I-1-5 サプライチェーンマネジメントと生産方式

サプライチェーンマネジメントと生産方式に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① サプライチェーンマネジメントにおいて、管理の対象となるのは、原材料・資材の供給から生産、流通、販売に至るまでのものであり、サービスは含まない。

② 顧客からの受注後に、完成在庫から出荷するのか、あるいは組み立てて出荷するのか、設計をして生産するのかなどによって、サプライチェーンマネジメントの形態は変わる。

③ 制約条件の理論(TOC) によれば、システムを構成する工程のうち、制約条件となっている工程以外のすべての工程の能力を高めることにより、システム全体のパフォーマンス向上を目指すことができる。

④ プル型生産方式では、需要予測に基づいて生産計画をたて、原材料・部品の購買や製品の生産を行う。

⑤ ジャストインタイム(JIT) 生産を実現するためのかんばん方式では、部品容器から外された「生産指示かんばん」を用いて、部品品目の運搬が指示される。

正解と解説

【正解②】

① SCMはサービスも含んで管理します。

③ 制約条件となっている工程の生産能力を高めることで、全体パフォーマンスを向上させます。「制約条件となっている工程以外の」という箇所が誤りです。

④ 説明文は、「プッシュ型生産方式」です。「プル型生産方式」は誤りです。

⑤ 引き取りかんばんを使用して運搬指示がなされます。

I-1-6 利益計画

あるメーカーの製品X について、次年度の利益計画の設定に関する次の資料がある。

[資料]

a. 販売価格 30,000 円/個

b. 販売量 800 個

c. 変動費 10,000 円/個

d. 固定費 10,000,000 円

この条件下での損益分岐点の分析に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、期首・期末の仕掛品及び製品在庫はゼロであるものとし、次の各記述で取り上げた事項以外については、[資料] a~d に示された内容に変化はないものとする。また、割合を示す数値は有効数字3 桁とする。

① 変動費を5%削減したときの売上高は22,800,000 円となる。

② 固定費を1,000,000 円増加させたときの限界利益は5,000,000 円となる。

③ 販売価格を8%値下げし、販売量が20%増加したときの営業利益は8,496,000 円となる。

④ 予想売上高の83.3%が損益分岐点売上高となる。

⑤ 限界利益率は66.7%となる。

正解と解説

【正解⑤】

① 変動費が減ると、そのぶん利益が増えます。固定費と売上高は変わりません。

よって、計算をしなくても誤りだと判断できます。

ちなみに、22,800,000 円は、売上高 24,000,000円(=3万円 x 800個) x 0.95の計算結果です。

②固定費が増えると、そのぶん営業利益が減ります。変動費と売上高は変わりません。

限界利益は固定費と営業利益の和で定義されます。

つまり、固定費が変動しても、そのぶん利益が変動するため限界利益は変わりません。

よって、計算をしなくても誤りだと判断できます。

③8%値下げした販売価格 : 30 000 × 0.92 = 27,600円

20%増加した販売量 : 800 × 1.2 = 960個

営業利益 = 販売価格 × 販売量 – 変動費 × 販売量 – 固定費

= 27 600 × 960 – 10 000-× 960 – 10 000 000

= 6,896,000 円

よって、営業利益は8,496,000 円は誤り。

④損益分岐点は、売上高と費用が等しくなる売上高または販売量を指します。

問題を解くために、この等式から個数を求めます。まず、販売個数を求めます。

販売個数 = 固定費 ÷ (単価 – 変動費)

= 10 000 000 ÷ (30 000 – 10 000)

= 500 個

この時の売上高は、

売上高 =販売 個数 × 単価

=500 × 30000

=15 000 000 円

売上高÷予想売上高=15 000 000 ÷ 24 000 000

=0.625 (62.5 %)

よって、「予想売上高の83.3%が損益分岐点売上高」は誤り。

⑤ 限界利益率は売上額に対する限界利益の割合のことです。

限界利益=売上高 – 変動費

= 800 x 30 000 – 800 x 10 000

= 16 000 000 円

限界利益率= 16 000 000 ÷ 24 000 000

= 0.667 (66.7 %)

と求まります。よって、「限界利益率は66.7%」は正しい。

I-1-7 財務諸表

財務諸表に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、キャッシュ・フロー計算書は間接法によるものとする。

① 貸借対照表において、流動負債に対する流動資産の割合が大きいほど、短期的な資金繰りは安全である。

② 損益計算書において、売上高に対する売上総利益の割合が大きいほど、製品やサービスの全体としての付加価値が高い。

③ 営業活動によるキャッシュ・フローの計算では、売上債権の増加にはキャッシュのプラスの調整を行い、仕入債務の増加にはキャッシュのマイナスの調整を行う。

④ フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加えたものである。

⑤ キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期末残高は、通常、貸借対照表における現金及び預金と同じ程度の金額となる。

正解と解説

【正解③】

売上債権は売掛金、仕入債務は買掛金のことです。売掛金の増加と買掛金の増加にはキャッシュの増減を伴いません。売上が増加すると売掛金は増加し、仕入が増加すると買掛金は増加します。キャッシュによって、増加した売掛金と買掛金を相殺して減少させます。その際の記述は、次のようになります。

“売掛金の減少はキャッシュが増加し、買掛金の減少はキャッシュが減少します。”

I-1-8 生産活動又はサービス提供活動における設備管理

生産活動又はサービス提供活動における設備管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 設備のライフサイクルコストには、設備の開発や取得のための初期投資コストと運転・保全の費用は含まれ、他方、設備の廃却費は含まれない。

② 一般に、設備保全活動に必要な保全費には、設備の新増設、更新、改造などの固定資産に繰り入れるべき支出は含まれない。

③ 設備修理期間中の設備休止に伴う機会損失費は、活動基準原価計算により得られる費用として算出することができる。

④ 生産自動化など計画中の設備投資案の経済計算には、価値分析や原価企画などの方法があり、設備投資案の評価・比較に用いられる。

⑤ 劣化を理由として現在使用中の設備を取り替える場合、絶対的劣化による取替を「設備更新」といい、相対的劣化による取替を「設備取替」という。

正解と解説

【正解②】

①廃却費もLCCに含まれます。

③活動基準原価計算は間接費の配賦に使います。機会損失費とは無関係です。

④価値分析(Value Analysis)は、使用する材料の特性・機能、加工技術及び設計方法などを分析・検討することにより、コスト低減を図る活動です。現在の生産計画への影響を最小限に抑え、大掛かりな変更なしにコストを下げるという点がポイントです。

原価企画は、新製品を市場に導入するに際して、商品構想、製品企画、開発・設計といった初期フェーズにおいて目標利益(目標利益=目標価格-許容原価)を確保してしまおうとする原価作り込み活動です。

⑤絶対的劣化は老朽化、相対的劣化は旧式化、陳腐化を意味します。相対的劣化は、「当初の機能・性能は保持しているが、新しく求められる機能・性能は保持していないという状況」です。