I-1-1 プロジェクト投資比較

単年度で終結する3つのプロジェクトA,B,Cがある。各プロジェクトでは,投資額に応じてそこから得られる利益額が下表のように与えられている。各プロジェクトへの最大投資額はプロジェクトAでは4,000万円,プロジェクトB,及びプロジェクトCではそれぞれ2,000万円である。投資は,各プロジェクトに対し1,000万円を1単位として全体で4単位まで可能である。各プロジェクトに何単位ずつ投資すると,得られる利益額の和が最大となるのかを検討している。利益額の和が最大となる各プロジェクトへの投資方策におけるプロジェクトAへの投資額として,次のうち最も適切なものはどれか。

| 投資額 | プロジェクトA | プロジェクトB | プロジェクトC |

|---|---|---|---|

| 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1,000 | 200 | 150 | 160 |

| 2,000 | 320 | 220 | 290 |

| 3,000 | 420 | – | – |

| 4,000 | 510 | – | – |

① 0単位(0円)

② 1単位(1,000万円)

③ 2単位(2,000万円)

④ 3単位(3,000万円)

⑤ 4単位(4,000万円)

解答と解説

【正解②】

考えられる組み合わせは全部で9通りあり、下表の②-1の組み合わせが最も合計利益が多くなる。

| プロジェクト A | プロジェクト B | プロジェクト C | 合計利益 | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 0単位 利益0 | 2単位 利益220 | 2単位 利益290 | 510 |

| ②-1 | 1単位 利益200 | 1単位 利益150 | 2単位 利益290 | 640 |

| ②-2 | 1単位 利益200 | 2単位 利益220 | 1単位 利益160 | 580 |

| ③-1 | 2単位 利益320 | 1単位 利益150 | 1単位 利益160 | 630 |

| ③-2 | 2単位 利益320 | 2単位 利益220 | 0単位 利益0 | 540 |

| ③-3 | 2単位 利益320 | 0単位 利益0 | 2単位 利益290 | 610 |

| ④-1 | 3単位 利益420 | 1単位 利益150 | 0単位 利益0 | 570 |

| ④-2 | 3単位 利益420 | 0単位 利益0 | 1単位 利益160 | 580 |

| ⑤ | 4単位 利益510 | 0単位 利益0 | 0単位 利益0 | 510 |

I-1-2 損益分岐点分析

損益分岐点分析を行うため,数のような横軸に販売量,縦軸に金額(売上高及び費用)をとったグラフを用いる。このグラフを用いた分析に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,総費用の固定費と変動費から構成され,固定費をF,販売量をx,販売量1個あたりの変動費をv,1個当たりの販売価格をpとし,p>vであるとする。また,全ての金額は0よりも大きいものとする。

① Fとpは変化せず,vが増加すると,損益分岐点の販売量は減少する。

② F,v及びpは変化せず,xが増加すると,利益が増加あるいは損失が減少する。

③ vとpは変化せず,Fが増加すると,損益分岐点の販売量は増加する。

④ Fとvは変化せず,pが減少すると,損益分岐点の販売量は増加する。

⑤ Fは変化せず,1個当たりの限界利益が減少すると,損益分岐点の販売量は増加する。

解答と解説

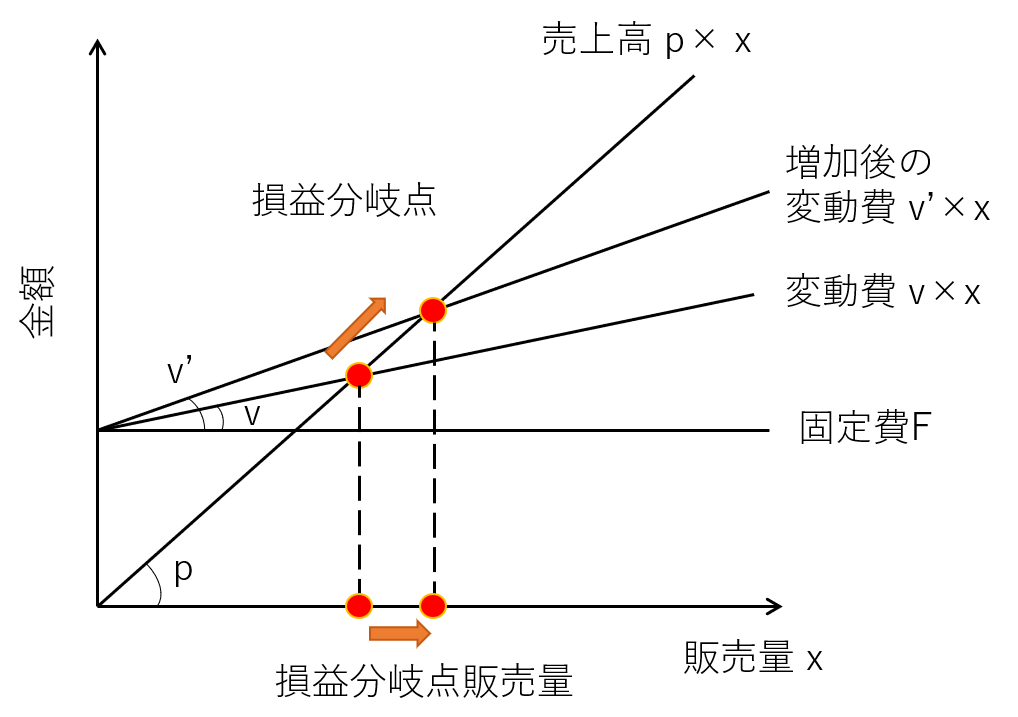

【正解①】

変動費vが増加すると、損益分岐点販売量は増加します。

概念図は下図のようになります。

I-1-3 設計管理に関する用語

設計管理に関する次の(A) ~(E)の用語と,それらの説明である(ア)~(オ)の組合せとして,最も適切なものはどれか。

(A)信頼性設計

(B)保全性設計

(C)デザインイン

(D)デザインレビュー

(E)フロントローディング

(ア)故障が発生した場合,その故障個所がすぐに検知でき,容易に修復できるように考慮した設計法。

(イ)対象物が,与えられた条件の下で,与えられた期間,故障せずに,要求とおりに遂行できるようにすることを目的とした設計技術。

(ウ)初期の工程のうちに試作や量産など後工程で発生しそうな問題の検討や改善などに前倒しで取組むことで,品質の向上や工期の短縮などを推進する手法。

(エ)部品の製造販売を行う業者が,完成品のメーカーに設計の協力をして共同開発を行い,その際に自社の部品をその新製品の組立てに使用するように働きかける活動。

(オ)対象物のライフサイクル全体にわたる既存又は新規に要求される設計活動に対する,文書化された計画的な審査。

| A | B | C | D | E | |

|---|---|---|---|---|---|

| ① | イ | ア | ウ | エ | オ |

| ② | イ | ア | エ | オ | ウ |

| ③ | イ | ア | エ | ウ | オ |

| ④ | ア | イ | ウ | オ | エ |

| ⑤ | ア | イ | オ | エ | ウ |

解答と解説

【正解②】

- (A)信頼性設計

(イ)対象物が,与えられた条件の下で,与えられた期間,故障せずに,要求とおりに遂行できるようにすることを目的とした設計技術。 - (B)保全性設計

(ア)故障が発生した場合,その故障個所がすぐに検知でき,容易に修復できるように考慮した設計法。 - (C)デザインイン

(エ)部品の製造販売を行う業者が,完成品のメーカーに設計の協力をして共同開発を行い,その際に自社の部品をその新製品の組立てに使用するように働きかける活動。 - (D)デザインレビュー

(オ)対象物のライフサイクル全体にわたる既存又は新規に要求される設計活動に対する,文書化された計画的な審査。 - (E)フロントローディング

(ウ)初期の工程のうちに試作や量産など後工程で発生しそうな問題の検討や改善などに前倒しで取組むことで,品質の向上や工期の短縮などを推進する手法。

I-1-4 品質管理に用いる図とグラフ

品質管理で用いられる図やグラフと,その用途の例の組合せとして,最も適切なものはどれか。

① パレート図:改善すべき事項の全体に及ぼす影響の確認,及び改善による効果の確認をする。

② 管理図:計量値データを統計的に解析して棒グラフで示し,平均値や中央値などの中心傾向,分布の形状を知る。

③ ヒストグラム:2つの特性の相関関係を見る。

④ 散布図:特定の結果に対する原因を定性的に分類・整理し,重要な原因を追究する。

⑤ 特性要因図:数値データに基づいて工程の異常を発見し,安定状態を維持する。

解答と解説

【正解①】

QC7つ道具に関する問題です。

②ヒストグラムの説明

③散布図の説明

④特性要因図の説明

⑤管理図の説明

I-1-5 設備総合効率

ある工場では,設備管理に関する次の取組を行った。このうち,設備総合効率の値を高めた取組として,最も不適切なものはどれか。

① 設備の予防保全の活動を見直すことによって,設備の停止時間を減らした。

② 設備の段取作業の省人化によって,段取作業における製造原価を減らした。

③ 設備の作業速度低下の発生を減らすことによって,稼働時間内の加工数量を増やした。

④ 設備の改良保全の活動を見直すことによって,不適合品の発生数を減らした。

⑤ 設備の事後保全の活動を見直すことによって,設備故障から復旧までの時間を減らした。

解答と解説

【正解②】

設備総合効率(OEE、英語:overall equipment efficiency)は、生産管理の分野で設備の効率や生産性を評価するために用いられる指標で、稼働率、性能、品質から算出します。設備がどの程度効率よく使われているかを測定する指標です。

OEEを低下させる7台設備ロスとして、「故障」、「段取り・調整」、「工具交換」、「立ち上がり」、「空運転」、「チョコ停」、「不良・手直し」があります。

②の省人化は、稼働率、性能、品質の改善につながらないため誤りです。

I-1-6 リードタイム

各作業を早く終えて,次の作業者に引き渡すことは,作業効率を高めるために重要である。ある作業者が,下表に示された5つの作業をこれから1つずつ順に実施しなければならないとき,5つの作業のリードタイムの平均値が最小となる作業の実施順序の記述として,次のうち最も適切なものはどれか。ただし,最初に着手した作業の開始時刻を起点とし,起点となる時刻から,各作業が完了する時刻までのそれぞれの時間を各作業のリードタイムとする。

作業名 所要時間

A 4

B 8

C 2

D 10

E 6

① A→B→C→D→E の順で作業を実施した場合に最小となる。

② C→A→E→B→D の順で作業を実施した場合に最小となる。

③ D→B→E→A→C の順で作業を実施した場合に最小となる。

④ C→B→D→E→A の順で作業を実施した場合に最小となる。

⑤ 作業をどのような順序で実施しても,変わらない。

解答と解説

【正解②】

平均リードタイムを最小にする手順は、所要時間が短い作業から実施

することです。

よって、計算することなしに②が正解だとわかります。

I-1-7 ECRSの原則

業務改善を実施するうえでの視点を示したECRSの原則を用いた改善活動の説明として,次のうち最も不適切なものはどれか。

① 作業のスケジュールを見直すことによって,作業の順序の変更をする。

② 工程分析を行った結果を活用し,一部の工程をなくす。

③ 完成品の利用調査に基づき,完成品の検査合格の許容範囲を狭める。

④ 作業者の動作分析を行うことによって,動作方法を単純化する。

⑤ 各工程の作業を見直し,別々であった工程を1つの工程にする。

解答と解説

【正解③】

①Rearrangeの説明

②Eliminateの説明

④Simplifyの説明

⑤Combineの説明

I-1-8 現品管理活動

現品管理の活動として,次の記述のうち最も不適切なものはどれか。

① ICタグを活用して,ものの動きと情報を関連付けた管理を行う。

② コンビニエンスストアにおいて,販売する食料品の賞味期限の確認を行う。

③ 現品票を用いて,仕掛品の紛失を防止する。

④ バーコードを活用して,販売時点情報を把握する。

⑤ バスタブカーブの図を活用して,需要予測を行う。

解答と解説

【正解⑤】

バスタブ曲線(故障率曲線)とは、時間が経過することによって起こる機械や装置の故障の割合の変化を表したグラフのうち、その形が浴槽の形に似ている曲線を指します。時間の経過に沿って、「初期故障期」「偶発故障期」「摩耗故障期」の3つに分けられます。

需要予測を行うものではないため誤り。