I-1-33 温室効果ガス

温室効果ガスに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。なお,温室効果ガスにはCO2のほか,メタン,一酸化二窒素,ハイドロフルオロカーボン類等があり,以下において,温室効果ガスの排出量はCO2換算値によるものとする。

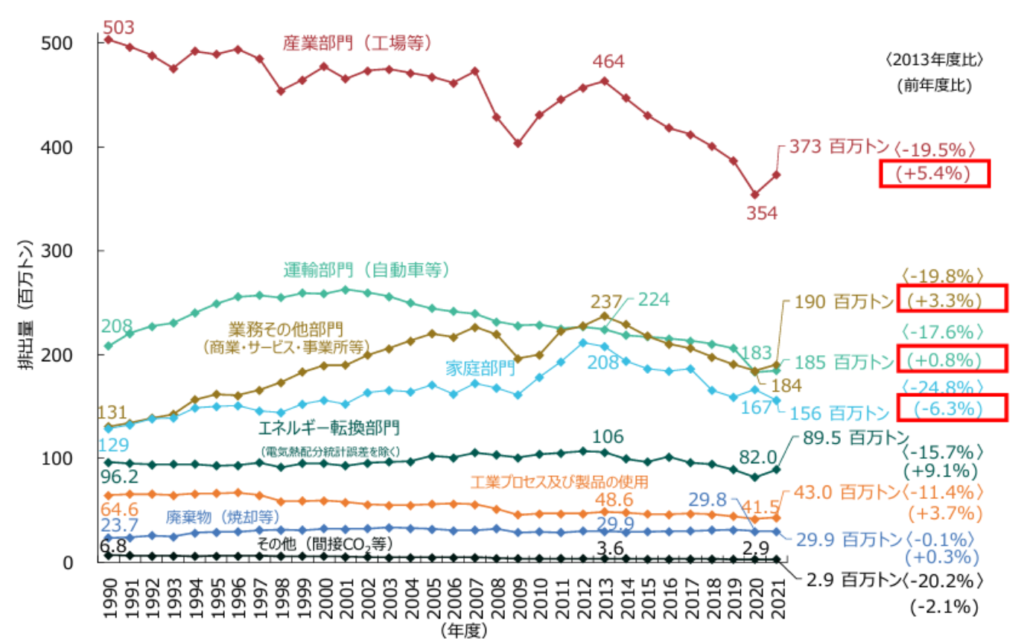

① 我が国が排出する温室効果ガスの内訳を2020年度で見ると,CO2が全体の排出量の約5割となっている。

② 我が国の温室効果ガス総排出量は,2013年度以降増加傾向にある。

③ 我が国においては,発電及び熱発生に伴うエネルギー起源CO2排出量を,その消費量に応じて各部門に配分した値を見ると,2020年度では家庭部門からの排出量が産業部門からの排出量を上回っている。

④ 我が国においては,ハイドロフルオロカーボン類の排出量は,ここ十数年,増加傾向にある。

⑤ 2019年における世界のエネルギー起源CO2の国別排出量において,米国は第1位となっている。

解答と解説

【正解④】

①CO2が全体の排出量の約9割を占めています。

②「増加傾向にある」は誤りです。正しくは「減少傾向にある」です。

③産業部門からの排出量が家庭部門のからの排出量を上回っています。

⑤米国は第2位で、14.1%を占めています。第1位は29.4%を占めている中国です。

I-1-34 第6次エネルギー基本計画

令和3年10月に開議決定された第6次エネルギー基本計画に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 第6次エネルギー基本計画は,2050年カーボンニュートラルに向けた長期展望と,それを踏まえた2030年に向けた政策対応により構成され,今後のエネルギー政策の進むべき道筋を示すものである。

② エネルギー政策を進めるうえの大原則としてのS+3Eの視点の重要性は従来と変わりはないが,サプライチェーン全体を俯瞰した安定供給の確保の重要性という新たな視点も必要であるとされている。

③ 再生可能エネルギーは,S+3Eを大前提に,その主力電源化を徹底し,再生可能エネルギーに最優先の原則で取組み,国民負担の抑制と地域との共生を図りながら最大限の導入を促すとされている。

④ 化石エネルギーについては,合成燃料・合成メタンなどの脱炭素化の鍵を握る技術を確立し,コストを低減することを目指しながら活用していくとされている。

⑤ 原子力発電は,長期的なエネルギー需給構造の安定性に寄与する重要なベースロード電源と位置付けるが,2030年度における電源構成では,安全性をすべてに優先させることから,6%程度を見込むとされている。

解答と解説

【正解⑤】

「6%程度」は誤りです。正しくは、20~22 %程度を見込んでいます。

I-1-35 ラムサール条約

いわゆるラムサール条約に関する次の記述のち,最も不適切なものはどれか。なお,以下において,条約湿地はラムサール条約の登録後に掲げられている湿地を指す。

① ラムサール条約では,国際的に重要な湿地を保全することを目的としており,条約湿地については,その利用を抑制することが求められている。

② ラムサール条約では,生態学,植物学,動物学,湖沼学などの面で国際的に重要な湿地を登録の対象としており,天然の湖沼のほか,人工のものや一時的なものも対象となる。

③ ラムサール条約では,いずれの締約国も,既に登録されている湿地の区域を緊急な国家的利益のために廃止し若しくは縮小する権利を有している。

④ 我が国では,湿地を条約湿地として登録するに当たり,自然公園法,鳥保保護管理法などの法律によって,将来にわたり自然環境の保全が図られることを条件の1つとしている。

⑤ ラムサール条約では,各締約国には,条約湿地であるか否かを問わず,領域内の湿地に自然保護区を設けることにより湿地及び水鳥の保全を促進し,自然保護区の監視を行うことが求められている。

解答と解説

【正解①】

「利用を抑制することが求められている。」は誤りです。正しくは、「賢明な利用が求められている。」です。

ラムサール条約では、地域の人々の生業や生活とバランスのとれた保全を進めるために、湿地の「賢明な利用(Wise Use:ワイズユース)」を提唱しています。「賢明な利用」とは、湿地の生態系を維持しつつそこから得られる恵みを持続的に活用することです。

I-1-36 プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① この法律が制定された背景として,海洋プラスチックごみ問題や諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として,国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっていることが挙げられる。

② 事業者の責務として,プラスチック使用製品廃棄物及びプラスチック副産物を分別して排出するとともに,その再資源化等を行うよう努めなければならないことが,規定されている。

③ 国の責務として,プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならないことが,規定されている。

④ 都道府県の責務として,その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物を排出する者が遵守すべき分別の基準を策定するよう努めなければならないことが,規定されている。

⑤ 市町村の責務として,その区域内におけるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化に必要な措置を講ずるよう努めなければならないことが,規定されている。

解答と解説

【正解④】

「都道府県の責務」は誤りです。正しくは「市町村の責務」です。都道府県の責務は次の2点です。

- 都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるよう努めなければならない。

- 都道府県及び市町村は、国の施策に準じて、プラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

I-1-37 環境施策手段

環境政策手段に関する次の記述の,[ ]に入る用語の組合せとして,最も適切なものはどれか。

規制的手法のうち,[ ア ]は,定められた環境影響のレベルを確保することを求める方法であり,規制をどのような方法で達成するかは規制対象者に委ねられる。

経済的手法には,負担を求めることによって誘導する[ イ ]などと,助成を行うことで誘導する[ ウ ]などがある。

情報的手法は,環境保全活動に積極的な事業者や環境負荷の少ない製品などを選択できるように,環境情報の開示と提供を進める手法で,[ エ ]などがある。

手続き的手法は,各主体の意思決定過程に,環境配慮のための判断を行う手続きと環境配慮に際しての判断基準を組み込んでいく手法で,[ オ ]などがある。

| ア | イ | ウ | エ | オ | |

|---|---|---|---|---|---|

| ① | パフォーマンス規制 | 環境税 | 税制優遇 | SDS | PRTR制度 |

| ② | 行為規制 | 環境税 | 補助金 | 環境ラベル | PRTR制度 |

| ③ | パフォーマンス規制 | 課徴金 | 水源税 | PRTR制度 | 環境影響評価制度 |

| ④ | 行為規制 | 課徴金 | 税制優遇 | デポジット制度 | 環境影響評価制度 |

| ⑤ | パフォーマンス規制 | 低利融資 | 補助金 | 環境報告書 | 再生可能エネルギーの固定価格買取制度 |

解答と解説

【正解①】

行為規制とは、施設の立地や土地利用の規制のことを指します。

環境ラベルは、製品やサービスの環境情報を製品や包装ラベル、製品説明書、広告、広報等を通じて購入者に伝えるものです。

I-1-38 環境施策手法

環境政策で使われる用語と,その説明の組合せとして,次のうち最も不適切かものはどれか。

① カーボンプライシング:排出される炭素に価格を付け,炭素税や排出量取引制度等によって,排出削減に対する経済的インセンティブを創り出すこと

② クリーナープロダクション:材料・製品等を生産する過程において,従来の生産方法と比べ廃棄物等の不用物の発生をより少なくし,環境への負荷を低減させる生産方法

③ バックキャスティング:現状の社会構造や外部環境要因を前提として,将来の環境目標は明示せずに,環境対策をできるところから行う手法

④ エコブランディング:環境問題の解決を基本とした企業戦略で,プランドカを築くこと

⑤ エシカル消費:人・社会・地域・環境に配慮し,消費者各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり,課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うこと

解答と解説

【正解③】

バックキャスティングとは、最初に目標とする未来像を描き、次にその未来像を実現するための道筋を未来から現在へとさかのぼって記述するシナリオ作成の手法です。

I-1-39 環境アセスメント

環境影響評価法に基づく環境アセスメントに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,以下では,環境影響評価方法書を「方法書」,環境影響評価準備書を「準備書」,環境影響評価書を「評価書」とそれぞれ略記している。

① 風力発電所の設置の工事の事業は,出力の規模により,第一種事業の場合と第二種事業の場合がある。

② 環境影響評価法においては,第一種事業及び第二種事業のうち,第二種事業に対してスクリーニングの手続きが定められている。

③ 事業者は,方法書を作成したときは,対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し,方法書及びこれを要約した書類を送付しなければならない。

④ 対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事は,必要に応じ,事業者に対し,準備書について環境の保全の見地からの意見を書面により述べることができる。

⑤ 事業者は,評価書を作成した旨を公告し,縦覧に供するとともに,記載事項を周知させるための説明会を開催しなければならない。

解答と解説

【正解⑤】

評価書を作成した際に縦覧は必要ですが、住民への説明会の開催は必須ではありません。

I-1-40 TCFDを活用した経営戦略立案のススメ

気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)提言を踏まえて,環境省がその概要等をまとめた「TCFDを活用した経営戦略立案のススメ」(2022年3月)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。なお,ここでTCFD提言とは,TCFDが2017年6月に公表した最終報告の提言をいう。

① TCFD提言の要求項目は,「ガバナンス」,「戦略」,「リスク管理」,「指標と目標」の4つである。

② TCFD提言の「戦略」項目において,産業連関法によるインベントリ分析の実施が推奨されている。

③ TCFD提言では気候関連リスクを,低炭素経済への「移行」に関するリスクと,気候変動による「物理的」変化に関するリスクに大別している。

④ 気候関連リスクと機会を経営戦に反映するためには,経営陣を巻き込んだ体制が必要であり,TCFD提言では監督体制や経営者の役割の開示を求めている。

⑤ TCFDが公表している,TCFDへの賛同を表明している企業や機関等の数は,2022年2月時点において,日本はアメリカやイギリスよりも多い。

解答と解説

【正解②】

「産業連関法によるインベントリ分析」はライフサイクルアセスメントの実施手法のため誤りです。正しくは「シナリオ分析」です。