I-1-1 PQCDSME

生産管理における評価尺度を表す用語にPQCDSME があり、これは7 つの英単語の頭文字を並べたものである。次のうち、PQCDSME に含まれる頭文字とその意味及び管理指標の例の組合せとして最も適切なものはどれか。

| 頭文字 | 意味 | 管理指標の例 | |

|---|---|---|---|

| ① | P | 収益性 | 利益率 |

| ② | Q | 品質 | リードタイム |

| ③ | S | 安全 | 労働災害の発生件数 |

| ④ | M | 保全性 | 平均故障間隔 |

| ⑤ | E | 効率 | 労働生産性 |

正解と解説

【正解③】

①P はProductivityで、生産性です。

②生産リードタイムは品質とは関係ありません。

④MはMoraleの頭文字です。

⑤EはEnvironment の頭文字です。

I-1-2 製品設計・製品開発に関する用語

製品設計・製品開発に関する用語の説明として、次のうち最も適切なものはどれか。

① デザインイン:消費者の要望に適合する製品を設計。開発するために、企画部門がデザイン思考に基づいて製品を企画する活動。

② デザインレビュー:製品を市場に投入する直前に、製品が設計通りに生産されているかを審査する活動。

③ コンカレントエンジニアリング:複数の製品の設計・開発を同時並行的に進めることで設計。開発期間の短縮を図ること。

④ フロントローディング:初期の工程のうちに、後工程で発生しそうな問題の検討や改善に前倒しで集中的に取り組み、品質の向上や工期の短縮を図ること。

⑤ VE:製品の価値を、限界利益を生産時間で割ったものと定義し、限界利益を増加、又は生産時間を短縮することで価値向上を図る手法。

正解と解説

【正解④】

①デザインインとは、部品の製造販売を行う業者が完成品メーカーに設計協力して共同開発を行い、自社の部品を新製品に組み込むよう働きかける経営戦略です。「企画部門」「デザイン思考」は関係ありません。

②デザインレビューは、生産前に設計品質を評価するために実施します。

③「複数の製品を同時並行」は誤りです。正しくは「複数工程」です。

⑤VEは、機能をコストで割ったものと定義し、製品・半製品の品質や機能性を損なわずにコストを下げる工学手法です。

I-1-3 数理的・科学的手法

計画・管理における数理的・科学的手法の適用例に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 離散型シミュレーションを、差分方程式で表現される経済現象を分析するために用いる。

② 数理計画法を、業務における勤務シフトを決定するために用いる。

③ AHP を、プロジェクトの所要日数を確率的に推定するために用いる。

④ ブレインストーミング法を、多数のアイデアを整理・分類するために用いる。

⑤ 特性要因図を、原因が複雑に絡み合った問題に封して、原因同士の因果関係を整理するために用いる。

正解と解説

【正解②】

①:経済現象のように連続的に変化する現象は連続型シミュレーションによって分析されます。

連続型シミュレーション

– システムダイナミクス

– 微分方程式を差分方程式で表現する

離散型シミュレーション

– 待ち行列、ネットワークモデル (PERT図など)

③:説明文はPERT図の内容です。

④:情報の組合せによって発想を得る事を目的とした手法は、形態分析法、欠点列挙法、属性列挙法、系統図法、KJ法などがあります。また、ブレーンストーミング法は、自由な連想によってアイデアを発想する手法です。

⑤:特性要因図は、特定の結果(特性)と要因との関係を系統的に表した図であり、問題解決における問題の因果関係を整理し、原因を追究する際などに活用されます。

設問は連関図法に関する内容で、連関図法は新QC7つ道具の一つで、問題が複雑に絡み合い、解決の糸口が見つけにくい場合に、因果関係から主な要因を絞り込む手法です。

I-1-4 需要予測の手法

過去の需要量の時系列データに基づく需要予測の手法として、移動平均法と指数平滑法がある。これらの手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 移動平均法では、あらかじめ設定した個数の過去の観測値から需要量の予測値を計算する。

② 移動平均法では、時系列データに傾向変動がある場合、需要の変化を遅れて追うことになり、その遅れは移動平均をとる期間が短いほど大きくなる。

③ 移動平均法は、時系列データから季節変動による影響を取り除くためにも用いられる。

④ 指数平滑法は、需要量の予沢1 値を直近の観測値と直近の予測値との加重平均で算出する手法とみなすことができる。

⑤ 指数平滑法は、古い観測値よりも最近の観測値を重視した加重移動平均法とみなすことができる。

正解と解説

【正解②】

移動平均法において、データをとる期間が長くするということは、より過去のデータを多く考慮することであり、「遅れ」が大きくなります。

I-1-5 投資評価

ある会社では、ある機械の設備投資に際して、買取りにするかリースにするかについて検討している。以下に示す条件において、 リースによる場合の総費用の現在価値が、買取りによる場合の総費用の現在価値に最も近くなる毎年のリース費用は次のうちどれか。

[条件]

a.考慮する期間:5 年

b.割引率(年利率):10%

c.買取りの場合:1 年目の初めに1、000 万円を支払い、 5 年目の末に残存価額100 万円で買い戻してもらえる。なお、設置費用及び撤去費用は無料とする。

d.リースの場合:5 年間、毎年の初めにリース費用を均等に支払う。さらに、 1 年目の初めに設置費用として50 万円、また5 年目の末に撤去費用として20 万円をそれぞれ支払う。

e.上で述べたもの以外の費用や収益は考えない。

① 165 万円

② 190 万円

③ 210 万円

④ 225 万円

⑤ 230 万円

正解と解説

【正解③】

この問題は、DCF法(Discounted Cash Flow、割引キャッシュ・フロー)の計算方法の理解について問われています。

買取の場合と、リースの場合、それぞれを図式化して問題文の要求を整理します。

ポイントは、

です。

買取の場合

「万円」を省略して図式化するとこのようになります。

出費を下矢印、収入を上矢印で表します。

図式化するときのポイントは、

「1年」を点ではなく、線(幅)であらわす

です。

そうすることで、「初」と「末」を把握しやすくなります。

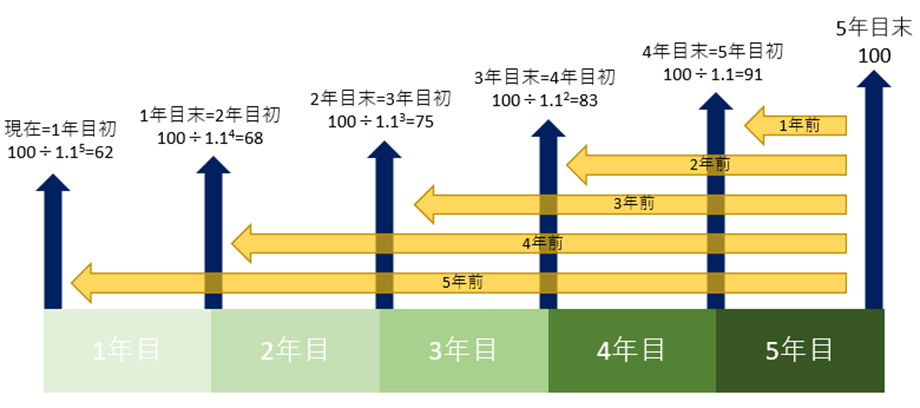

次に、買い戻し収入100(万円)を現在価値に換算します。

「100」のみに着目し、割引率を使用して価値を割り引くと、次の図のようになります。

1年経るごとに、まさに指数関数的に減少することがわかります。

そして、「5年目末の100万円」の現在価値は62万円と求まります。

この結果を最初の図に反映すると、このようになります。

これより、買取の場合の現在価値は、

-1000 + 62 = -938 (万円)

と求まりました。

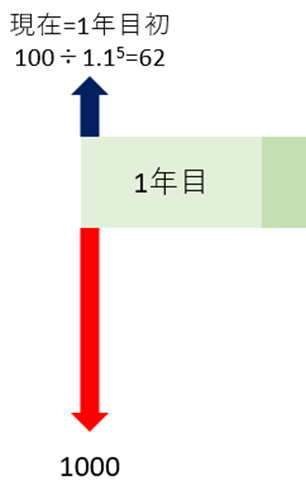

リースの場合

同様に、リースの場合も図式化すると、次のように表せます。

未知のリース費用をXで表しました。

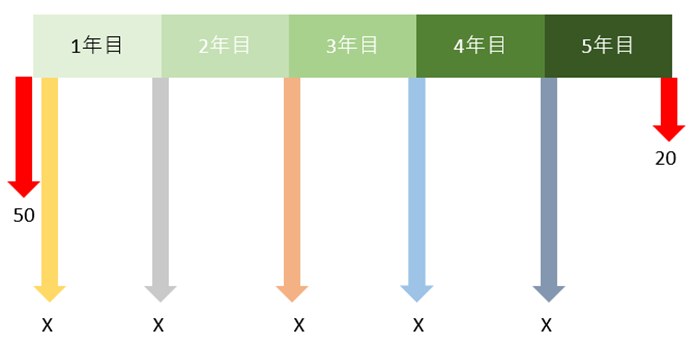

次に、リース費用(5年分のX)と撤去費用20を現在価値に換算します。

「現在」という点を拡大したものが次の図になります。

これより、リースの場合の現在価値は、

-50 – X – (X ÷1.1) – (X ÷1.12) – (X ÷1.13 ) – (X ÷1.14 )- 12.4

= – 62.4 –X (1+ 1/1.12 + 1/1.13 + 1/ 1.14)

= -62.4 -4.17 X

と求まります。

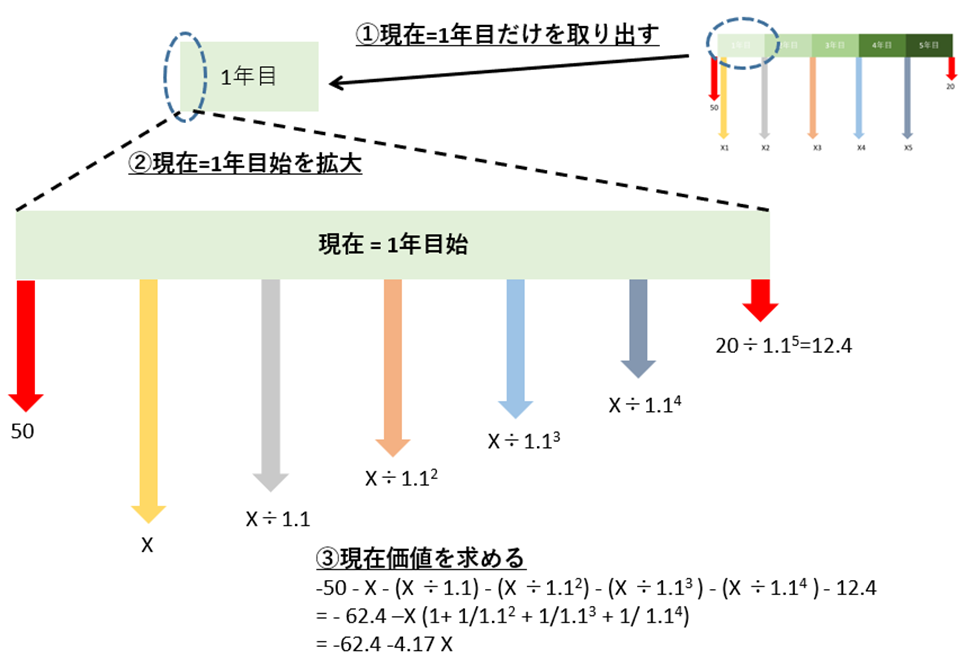

買取の場合と同価値になるリース額

買取の場合と、リースの場合の現在価値が等しくなるときのXを求めます。

-938 = -62.4 -4.17 X

⇔ X = 209.98 (万円)

よって、③の210万円が正答となります。

I-1-6 原価管理と原価計算

原価管理、原価計算に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 原価計算は、財務諸表の作成や、販売価格の算定、原価管理、利益管理、経営意思決定などのために活用される。

② 製品原価の計算では、はじめに製品別原価計算、次いで部門別原価計算、最後に費目別原価計算を行う。

③ 活動基準原価計算では、直接作業時間や機械時間などに基づいて、製造間標費を製品に配賦する。

④ マテリアルフローコスト会計は、工程内のマテリアルの実際の流れを投入物質ごとに金額と物量単位で追跡し、工程から出る製品と廃棄物のうち、製品を抽出してコストを計算する手法である。

⑤ 原価企画は、設計段階、生産段階、流通段階などのうち、生産段階で原価低減活動を行う手法である。

正解と解説

【正解①】

②:製品現価は、費目別→部門別→製品別 の順に計算します。

③:設問の説明は、伝統的な製造間接費の原価計算手法です。活動基準原価計算は、少量多品種生産現場かつ間接費の増大(工場の自動化など)で、正しく製品の原価を把握するために考案された間接費配賦計算手法です。基準として使用されるのはアクティビティとコストドライバーです。

④:全工程の中から製品のみに関するコスト(正のコスト)を抽出するのではありません。

全行程の中で、廃棄物・不良品・排出物に掛かるコストを算出(負のコスト)し、そのコストも原材料費、電力費、燃料費、加工費と同様に、製品を作るために要したコストと考える会計手法です。ロス分のコストを数字にすることで、どこでロスが発生しているかを把握しやすくなり、コスト削減の実現と同時に、廃棄物の削減も図ることができます。

⑤:原価企画は製品企画といった初期フェーズにおいて目標利益を確保してしまおうという現価作りこみ活動です。生産段階での原価管理活動は、原価維持、原価改善が相当します。

I-1-7 財務諸表

財務諸表に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 貸借対照表(勘定式)では、左側に資産の部、右側に負債の部と純資産の部が記載され、資産合計は負債・純資産合計に一致する。

② 損益計算書(報告式)では、はじめに売上総利益を計算し、次いで営業損益、経常損益などを経て、当期純損益の順に損益が計算される。

③ キャッシュ・フロー計算書には、営業活動、投資活動、財務活動のキャッシュ・フローが記載される。

④ 貸借対照表(勘定式)における流動資産の総額は、同期のキャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期末残高に一致する。

⑥ 減価償却費は、現金支出をともなわない費用であるため、企業内部に減価償却費に相当する資金が留保される効果が生じる。

正解と解説

【正解④】

「現金及び現金同等物⊂流動資産」ではありますが、「現金及び現金同等物=流動資産」ではありません。通常、資産のうち、通常1年以内に現金化、費用化ができるものを流動資産と呼びます。

I-1-8 バスタブカーブ

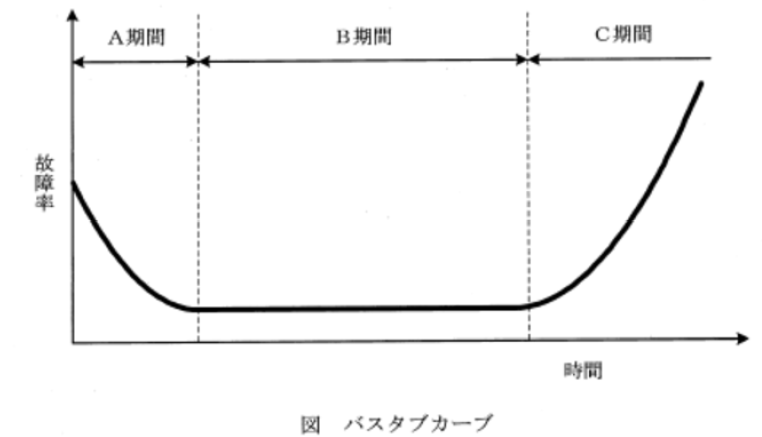

設備の運転時間の経過に対する故障率の推移の特徴を概念的に示す下図のバスタブカーブに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① A、B、C の各期間は、時間経過順にそれぞれ初期故障期間、摩耗故障期間、偶発故障期間と呼ばれる。

② A 期間では、設備の設計・製造の不良、材料の欠陥、運用のまずさなどに起因する故障が生ずる。

③ B 期間では、設備の故障率はそれまでの実動時間にほとんど依存しない。

④ C 期間では、設備が老朽化して、機械的な摩損や疲労、化学的な腐食、経年的な材質変化などに起困する故障が生ずる。

⑤ C 期間では、予防保全や改良保全により、故障率の増大傾向を減少させることが有効である。

正解と解説

【正解①】

正しくは、B は偶発故障期間、C は磨耗故障期間です。

I-1-9 労務管理

労務管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 臨時の賃金等を除き、賃金は原則として、毎月1 回以上、一定の期日を定めて、通過で、直接労働者に、全額を支払わなければならない。

② 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合は、変更後の就業規則を労働者へ周知し、かつ労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、内容の相当性、労働組合等との交渉の状況等が合理的である必要がある。

③ 事業主は、就業場所の変更を伴う配置の変更を行おうとする場合に、その就業場所の変更によって子育てや介護が困難になる従業員がいるときは、当該従業員の子育てや介護の状況に配慮しなければならない。

④ 法律で解雇が禁上されている場合として、次のものがある。

(ア)業務上の傷病による休業期間及びその後30 日間の解雇

(イ)産前産後の休業期間及びその後30 日間の解雇

(ウ)女性の婿姻、妊娠、出産、産前産後休業等を理由とする解雇

⑤ 派遣労働者が通算5 年を超えて同一の派遣先入派遣された場合は、当該労働者の申込みにより、無期労働契約に転換することが派遣先の事業主に義務付けられている。

正解と解説

【正解⑤】

無期転換の申込先は派遣先企業ではなく派遣会社(派遣元の企業)です。よって、「派遣先の事業主に義務付けられている」という箇所が誤りです。

I-1-10 働き方改革を推進するための関係法律

平成30 年7 月に公布された働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律に関する以下の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 時間外労働の上限が罰則付きで法律に規定され、法違反の有無は所定外労働時間の超過時間で判断される。

② 使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、そのうち5 日について、基準日から1 年以内の期間に労働者ごとに、時季を指定して与えなければならない。

③ 使用者には労働者の労働時間を適切に把握する責務があり、労働時間の状況の把握は、タイムカードによる記録、PC 等の使用時間の記録等の客観的な方法や使用者による現認が原則となっている。

④ 事業主は、前日の終業時刻と翌日の始業時刻の間に一定時間の休息の確保に努めなければならない。

⑤ 産業医を選任した事業者は、産業医に対し産業保健業務を適切に行うために労働者の労働時間その他必要な情報を提供しなければならない。

正解と解説

【正解①】

所定外労働時間が誤りで、正しくは法定時間外労働時間

所定外労働時間:企業が定めた所定労働時間を超過した残業

法定時間外労働:労働基準法で定められた法定労働時間を超過した残業

<改正後の時間外労働の上限 2020年から中小企業にも適用>

【原則】

月45時間・年360時間

【特別条項付きの36協定を締結している場合の上限】

・時間外労働が年720時間以内

・時間外労働と休日労働の合計が月100時間未満

・時間外労働が月45時間を超えることができるのは年6カ月が限度

・時間外労働と休日労働の合計について、「2カ月平均」「3カ月平均」「4カ月平均」「5カ月平均」「6カ月平均」が全て1月当たり80時間以内

I-1-11 労使関係

労使関係に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 常時10 人以上の労働者を使用する事業場において、就業規則を作成し、又は変更する場合には、労働者の過半数で組織する労働組合、又はそれがないときには労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。

② 1 つの事業場の常時使用される同種の労働者の過半数が1 つの労働協約の適用を受けるときは、残りの同種の労働者にもその協約が適用される。

③ 労働組合の運営のための経費の支払につき経理上の援助を与えることは不当労働行為として禁止されているが、最小限の広さの組合事務所の供与等は除かれている。

④ 会社の責任で労働者を休業させた場合、休業期間中、会社は当該労働者の平均賃金の6 割以上の休業手当を支払わなければならない。

⑤ 労働委員会が行うあっせんは、紛争当事者双方の主張のとりなしや団体交渉のとりもちなどをあっせん員が行うことにより当事者間の自主的解決を援助するものである。

正解と解説

【正解②】

②は「労働協約の拡張適用」に関する記述です。過半数ではなく「3/4以上」が正です。

I-1-12 職場のパワーハラスメント

職場のパワーハラスメントに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。以下、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律を「個別労働紛争解決促進法」といい、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律を「男女雇用機会均等法」という。

① 職場のパワーハラスメントには、上司から部下に行われるものだけでなく、先輩・後輩間などの様々な優位性を背景に行われるものも含まれる。

② 個人の受け取り方によっては、業務上必要な指示や注意・指導を不満に感じたりする場合でも、これらが業務上の適正な範囲で行われている場合には、職場のパワーハラスメントには当たらない。

③ 職場のパワーハラスメントの行為類型として、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求などがある。

④ 職場のパワーハラスメントに関する紛争の解決方法については、個別労働紛争解決促進法に基づく紛争調整委員会によるあっせん制度等がある。

⑤ 職場のパワーハラスメントについては、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずることが男女雇用機会均等法において義務付けられている。

正解と解説

【正解⑤】

「職場のパワーハラスメントについては、事業主に雇用管理上必要な措置を講ずること」は2019年に改正された労働施策総合推進法によって義務付けられています。

I-1-13 人事評価に関するバイアスと評価誤差

人事評価に関し、様々なバイアスに起因する評価誤差の問題があると言われている。これに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① ある人に1 つ優れた点があると、ほかの点も優れて見えてしまうことがある。これを防ぐため、評価者は被評価者に対する先入観を捨てること、事実に基づく評価を行うこと等が重要である。

② ―評価者が被評価者には悪い点をつけたくない、被評価者からよく思われたいと考える場合等には、実際以上に高く評価してしまいがちである。これを防ぐため、評価者は具体的事実や評価要素に沿った評価を行い、私的感情の除去に努めること等が重要である。

③ 被評価者に対して冷静な分析がなされていない場合や評価基準があいまいである場合には、評価が標準レベルに集中する傾向がある。これを防ぐため、組織は評価者に対して人事評価の目的、仕組み、評価要素、評価の方法等を徹底すること等が重要である。

④ 各評価項目について、評価者が自身で被評価者の業務を行ったとした場合の想定される実績と被評価者の実際の実績との対比に基づく評価を行うことにより、評価誤差の低減に貢献できる。

⑤ 多面評価は、直接の上司だけでなく同僚、後輩、一緒に仕事をした他部門の社員、顧客等からの評価を考慮することであり、評価誤差の低減に貢献できる。

正解と解説

【正解④】

このような評価手法は、評価誤差の低減にはつながりません。

I-1-14 人の行動モデル

人の行動モデルに関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① マグレガーによれば、X 理論では「人は働くことをポジティブに捉える存在である」、Y 理論では「人は働くことをネガティブに捉える存在である」とし、Y 理論に基づき「アメ」と「ムチ」を使い分けながら管理する方が、業績は上がるとしている。

② マズローによれば、人の欲求は低次元から高次元まで5 段階あり、人の特徴はその複数の段階の欲求を並行して追求していくものとしている。

③ ハーズバーグが提案した二要因理論によれば、職務満足感につながる要因と、仕事に対する不満につながる要因とは別のものであり、職務への動機付けのためには、後者の要因を除去することを優先すべきであるとしている。

④ メイヨーらがホーソンエ場で行った実験によれば、労働者の生産性向上をもたらす要因は、感情や安心感よりも賃金であるとされている。

⑤ アッシュの研究によれば、集団のメンバーは、常にその集団に受け入れられたいと望むため、集団規範に同調しがちであるとしている。

正解と解説

【正解⑤】

①X理論とY理論が逆です。

②マズローの欲求5段階説は、それぞれの欲求は段階的に上がっていくとされています。

③ハーズバーグの二要員理論は、満足感の要因と不満の要因につながりは無いとされています。

④メイヨーのホーソン実験は、「生産性向上には賃金ではなく感情や安心感が重要」という結論です。

I-1-15 教育訓練技法

次の(ア)~ (工)に示す教育訓練の目的と、(A)~ (D)に示す教育訓練技法の組合せのうち、最も適切なものはどれか。

<教育訓練の目的>

(ア)知識、事実の習得

(イ)態度変容、意識改革

(ウ)問題解決力・意思決定の向上

(エ)創造性開発

<教育訓練技法>

(A)討議法、ロール・プレイング

(B)ブレインストーミング、イメージ・トレーニング

(C)ケース・スタディ、ビジネス・ゲーム

(D)講義法、見学

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | D | A | C | B |

| ② | A | D | C | B |

| ③ | D | B | A | C |

| ④ | D | A | B | C |

| ⑤ | C | B | A | D |

正解と解説

【正解①】

教育訓練の目的と教育訓練技法の組み合わせはたびたび出題されるので、理解しておきましょう。

I-1-16 組織開発

組織開発に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 「対話型組織開発」は、診断を行わずに対話を通じて現状を把握し、組織の取組の計画を策定し実行するものである。

② 「診断型組織開発」は、「対話型組織開発」から発展して成立した手法であり、組織の診断を集中的に行うものである。

③ 組織開発では、価値や考え方が対立する場合、一方を優先して他方を無視するのではなく、それらの同時最適解を探ることが大切だという考えがある。

④ 組織開発でキーとなる概念には、「コンテント」と「プロセス」があり、「コンテント」は課題・仕事などの内容的な側面であり、「プロセス」はどのように課題や仕事が進められているか、などといった関係的過程を意味する。

⑤ 組織開発では、決まった取組を当てはめるのではなく、実施する取組を現状に合わせてカスタマイズすることが大切だとされている。

正解と解説

【正解②】

診断型組織開発は対話型組織開発から発展したものではなく、それぞれの使い分けが重要です。

I-1-17 新しい5 タイプの商標

平成27 年4 月1 日より出願受付が開始された、新しい5 タイプの商標に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 鎮痛消炎用の湿布薬に付けられた香りなどの、香り商標

② 見る角度によって変化して見える文字や図形などの、ホログラム商標

③ 商品の包装紙や広告用の看板に使用される色彩などの、色彩のみからなる商標

④ CM などに使われるサウンドロゴやパソコンの起動音などの、音商標

⑤ ジーンズの後ろポケットに付けるロゴが入った赤ラベルの取付け位置などの、位置商標

正解と解説

【正解①】

新たに、次の5種類の商標が導入されました。

- 動き商標

- ホログラム商標

- 色彩のみからなる商標

- 音商標

- 位置商標

I-1-18 得点の度数分布

試験を行ったところ、得点の度数分布は下表のようにならた。この得点分布の平均値、中央値、第3 四分位数の大小関係として、次のうち最も適切なものはどれか。

表 得点の度数分布

| 得点 | 人数 | 累積人数 |

|---|---|---|

| 0点以上9点以下 | 2 | 2 |

| 10点以上19点以下 | 7 | 9 |

| 20点以上29点以下 | 9 | 18 |

| 30点以上39点以下 | 10 | 28 |

| 40点以上49点以下 | 13 | 41 |

| 50点以上59点以下 | 14 | 55 |

| 60点以上69点以下 | 19 | 74 |

| 70点以上79点以下 | 21 | 95 |

| 80点以上89点以下 | 51 | 146 |

| 90点以上100点以下 | 4 | 150 |

① 平均値<中央値<第3 四分位数

② 第3 四分位数<中央値<平均値

③ 中央値<平均値<第3 四分位数

④ 第3 四分位数<平均値<中央値

⑤ 表の情報だけからでは大小関係が一意に決まらない

正解と解説

【正解①】

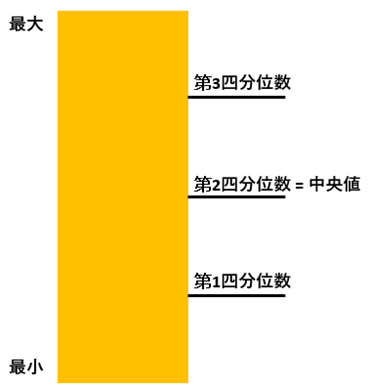

平均値、中央値、第3四分位数の定義を覚えていれば簡単に解ける問題です。 中央値と第3四分位数の定義は、

データを小さい順に並べて、下から1/4のところのデータを第1四分位数、2/4のところのデータを第2四分位数(中央値と同じ)、3/4のところのデータを第3四分位数

です。これをイメージ化すると、下の図のようになります。 最も小さい値を最小、最も大きな値を最大とおくと、最小をとる値から1/4のところが第1四分位数、中央が第2四分位数、3/4のところが第3四分位数です。

本問題では、中央値と第3四分位数は累積人数を確認することで求めることができます。

I-1-19 標準化

標準化に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 「デファクト標準」とは、公的な標準ではなく、パーソナルコンピュータの基本ソフトウェア(OS)であるMS-Windows のように、市場で多くの人に受け入れられることで事後的に標準となったものである。

② 「デファクト標準」では、通常、その標準に包含される知的財産を誰にでもライセンスすることが求められるが、ライセンス料率は自由に設定できる。

③ 「フォーラム標準」とは、ある特定の標準の策定に関心のある複数の企業などが自発的に集まって結成したフォーラムと呼ばれる組織の合意によって作成される標準である。

④ 「フォーラム標準」では、通常、その標準に包含される知的財産はリーズナブルな価格で誰にでもライセンスすることが求められる。

⑤ 「デジュール標準」とは、ISO やITU などの公的位置付けの標準化機関において制定される標準である。

正解と解説

【正解②】

デファクト標準では,知的財産は開発一社が占有しており,その他社へのライセンス可否やライセンス料率は自由に決定することができます。「誰にでもライセンスすることが求められる」は誤りです。

I-1-20 生体認証

生体認証に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 生体認証は、身体の形状に基づく身体的特徴や、行動特性に基づく行動的特徴を用いて認証を行う。

② 生体認証は、パスワードの文字数や文字種のような認証強度に関するパラメータが存在しないため、運用者がシステム全体の目的に合わせて安全性と利便性のバランスを調整することができない。

③ 生体認証では、誤って他人を受け入れる可能性と、誤って本人を拒否する可能性とを完全に無くすことはできない。

④ 生体認証は、パスワードなどのように忘れてしまったり、IC カードなどのように無くしてしまったりすることがなく、利用者にとつて利便性の高い本人確認方法である。

⑤ 生体認証は、銀行のATM や空港の出入国管理システムなど、様々な分野で実用化されている。

正解と解説

【正解②】

生体認証の手法は「安全性」と「利便性」のバランスが重要であり、具体的には「他人受入率」と「本人拒否率」の2つの指標で評価されます。

- 他人受入率:本人ではないのに認証してしまう比率。低いほど安全性が高い

- 本人拒否率:本人であるのに認証を拒否される比率。低いほど利便性が高い

この率を調整することが可能です。

I-1-21 マーケティング分析

マーケティング分析についての次の(ア)~ (工)の記述に対応する手法の組合せのうち、最も適切なものはどれか。

(ア)直近購買日、購軍頻度、購買金額の3 変数を用いて、顧気をいくつかの層に分類し、それぞれの顧客層に対してマーケティングを行うための手法である。

(イ)企業の内部環境としての自社の強み・弱みと企業をとりまく外部環境における機会・脅威の組合せの4 領域に対して、社内外の経営環境を分析する手法である。

(ウ)自社、顧客、競合の3 つの視点から、 自社の現状と課題、進むべき方向性などを分析する手法である。

(工)市場成長率と相対的な市場占有率の高低の組合せの4 領域に対して、扱っている製品やサービスを位置付け、 どのように経営資源を配分するかなどの戦略を分析する手法である。

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 3C 分析 | SWOT分析 | RFM 分析 | PPM分析 |

| ② | RFM 分析 | SWOT分析 | 3C 分析 | PPM分析 |

| ③ | RFM 分析 | PPM分析 | 3C 分析 | SWOT分析 |

| ④ | アクセスログ分析 | PPM分析 | 3C 分析 | SWOT分析 |

| ⑤ | アクセスログ分析 | PPM分析 | RFM 分析 | SWOT分析 |

正解と解説

【正解②】

マーケティング分析に関する知識問題です。

I-1-22 デジタル・コミュニケーション・ツール

企業などの組織で利用されるデジタル・コミュニケーション・ツールに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① ファイル共有とは、組織内で電子ファイルを共有するためのシステムを指す。ファイルの保存先としての機能に加え、ファイルの版管理やアクセス権限の設定などの付加機能を持つものもある。

② テレビ会議(ビデオ会議)とは、複数の遠隔地を結んで双方向の映像及び音声により会議を行うシステムを指す。テレワークのためのコミュニケーション手段として導入が進んでいる。

③ ビジネスチャットとは、ネットワークで繁がれたメンバーとメッセージをやりとりするツールを指す。電子メールのシステムを基盤としており、メールと同程度のシステム上の遅延はあるものの、ビジネス向けの確実なメッセージ送達を実現している。

④ 社内SNS とは、企業などの組織が所属メンバーを対象に運用するソーシヤルネットワーキングサービスを指す。業務上の連絡や情報共有のためだけでなく、業務とは切り離して参加者間の交流の促進のためにも利用されることがある。

⑤ グループウェアとは、組織内での情報共有やコミュニケーションを図るため、所属メンバーが効率的に共同作業できるよう設計されたシステムを指す。メンバー間のスケジュール調整機能などの複数の機能を有するものが一般的である。

正解と解説

【正解③】

ビジネスチャットは、メールよりも遅延は小さいです。

I-1-23 情報セキュリティの脅威

情報セキュリティの脅威に留意した行動に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 重要情報を取引先にメールで送付する際に、インターネット上でのデータの機密性を確保するため、送信データに電子署名を施した。

② 職場のパソコンがランサムウェアに感染するのを予防するため、常にパソコンに接続している外付けハードディスクにパソコン内のデータをバックアツプした。

③ 振込先の変更を求めるメールが取引先から届いたため、ビジネスメール詐欺を疑い、メールヘの返信ではなく、メールに書かれている番号に電話して確認した。

④ 公衆無線LAN を用いてテレワークをする際に、通信傍受を防ぐため、WPA2 より暗号化強度が強い「WEP で保護」と表示されているアクセスポイントを利用した。

⑤ 委託先から最近のやりとりの内容と全く異なる不自然なメールが届いたため、標的型攻撃メールなどを疑い、添付ファイルは開かず、情報管理者にすぐに報告・相談した。

正解と解説

【正解⑤】

①電子署名、電子暗号化には、機密性確保昨日はありません。改ざん防止、否認防止が目的です。

②ネットワークにつながっている機器は、ウイルスの危機から切り離されることはありません。

③ビジネスメール詐欺の疑いがあれば、いかなる連絡もするべきではないです。

④WPA2のほうが、WEPよりも暗号化強度が強いです。さらに暗号化強度が強いWPA3も存在します。

I-1-24 情報通信技術(ICT)により生産性を向上させる方策

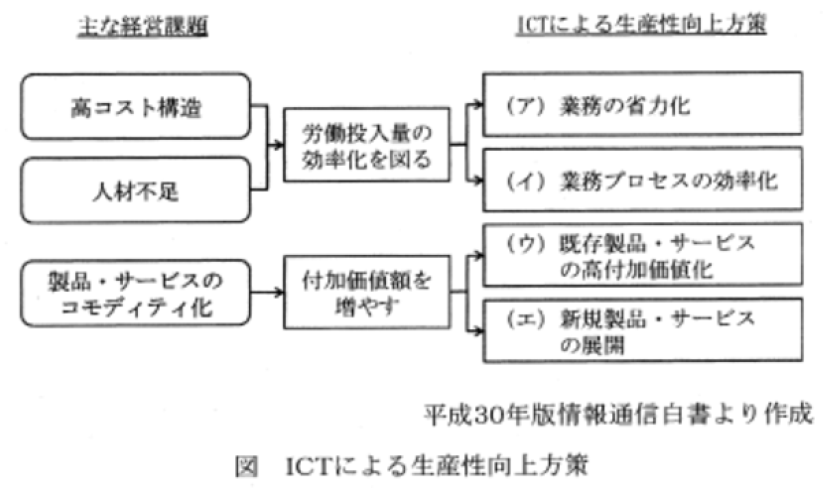

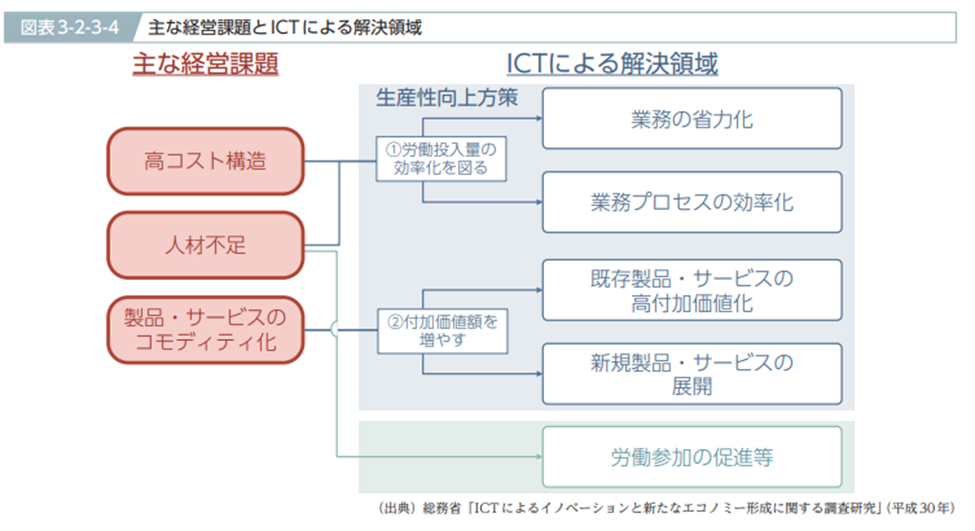

下図は、企業が抱える主な経営課題に対して、情報通信技術(ICT)により生産性を向上させる方策を整理したものである。図の(ア)~ (工)の生産性向上方策に、以下の(A)~ (D)に示す事例を1 つずつ当てはめた次の組合せのうち、最も適切なものはどれか。

生産性向上方策の事例

(A)手作業に頼っていたプラスチック製品の面取り加工工程において、繊細な手作業の動きを再現する垂直多関節ロボットを導入する。

(B)ドライブレコーダからの自動車の利用データに基づき、加入者ごとに保険の割引率を算出し、顧客のニーズや実態に見合った保険メニューや保険料を提案する。

(C)ホテルに導入したサービスロボットの活用に関するデータやノウハウを蓄積し、それに基づき、同業他社や他業種の企業に向けた事業を開発する。

(D)建設現場をドローンで撮影し、その映像や測量データに基づく設計をAI により自動化することで、測量と設計・施工計画の業務を一体化する。

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | A | D | B | C |

| ② | A | D | C | B |

| ③ | D | A | C | B |

| ④ | D | C | B | A |

| ⑤ | D | A | B | C |

正解と解説

【正解①】

ICT活用による生産性向上のプランが総務省から公表されています。

I-1-25 労働安全衛生法

労働安全衛生法に基づく次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 医師・保健師等によるストレスチェックの実施が、全ての事業者に義務付けられている。

② ストレスチェックを実施した事業者は、医師等から労働者の検査結果を直接受領し確認して適切な就労上の措置を講じた後に、労働者に対して検査結果を通知しなければならない。

③ 事故や化学物質等による疾病、過労死は労災補償の対象とされているが、心理的負荷による精神障害等については、因果関係の特定が困難であるため、対象とされていない。

④ 受動喫煙を防止するため、従業員50 人以上の事業場では、喫煙室の設置が義務付けられている。

⑤ 重大な労働災害を繰り返す企業への対応として、改善計画の作成の指示や企業名の公表の仕組みが設けられている。

正解と解説

【正解⑤】

①50人未満の事業場では、ストレスチェックの実施は努力義務です。

②事業者は医師から直接結果を受領し確認することは、守秘義務違反にあたります。

③心理的負荷による精神障害等も労災補償の対象です。

④受動喫煙防止対策の実施に関して、従業員数による区分けはありません。

I-1-26 諸法制における避難に関する記述

危機管理に関する諸法制における避難等に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。法の名称には通称を含む。なお、以下における対策本部長、あるいは政府対策本部長は、通常は内閣総理臣のことを指す。

① 災害対策基本法:自然災害が発生し、又は発生するおそれがある場合、市町村長は、都道府県知事の許可のもとに、避難のための立退きを勧告する、又は立退きを指示することができる。

② 原子力災害対策特別措置法:原子力規型委員会は、原子力緊急事態を宣言し、市町村長及び都道府県知事に対し、屋内への退避の勧告や指示を行うべきことなどの緊急事態応急対策に関する事項を指示する。

③ 国民保護法:対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認めるときは、基本指針及び対処基本方針で定めるところにより、警報を発令しなければならない。 `

④ 新型インフルエンザ等対策特別措置法:政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、特定の都道府県の住民に対して、感染を防止するために、居宅からの外出禁上を命令することができる。

⑤ 気象業務法:内閣総理大臣は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合には、気象庁の報告に基づき、気象、地象、津波、高潮及び波浪についての特別警報を発する。

正解と解説

【正解③】

① 災害対策基本法 第六十条 :

都道府県知事の許可なく、市町村長は避難勧告、立退き指示できる。都道府県知事は、市町村長の代行をつとめることができる。

② 原子力災害対策特別措置法 第十五条の3

原子力規型委員会は、原子力緊急事態が発生したと認めたときに内閣総理大臣に対し、その状況に関する情報を報告、指示案を提出する。

それを受け、内閣総理大臣が原子力緊急事態宣言をし、市町村長及び都道府県知事に対して立退き、退避指示をおこなう。

④ 新型インフルエンザ等対策特別措置法 第四十五条

『政府対策本部長』とは内閣総理大臣を指します。「感染を防止するための協力要請」は政府対策本部長ではなく、特定都道府県知事が行います。また、「居宅からの外出禁止命令」ではなく、「外出しないことへの協力要請」が正です。

⑤ 気象業務法 第十三条の二

内閣総理大臣ではなく、気象庁が特別警報を発します。特別警報を発するための基準を定める際、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴く必要があります。

I-1-27 地震・津波防災

地震・津波防災に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 南海トラフ地震の想定では、広域に被害が発生する一方、津波到達時間が最短でも1 時間以上あることから、落ち着いた避難対応が重要となる。

② 想定される最大クラスの津波への対策は、混乱を防ぐため、海岸保全施設等の整備などのハード的対策と避難などのソフト的対策は組み合わせず、いずれかを選択する。

③ 市町村は、津波からの避難の方法について、徒歩を原則としつつ、やむを得ない場合は自動車で安全かつ確実に避難できる方策をあらかじめ検討する。

④ 都道府県知事は、津波浸水想定を設定し、市町村長の要請がある場合は公表する。

⑤ 東海地震については、確度が高い地震の予測が可能となっていることを踏まえ、警戒宣言発表による地震発生前の避難や各種規制措置等が、主たる対策として強化されている。

正解と解説

【正解③】

①津波到達時間は、最短で4分程度と想定されています。「1時間以上」というのは誤りです。

I-1-28 安全帯に関する規制

高所作業において使用されるいわゆる「安全帯」に関する規制等の改正(平成30 年6 月公布、平成31 年2 月施行)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 従来の「胴ベルト型」は、墜落時に内臓の損傷や胸部等の圧迫による危険性がある。

② 「安全帯」の名称は、「墜落制止用器具」に改められたが、従来の「安全帯」の一部は「墜落制止用器具」に含まれない。

③ 「墜落制止用器具」としては、「フルハーネス型」を使用することが原則となった。

④ 「フルハーネス型」の着用者が墜落時に地歯に到達するおそれのある場合(定められた一定の高さ以下)は、「月同ベルト型(一本つり)」を使用することができる。

⑤ 高さが2m 以上の箇所で作業床を設けることが困難なところであっても、「墜落制止用器具」のうち「フルハーネス型」のものを用いて業務を行う労働者は、安全衛生特別教育が免除される。

正解と解説

【正解⑤】

高さが2m以上の場所で作業床の設置が困難な場合に作業する方は、フルハーネス型の着用が義務付けられています。

I -1 -29 フォールトトレランス

製品・システムの高信頼化に関する次の記述のうち、フォールトトレランスの例として最も適切なものはどれか。

① 踏切の電動遮断機は、停電が発生したとき、遮断かんが重力により自動的に降りるように設計されている。

② 鉄道車両は、その運行に関わる全ての主要部品について、可能な限り信頼性の高いものを用いるように設計されている。

③ 大学実験室のサーバは、突然停電が発生したとき、無停電電源装置が働くように設定されている。

④ デジタルカメラのバッテリーは、決まった向き以外は装着できないように設計されている。

⑤ 双発航空機のジェントエンジンは、その1 つが故障したとき残りのエンジンで飛行が可能なように設計されている。

正解と解説

【正解③】

①フェールセーフ

②フォールトアボイダンス

④フールプルーフ

⑤フェールソフト

I-1-30 リスクマネジメントプロセス

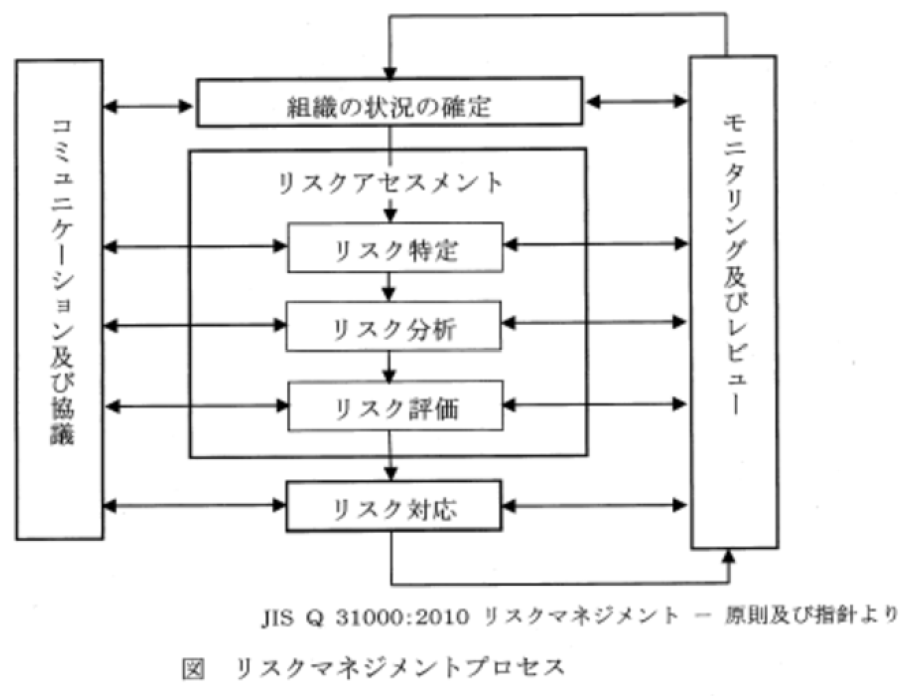

「ISO 31000:2010 リスクマネジメント-原則及び指針」におけるリスクマネジメントプロセス(下図)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① リスク特定は、リスクを発見、認識及び記述するプロセスであり、 リスク源、事象、それらの原因及び起こり得る結果の特定が含まれる。

② リスク分析は、 リスクの特質を理解し、起こりうる結果の大きさをリスクレベルとして算定するプロセスである。

③ リスク評価は、 リスク及び/又はその大きさが、受容可能か又は許容可能かを決定するために、 リスク分析の結果をリスク基準と比較するプロセスである。 .

④ コミュニケーション及び協議は、 リスクの運用管理について、情報の提供、共有又は取得、及びステークホルダとの対話を行うために、組織が継続的に及び繰り返し行うプロセスである。

⑤ モニタリングは、要求又は期待されたパフォーマンスレベルとの差異を特定するために、状態を継続的に点検し、監督し、要点を押さえて観察し、又は決定することである。

正解と解説

【正解②】

リスク分析は、「リスクの特質を理解し、リスクレベルを決定するプロセス」です。

I-1-31 工場や現場における安全設計・対策

工場や現場における安全設計・対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 事故・災害の4M 分析における4 つのM は、Man(エラーを起こす人間要因)、Machine(機械設備の欠陥・故障等の物的要因)、Media(作業情報、作業方法、環境の要因)、Management(管理上の要因)を示している。

② 事故対策の4E における4 つのE は、Education(教育)、Enforcement(強調、強化)、Example(模範)、Engineering(工学的対策)を示している。

③ ALARP とは、機械類に設置する非常停止装置はいつでも利用可能、かつ、操作可能であり、その動作はすべての機能及び操作に優先するものとする考え方である。

④ 危険検出型センサーは、故障して危険を検出することに失敗した場合、機械を停止させないために災害に結び付くことがある。

⑤ 本質的安全設計方策とは、ガード又は保護装置を使用しないで、機械の設計又は導転特性を変更することによって、危険源を除去する又は危険源に関連するリスクを低減する保護方策である。

正解と解説

【正解③】

ALARPは”as low as reasonably practicable”の略で、ALARPの原則とはリスクは合理的に実行可能な限り出来るだけ低くしなければならないというものです。

I-1-32 フォールトツリー

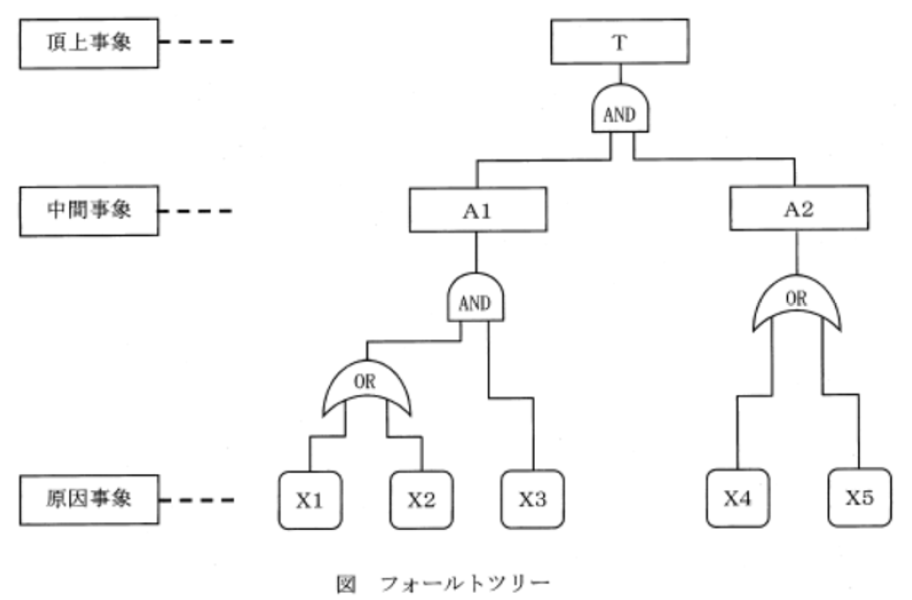

下図は、T を頂上事象、A1、A2 を中間事象、X1~ X5 を原因事象とするフォールトツリーである。次の記述のうち、必ずT が生起するものはどれか。なお、各原因事象間には特段の因果関係は無いものとする。

① X1~X5 のうち4 つ以上生起するとき。

② X1、X2、X3 のいずれか1 つ、および、X4 およびX5 が生起するとき。

③ X1、X2、X3 のいずれか2 つ、および、X4 またはX5 が生起するとき。

④ X1、X2、X3、X4 のいずれか3 つ、およびX5 が生起するとき。

⑤ X1、X2、X4、X5 のいずれか3 つ、およびX3 が生起するとき。

正解と解説

【正解⑤】

頂上事象が発生するためには、X3が発生しなければならないことは明らかです。

I-1-33 持続可能な開発のための2030 アジェンダ

国連で採択された「持続可能な開発のための2030 アジェンダ」(以下「2030 アジェンダ」という。)及びそこに掲げられたSDGs(持続可能な開発目標)の17 のゴールに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 2030 アジェンダは、過去に策定された「ミレニアム開発目標」の後継として、2015 年に国連サミットで採択された、2030 年までの国際開発目標である。

② 2030 アジェンダでは、 日標達成のために各国政府や市民社会、民間セクターを含む様々な主体が連携し、ODA や民間資金も含むリソースを活用していくグローバル・パートナーシップの構築が重要とされている。

③ 2030 アジェンダでは、持続可能な開発のキーワードとして、人間(People)、地球(Planet)、繁栄(Prosperity)、平和(Peace)、連帯(Partnership)が掲げられており、SDGs の17 のゴールはこの「5つのP」を具現化したものである。

④ SDGs の大きな特徴として、先進国向けと途上国向けに大きく区分された2 種類の目標が準備されており、各国がその経済状況に応じて日標を選択することが可能となっていることが挙げられる。

⑤ 日本のSDGs 推進本部が決定したSDGs 実施指針に掲げられた全ての優先課題には、国内実施と国際協力の両面が含まれている。

正解と解説

【正解④】

SDGs の大きな特徴は、「共通した目標が設定されていること」なので、「先進国向けと途上国向けに大きく区分された」は誤りです。

I-1-34 第5 次エネルギー基本計画

我が国の第5 次エネルギー基本計画における基本的な方針に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① エネルギー政策の要は、安全性を前提に、エネルギーの安定供給を第一とし、経済効率性の向上による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合を図ることである。

② 危機時であっても安定供給を確保するためには、エネルギー源ごとの強みが最大限に発揮され、弱みが他のエネルギー源によって適切に補完されるような組合せを持つ、多層的な供給構造を実現することが必要である。

③ エネルギー市場における競争の活性化のためには、既存のエネルギー事業者の相互参入や異業種からの新規参入、 さらに地域単位でエネルギー需給管理サエビスを行う自治体や非営利法人等がエネルギー供給構造に自由に参加することが期待される。

④ 電源を「ベースロード電源」、「ミドル電源」、「ピーク電源」に分類した場合、一般水力(流れ込み式)、原子力、石油はベースロード電源のエネルギー源に、揚水式水力、石炭はピーク電源のエネルギー源に位置づけられる。

⑤ 水素は、取扱い時の安全性の確保が必要であるが、エネルギー効率が高く、利用段階で温室効果ガスの排出がないことから、将来の二次エネルギーで、電気、熱に加え、中心的な役割を担うことが期待される。

正解と解説

【正解④】

電源には発電方法や電力量などで区分けがなされています。供給量や使用頻度を基準に3つに区分化された電源を、それぞれ「ベースロード電源」「ピーク電源」「ミドル電源」と呼びます。

- ベースロード電源:石炭、原子力、水力、地熱

- ミドル電源:LNG、LPガス

- ピーク電源:石油、揚水式水力

設問は、石油と石炭の位置づけが逆になっています。

I-1-35 循環型社会形成推進基本法

循環型社会形成推進基本法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 循環型社会の形成は、このために必要な措置が国、地方公共団体、事業者及び国民の適切な役割分担の下に講じられなければならない。

② 原材料にあっては効率的に利用されること、製品にあってはなるべく長期間使用されること等により、廃棄物等となることができるだけ抑制されなければならない。

③ 循環資源の循環的な利用及び処分に当たっては、技術的及び経済的に可能な範囲で、(ⅰ)再使用、(ⅱ)再生利用、(ⅲ)熱回収、(ⅳ)処分の優先順位に基づき行われなければならない。

④ 循環資源はその有用性から廃棄物には当たらないため、循環的な利用が行われない場合の処分は、いわゆる資源有効利用促進法に基づいて行われなければならない。

⑤ 事業者は、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑制するために必要な措置を講ずる責務を有している。

正解と解説

【正解④】

循環資源とは、廃棄される使用済みの資材の中で、資源として再利用できる物質を指します。

I-1-36 放射性物質による環境汚染からの回復状況

東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境汚染からの回復状況に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、以下において、湖沼の水質並びに底質については、環境省が実施している水環境に関する「福島県及び周辺地域の放射性物質モニタリング」の調査結果に基づくものとし、また空間線量率については、原子力規制委員会(当初は文部科学省)が実施している「福島県及びその近隣県における航空機モニタリング」における、福島第一原子力発電所から半径80km の測定結果に基づくものとする。前者のモニタリングにおいて、「周辺県」とは、対象とする湖沼が存在する県のうち福島県以外の県をいい、放射性セシウムの検出下限値は、水質が1Bq/L、底質が10Bq/kg である。

① 土壌等の除染は除染実施計画に基づいて進められてきており、帰還困難区域を除けば、当該計画に基づく面的除染はおおむね7 割程度完了している。

② 汚染状況重点調査地域に指定された市町村のうち、これまでにその指定が解除された市町村はない。

③ 湖沼の水質に関して、2013 年度以降のモニタリング結果において放射性セシウムは、周辺県ではすべて不検出であり、福島県においても検出率は減少傾向にある。

④ 湖沼の底質に関して、2016 年度のモニタリング結果において放射性セシウムは、福島県内では検出されているが、周辺県ではすべて不検出である。

③ 空間線量率について、2011 年8 月時点と比較して5 年後に約5 割減少すると推定されていたが、実際の減少量はこの推定をやや下回るペースとなっており、遅れ気味である。

正解と解説

【正解③】

平成23年度から環境省によって、福島県及び周辺地域での放射性物質モニタリングを実施するとともに、平成26年度から全国の公共用水域及び地下水における放射性物質の常時監視(モニタリング)を実施し、その結果を公表しています。

I-1-37 環境政策の原則や取組方法

環境政策の原則や取組方法の考え方に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 源流対策の原則とは、製品などの設計や製法に工夫を加え、汚染物質や廃棄物をそもそも作らないようにすることを優先すべきという考え方である。

② 協働原則とは、公共主体が政策を行う場合には、政策の企画、立案、実行の各段階において、政策に関連する民間の各主体の参加を得て行わなければならないという考え方である。

③ 補完性原則とは、環境施策の処理はできる限り広域的行政単位が担い、それになじまない事柄に限って、より基礎的な行政単位が処理すべきという考え方である。

④ 未然防止原則とは、環境の保全は、環境上の支障が生じてからではなく、科学的知見に基づき、支障の発生を未然に防ぐことを旨として行われなければならないという考え方である。

⑤ 予防的な取組方法とは、環境問題について科学的に不確実であることをもって対策を遅らせる理由とはせず、科学的知見の充実に努めつつ、予防的な対策を講じるという考え方である。

正解と解説

【正解③】

補完性原則とは、決定や自治などをできるかぎり小さい単位でおこない、できないことのみをより大きな単位の団体で補完するという概念です。よって、補完性原則に対する正しい記述は次のようになります。

『環境施策の処理はできる限り基礎的な行政単位が担い、それになじまない事柄に限って、より広域的行政単位が処理すべきという考え方である。』

I-1-38 環境影響評価法による第一種事業の手続き

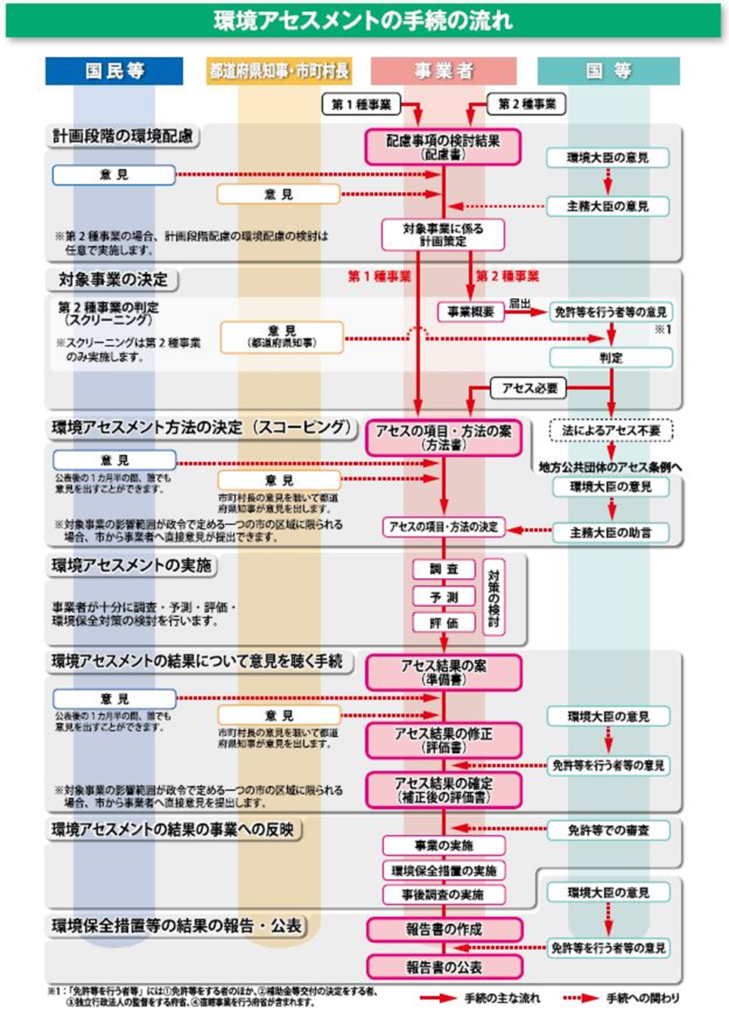

環境影響評価法に基づく第一種事業に係る手続きの中からいくつかを取り出し実施手順に沿って並べたものとして、次のうち最も適切なものはどれか。なお下記では、計画段階環境配慮書を「配慮書」、環境影響評価準備書を「準備書」とそれぞれ略記している。

① スクリーニング→ スコーピング→ 配慮書の作成→ 調査・予測・評価の実施

② 配慮書の作成→ 調査・予測・評価の実施→ スコーピング→ 準備書の作成

③ スコーピング→ スクリーニング→ 調査・予測・評価の実施→ 準備書の作成

④ 配慮書の作成→ スコーピング→ 調査・予測・評価の実施→ 準備書の作成

⑤ スコーピング→ 配慮書の作成→準備書の作成→ 調査・予測・評価の実施

正解と解説

【正解④】

環境アセスメントの手続きの流れは、下図の通りです。

I-1-39 環境管理活動に係る用語

企業等の環境管理活動に係る用語の説明として、次の記述のうち最も適切なものはどれか。

① 環境会計とは、環境保全に資する事業活動を行った企業が、税制上の優遇措置を受ける際に、環境保全のために要したコストを整理し国や自治体に申請する会計手法をいう。

② 環境報告とは、企業が事業活動に伴い排出した物質のうち、有害であるとして法令で定められたものについて、その年間排出量を国に報告するための仕組みをいう。

③ カーボンフットプリント制度とは、一定規模以上の事業者が、商品やサービスの消費段階で排出される温室効果ガスのうち、二酸化炭素の量について国に報告する制度をいう。

④ 環境マネジメントシステムとは、環境関連法令で定められた義務的手続を網羅し、企業の事業活動においてこれら義務的手続の遺漏防止と確実な履行をサポートするためのシステムをいう。

⑤ 社会的責任投資とは、各企業の収益力、成長性等の判断に加え、人的資源への配慮、環境への配慮、利害関係者への配慮などの取組を評価し、投資選定を行う投資行動をいう。

正解と解説

【正解⑤】

①環境会計は、企業・団体等の組織が、持続可能な発展を目指して社会との良好な関係を保ちつつ、環境保全への取り組みを効率的かつ効果的に推進していくことを目的として、事業活動における環境保全のためのコストとその活動により得られた効果を認識し、可能な限り定量的に測定して伝達する仕組みのことです。

②環境報告は、企業等の事業者が最高経営者の緒言環境保全に関する方針、目標、行動計画、環境マネジメントに関する状況(環境会計、法規則遵守、環境適合設計等)及び環境負荷の低減に向けた取り組み等についてまとめ、環境アカウンタビリティの一環として社会一般に開示、公表するものです。

③カーボンフットプリント制度とは、商品のライフサイクル全体で排出された温室効果ガスを 二酸化炭素の排出量に換算して「見える化」する仕組みです。

④環境マネジメントシステムとは、企業や団体等の組織が環境方針、目的・目標等を設定し、その達成に向けた取組を実施するための組織の計画・体制・プロセス等のことです。

I-1-40 環境基準の達成状況

平成22 年度から平成28 午度までの期間(以下、「対象期間」という)について、全国の自動車排出ガス測定局の有効測定局における環境基準の達成状況に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、環境基準の達成状況については「大気汚染の状況 資料編」(平成26 年度版、平成28 年度版 環境省)に依る。

① 二酸化窒素については、対象期間を通じて環境基準の達成率が9 割を超えており、平成28 年度においても、ほとんどの局が環境基準を達成した。

② 浮遊粒子状物質については、対象期間を通じて環境基準の達成率が一貫して低下傾向を示し、平成28 年度の達成率は約1 割程度に留まった。

③ 微小粒子状物質については、環境基準の達成率が前年度を下回る年度はあったが、対象期間全体では達成率は向上傾向を示し、平成28 年度の達成率は約9 割となった。

④ 光化学オキシダントについては、対象期間を通じて環境基準の達成率が1 割以下の極めて低い値で推移し、平成28 年度は全ての局が環境基準を達成できなかった。

⑤ 二酸化硫黄については、平成28 年度も含め、対象期間の全ての年度において、全ての局が環境基

準を達成した。

正解と解説

【正解②】

浮遊粒子状物質 (SPM)の環境基準達成率は、一般局、自排局とも100%に近い数値で推移しています。

コメント