経済性管理

I-1-1 政府や自治体等の政策評価や企業等の投資評価に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 費用便益分析は、政策等の外部経済及び外部不経済を対象として定量的に評価する手法の総称である。

② 費用効用分析では、政策等による効果はすべて効用関数によって貨幣価値に換算される。

③ アウトカム指標は、アウトプット指標を貨幣価値に換算したものである。

④ 2 つの投資案があるとき、それらの内部収益率の大小関係と正味現在価値の大小関係は常に一致する。

⑤ 回収期間法による投資案の評価では、投資回収後のキャッシュ・フローは考慮されない。

【正解⑤】

- 費用便益分析は外部経済だけでなく、内部経済も対象とします。「外部経済」とは、ある経済活動が市場を通さないところで第三者に良い影響を与えることを意味しており、「正の外部性」とも呼ばれる。 反対に「外部不経済」は、その経済活動が第三者に対して悪影響を及ぼす場合を指し、「負の経済性」ともいう。

【内部経済と外部経済の違い】

内部経済:個々の企業の資金調達能力、経営能力、組織の効率性など、その企業内部の固有の特性から生ずる利得のこと

外部経済:個々の企業の外部の状況、つまり産業全体あるいは国民経済全体の発達などによってもたらされる利得のこと

- 政策効果などを貨幣価値に換算するのは費用便益分析です。

- アウトカム指標はアウトプット(活動)による成果をあらわす指標で、貨幣価値換算したものではありません。https://certlabo.com/input-output-outcome/

- 内部収益率と正味現在価値の大小には相関関係はありません。

I-1-2 我が国における、いわゆるPFI (Private Finance Initiative) 法(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律)に基づく事業(以下「PFI 事業」という。)に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① PFI 事業におけるVFM(バリュー・フォー・マネー)とは、事業期間全体を通じた公的財政負担の見込額の現在価値のことである。

② BTO 方式とは、民間事業者が施設を整備し、施設を所有したままサービスの提供を行い、そのサービスに対して公共主体が民間事業者に対価を支払う方式のことである。

③ BOT 方式では、施設完成直後に、施設の所有権が民間事業者から公共主体に移転される。

④ コンセッション方式では、施設の所有権を公共主体が有したまま、施設の運営権が民間事業者に設定される。

⑤ 内閣府の調査によれば、実施方針が公表されたPFI 事業の単年度ごとの件数は、ここ数年減少傾向にある。

【正解④】

①VFM (Value for Money)は、支払い(Money)に対して最も価値の高いサービス(Value)を供給するという考え方です。従来の方式と比べてPFIの方が総事業費をどれだけ削減できるかを示す割合で、次の式で定義されています。

VFM = (従来の公共事業のLCC – PFIのLCC) ÷ (従来の公共事業のLCC) x 100

②③BOT 方式とBTO方式が逆です。B はBuild、O はOperate、T はTrade です。

・BTO(Build Transfer and Operate)方式

民間事業者が施設を建設し、施設完成直後に公共に所有権を移転し、民間事業者が維持管理及び運営を行う方式。

・BOT(Build Operate and Transfer)方式

民間事業者が施設を建設し、維持管理及び運営し、事業終了後に公共に施設所有権を移転する方式。

・BOO(Build Operate and Own)方式

民間事業者が施設を建設し、維持管理及び運営をするが、公共への所有権移転は行わない方式。

・RO(Rehabilitate Operate)方式

民間事業者が自ら資金を調達し、既存の施設を改修・補修し、管理・運営を行う方式。

⑤平成27年から令和元年までは増加し、令和2年は減少、令和3年は横ばい。

I-1-7 財務諸表に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、キャッシュ・フロー計算書は間接法によるものとする。

① 貸借対照表において、流動負債に対する流動資産の割合が大きいほど、短期的な資金繰りは安全である。

② 損益計算書において、売上高に対する売上総利益の割合が大きいほど、製品やサービスの全体としての付加価値が高い。

③ 営業活動によるキャッシュ・フローの計算では、売上債権の増加にはキャッシュのプラスの調整を行い、仕入債務の増加にはキャッシュのマイナスの調整を行う。

④ フリー・キャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローに投資活動によるキャッシュ・フローを加えたものである。

⑤ キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物の期末残高は、通常、貸借対照表における現金及び預金と同じ程度の金額となる。

【正解③】

売上債権は売掛金、仕入債務は買掛金のことです。売掛金の増加と買掛金の増加にはキャッシュの増減を伴いません。売掛金の増加は売上が増加し、買掛金の増加は仕入が増加します。

売掛金の減少はキャッシュが増加し、買掛金の減少はキャッシュが減少します。

I-1-8 生産活動又はサービス提供活動における設備管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 設備のライフサイクルコストには、設備の開発や取得のための初期投資コストと運転・保全の費用は含まれ、他方、設備の廃却費は含まれない。

② 一般に、設備保全活動に必要な保全費には、設備の新増設、更新、改造などの固定資産に繰り入れるべき支出は含まれない。

③ 設備修理期間中の設備休止に伴う機会損失費は、活動基準原価計算により得られる費用として算出することができる。

④ 生産自動化など計画中の設備投資案の経済計算には、価値分析や原価企画などの方法があり、設備投資案の評価・比較に用いられる。

⑤ 劣化を理由として現在使用中の設備を取り替える場合、絶対的劣化による取替を「設備更新」といい、相対的劣化による取替を「設備取替」という。

【正解②】

①廃却費もLCCに含まれます。

③活動基準原価計算は間接費の配賦に使います。機会損失費とは無関係です。

④価値分析(Value Analysis)は、使用する材料の特性・機能、加工技術及び設計方法などを分析・検討することにより、コスト低減を図る活動です。現在の生産計画への影響を最小限に抑え、大掛かりな変更なしにコストを下げるという点がポイントです。

原価企画は、新製品を市場に導入するに際して、商品構想、製品企画、開発・設計といった初期フェーズにおいて目標利益(目標利益=目標価格-許容原価)を確保してしまおうとする原価作り込み活動です。

⑤絶対的劣化は老朽化、相対的劣化は旧式化、陳腐化を意味します。相対的劣化は、「当初の機能・性能は保持しているが、新しく求められる機能・性能は保持していないという状況」です。

人的資源管理

I-1-12 職場におけるセクシャルハラスメントについて政府が策定した指針(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 事業主が講ずべき措置とは、職場におけるセクシャルハラスメントに関する方針の明確化及びその周知・啓発、相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、事後の迅速かつ適切な対応等である。

② 職場において行われる労働者の意に反する性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が解雇、降格、減給等の不利益を受けることを環境型セクシャルハラスメントという。

③ 事業主が講ずる措置の対象となる職場とは、事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指し、通常就業している場所以外であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば職場に含まれる。

④ 事業主が講ずる措置の対象となる労働者には、非正規雇用労働者を含む事業主が雁用する労働者の全てのほか、その職場を派遣先とする派遣労働者も含まれる。

⑤ 職場におけるセクシャルハラスメントの行為者には、事業主、上司、同僚に限らず、取引先等の他の事業主又はその雇用する労働者、顧客もなり得る。

【正解②】

②は対価型セクシュアルハラスメントの説明です。

セクハラには、対価型・環境型・制裁型・妄想型の4つの種類があります。

対価型セクシュアルハラスメントと環境型セクシュアルハラスメントは、男女雇用機会均等法第11条第1項により、防止措置を講じることが義務付けられています。

- 対価型セクシュアルハラスメント

性的な言動を拒否したために労働条件に不利益を受けるセクハラ - 環境型セクシュアルハラスメント

性的な言動を受けたために就業環境が害され、能力の発揮に支障をきたすセクハラ

視覚型・発言型・身体接触型の3つに分類される - 制裁型セクシュアルハラスメント

性差別的な価値観に基づき、女性の昇進や活躍を否定・抑圧するセクハラ - 妄想型セクシュアルハラスメント

相手が自分に好意があると勘違いし、しつこく付きまとうセクハラ

https://nichirou.com/5863

I-1-14 マクロ経済ベースでの我が国の労働分配率及び労働生産性に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお「G7 サミット参加国」とは、アメリカ、イギリス、 ドイツ、フランス、 日本、カナダ及びイタリアをいう。

① 労働分配率は、景気拡大局面においては低下し、景気後退局面においては上昇するという特徴がある。

② 2000 年以降の資本金規模別にみた労働分配率の比較では、「資本金1 千万円以上1 億円未満の企

業」は、「資本金10 億円以上の企業」に比べ、労働分配率が低い。

③ 2019 年度における国民所得に占める雇用者報酬の比率は、 50%を下回っている。

④ 2018 年における主要産業の労働生産性の比較では、「宿泊・飲食サービス業」は「製造業」より高い。

⑤ G7 サミット参加国における2019 年の一人当たりの名目GDP の比較では、日本は高い方から2 番目である。

【正解①】

労働分配率は次の式で定義されます。

労働分配率(%) = 人件費 ÷ 付加価値 × 100

給与や福利厚生費などの人件費が増えれば労働分配率は上がり、企業活動を通して生み出される付加価値が増えれば労働分配率は下がります。

つまり、労働分配率が低いほど、効率よく付加価値を生み出していると言えます。

この関係を簡単にまとめると次のような関係になります (実際は、それぞれの項目は相互作用するため、こんなに単純ではありません)。

| 人件費 | 付加価値 | 労働分配率 | |

| 好景気 | → | ↑ | ↓ 低下 |

| 不景気 | → | ↓ | ↑ 上昇 |

| 給与上昇 | ↑ | → | ↑ 上昇 |

| 給与減少 | ↓ | → | ↓ 低下 |

②労働分配率(付加価値に占める人件費の割合)は高くなります。

③国民所得は、賃金総額(雇用者報酬)、企業の利益(営業余剰・混合所得)の合計額として定義されます。

労働分配率=国民所得に占める雇用者報酬の比率

という関係があります。近年は70%前後で推移しています。

④製造業のほうが労働生産性が高いです。

労働生産性 = 付加価値 ÷ 従業員数

労働生産性とは従業員1人あたりの付加価値であり「会社の稼ぐ力」を表す指標です。

⑤G7は、日本、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス、ドイツ、イタリアの7か国です。

日本は2017年以降6位、2022年は7位(最下位)です。

I-1-16 以下の(ア) ~ (エ)のそれぞれについて、職能別組織と事業部制組織のどちらが優位であるかを整理した。次のうち、優位な組織の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(ア)専門的な知識や経験の蓄積

(イ)活動規模の拡大に伴う単位コストの低下

(ウ)事業環境の変化への迅速な対応

(エ)次世代の経営者の育成

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 職能別組織 | 職能別組織 | 事業部制組織 | 事業部制組織 |

| ② | 事業部制組織 | 職能別組織 | 職能別組織 | 職能別組織 |

| ③ | 職能別組織 | 職能別組織 | 職能別組織 | 事業部制組織 |

| ④ | 事業部制組織 | 事業部制組織 | 職能別組織 | 職能別組織 |

| ⑤ | 事業部制組織 | 事業部制組織 | 事業部制組織 | 職能別組織 |

【正解①】

事業部制とは本社部門の下に、事業ごとに編成された組織(事業部)を配置した組織形態。 本社部門の負担を減らし、各事業で迅速な意思決定ができる。 企業が多角化したり、地理的に拡大したりすると、本社部門がすべての事業に関する意思決定を行うのは難しくなります。

職能別組織は「機能別組織」と呼ばれ、職能や業務内容ごとに部門を編成する組織形態を指します。「営業部」「製造部」「経理部」というように機能ごとに部門を編成したものです。活動規模が大きくなると業務の効率化が進み、単位コストの低下がはかれます。

情報管理

I-1-23 クラウドコンピューティング(以下「クラウド」という。)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① クラウドは、データやアプリケーションなどのコンピュータ資源をネットワーク経由で利用する仕組みである。

② エッジコンピューティングは、従来のクラウドよりもユーザに近い領域でデータ処理機能を提供することで、 リアルタイム性を確保する技術である。

③ 企業がクラウドサービスを利用する効果の例として、システム構築の迅速さ・拡張の容易さ、初期費用・運用費用の削減、可用性の向上、利便性の向上などが挙げられる。

④ クラウドサービスのうちPaaS は、電子メール、グループウェアなどのアプリケーションの機能をネットワーク経由で利用者に提供するサービスである。

⑤ パブリッククラウドは、クラウドの標準的なサービスを不特定多数が共同で利用する形態を指し、プライベートクラウドは、利用者専用のクラウド環境を指す。

【正解④】

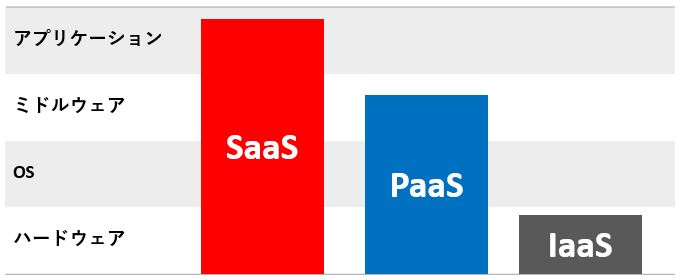

④はSaaS の説明です。クラウドサービスはサービスの利用形態によってSaaS (Software as a Service)、PaaS (Platform as a Service)、IaaS (Infrastructure as a Service)の3つに分類できます。最もクラウド上のシステムを利用する方式がSaaS、使わない方式がIaaS、中間がPaaSです。

安全管理

I-1-25 消費者安全に係る次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、以下において「隙間事案」とは、消費者安全に係る事案で、各行政機関の所管する既存の法律には、その防止措置がないものをいう。また、内閣総理大臣の権限については、法令により消費者庁長官に委任されている場合を含む。

① 多数の消費者の財産に被害を生じ、又はそのおそれのある事態が発生し、それが隙間事案である場合、内閣総理大臣は事業者に対し勧告・命令等の措置をとることができる。

② 関係行政機関の長や地方公共団体等の長は、消費者安全に係る重大事故等が発生した旨の情報を得たときは、他の法律による通知や報告に関する定めがある場合等を除き、直ちに内閣総理大臣に通知しなければならない。

③ 都道府県においては国民生活センターを、また、市町村においては消費生活センターをそれぞれ設置しなければならない。

④ 消費者安全調査委員会は、事故等の原因について、責任追及とは目的を異にする科学的かつ客観的な究明のための調査を実施する。

⑤ 重大事故等が隙間事案に該当するか否かが一見して明確でない場合、まず消費者庁がこれを隙間事案になる可能性があるものとして受け止め、その上で、法律の適用関係の確認等が行われる。

【正解③】

消費生活センターは、都道府県及び市町村に設置され、各自治体が運営しています。

国民生活センターは独立行政法人です。国民生活センターは土日祝日も利用可能のため、消費生活センターのバックアップ機関としての機能も持ちます。

I-1-31 科学技術イノベーションと社会に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 消費者庁、食品安全委員会、厚生労働省、農林水産省等は、食品の安全性に関するリスクコミュニケーションを連携して推進している。

② ライフサイエンスの急速な発展は、人類の福利向上に大きく貢献する一方、人の尊厳や人権に関わるような生命倫理の課題を生じさせる可能性がある。

③ 遺伝子組換え技術で得られた生物は、新たな遺伝子の組合せをもたらし生物の多様性を増進することからその使用は規制されていないが、表示が義務付けられている。

④ いわゆる動物愛護管理法では、動物実験について、代替法の活用、使用数の削減、苦痛の軽減の考え方が示されている。

⑤ 未来の社会変革や経済・社会的な課題への対応を図るには、多様なステークホルダー間の対話と協働が必要である。

【正解③】