経済性管理

I-1-4 原価計算に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 原価計算とは,企業などにおける組織活動で消費される経営資源の消費額を計算することである。

② 原価計算は,大別して費目別計算,部門別計算,製品別計算の3つのステップに分類できる。

③ 実際原価計算は,事業計画のような将来の目標に対して積極的に原価計算を行う方法である。

④ 予定原価は,予定消費量及び予定単価を基に設定される。

⑤ 標準原価の利用法の1つとして,具体的な目標を設定して組織活動の結果を管理することが挙げられる。

【正解③】

③は、予定原価計算の説明です。

実際原価計算とは、実際に生産で使用した部品・材料などの数量、取得した部品・材料などの単価、費やした作業時間を積算した原価計算法で、消極的な原価計算と呼ばれている。

また、原価管理を行うためには、標準原価計算との併用が必要です(実際と目標の差異分析のため)。標準原価計算は、過去の製造コストを分析して定めた目標値である標準原価を活用して算出します。

I-1-8 国際規格のマネジメントシステムに関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① ISO 9001 は,品質マネジメントシステムに関する規格である。

② ISO 14001 は,環境マネジメントシステムに関する規格である。

③ OHSAS 18001 は,プロジェクトマネジメントシステムに関する規格である。

④ ISO/IEC 27001 は,情報セキュリテイマネジメントシステムに関する規格である。

⑤ ISO 50001 は,エネルギーマネジメントシステムに関する規格である。

【正解③】

OHSAS 18001は労働衛生システムに関する規格です。ISO 21500がプロジェクトマネジメントの国際規格です。

人的資源管理

I-1-11 労働関係法の体系及び労使関係管理に関する次の記述のうち, 最も不適切なものはどれか。

① 我が国の成文労働関係法は,大きく憲法の労働権に基づくものと団結権に基づくものに分けられるが,労働者派遣法は前者の例,労働関係調整法は後者の例に該当する。

② 我が国では,労働者に対し,団結権,団体交渉権,団体行動権の労働三権が原則として保障されている。

③ 我が国の労働組合組織は,一般的には企業別組合を単位組織としている。

④ 団体交渉においては,賃金や労働時間,休暇など,労働組合法で具体的に限定されている交渉事項を対象に交渉を行う。

⑤ 労働委員会は,労働争議が発生した場合に,原則として当事者の申請により「あっせん」・「調停」・「仲裁」の争議調整を行う。

【正解④】

労働組合法では交渉事項を定めていない。

I-1-14 人的資源計画に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 職務設計とは,組織の各構成員に高い意識付けを行い,個々の能力を最大限に発揮できるように職務を設計することである。

② 雇用管理の重要なポイントは,採用条件と選考方法を明確にすること,従業員の適正配置を行うこと,公正で適切な処遇を行うことの3つである。

③ 職務明細書は,知識・技能・経験3 専門能力,適性,心身の特性なと職務に必要な人的特徴を記述したものである。

④ 職務分析の結果は,従業員の募集や選考などの雇用管理,教育訓練管理,人事考課管理など様々な管理活動に利用される。

⑤ 職務設計における中核的職務特性とは,職務に関する義務,権限,責任,必要とされる知識,経験の5つをいう。

【正解⑤】

中核的職務特性は次の5つです。

- 技能多様性

- タスク完結性

- タスク重要性

- 自律性

- フィードバック

I-1-16 プロジェクトを効果的にマネジメントする上で,プロジェクト・マネジャーが活用すべきスキルに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

① プロジェクト・マネジャーはプロジェクト・チームをマネジメントし,リードするために影響力を行使することがあるが,その場合,相手に応じて人間関係のスタイルを調整したり権威を行使したりすることは望ましいことではないとされる。

② プロジェクト・マネジャーが一般に用いる意思決定のスタイルには,命令,相談,合意,成り行きがあるとされ,また,意思決定のやり方に影響を与える要因には,時間的制約,信頼,品質,受容があるとされる。

③ リーダーシップは,ビジョンを再確認しプロジェクト参加者に高いパフォーマンスを達成するように動機付けし,鼓舞することに力を注ぐ必要のあるプロジェクト終期のフェーズにおいて特に不可欠である。

④ プロジェクト環境における動機付けとは,プロジェクト参加者が最も重視する価値に対する他者の評価を最大化させるとともに,プロジェクト目標を達成するための環境を整えることである。

⑤ 傾聴の技術を効果的に使うことは,問題の所在の確認や意思決定等に役立つとされるが,消極的な手法のためコミュニケーションの重要な部分とはされていない。

【正解②】

①:相手、状況に応じてリーダーシップスタイルを調整することが肝要です。

③:動機付けが必要なのは、プロジェクト初期のフェーズです。

④:動機付けとは、自分自身が納得することです。「他社の評価」を最大化するのではなく「自分自身の評価」を最大化させることです。

⑤:「傾聴」は、信頼構築につながる重要なコミュニケーション技法です。

情報管理

I-1-24 次の情報セキュリティにおけるサイバー攻撃に関する用語の説明のうち,最も不適切なものはどれか。

① メール爆弾:ウイルスに感染した電子ファイルを電子メールに添付して,メール受信者のデータを破壊するサイバー攻撃

② ゼロデイ攻撃:ソフトウェアの脆弱性問題の存在が広く公表され対応がとられる前に,その脆弱性を突いて行うサイバー攻撃

③ 分散DoS:分散した多数のコンビュータから特定のコンビュータに一斉にパケットを送出し,機能を停止させるサイバー攻撃

④ 標的型攻撃:特定の組織,利用者をターゲットにしたサイバー攻撃

⑤ ポットネット:サイバー攻撃に用いるために遠隔操作されてしまっているコンビュータ群

【正解①】

メール爆弾:電子メールを大量に送り付け、相手のメールサーバーを破壊する行為

安全管理

I-1-29 労働安全衛生管理システムに関する次の記述のうち,最も適切なものはどれか。

① このシステムは,事業場において安全衛生水準を向上していくための仕組みであり,実施し運用することが,法律により義務付けられている。

② このシステムを実施し運用する場合の具体的な手続きとしては,まず安全衛生計画の策定から始めることが必要である。

③ このシステムを適切に実施し運用する責任は労働者にあるが,安全確保には事業場トップの理解と協力が不可欠である。

④ このシステムの手続きの1つに,危険又は有害要因を特定し,それを除去又は低減するための実施事項を特定することがある。

⑤ このシステムでは,安全衛生計画の実施状況の日常的な点検は不要であるが,システム監査の実施と改善は必要である。

【正解④】

①:自主的に行う活動で、法律によって義務化されていない。

②:労働安全衛生方針の表明→目標設定→計画作成、の順番

③:労働者に責任はない

⑤:本システムの実施及び運用について日常的に点検を行い、改善を行う。

● OSHMS(労働安全衛生マネジメントシステム)とは

OSHMSは、事業者が労働者の協力の下に「計画(Plan)-実施(Do)-評価(Check)-改善(Act)」(「PDCAサイクル」といわれます)という一連の過程を定めて、

→継続的な安全衛生管理を自主的に進めることにより、

→労働災害の防止と労働者の健康増進、さらに進んで快適な職場環境を形成し、

→事業場の安全衛生水準の向上を図ること

を目的とした安全衛生管理の仕組みです。

国際的な基準としてILO(国際労働機関)においてもOSHMSに関するガイドライン、ISO(国際標準化機構)においてISO45001が策定されています。

労働安全衛生マネジメントシステムの特徴

OSHMS指針の特徴として、次のことがあげられます。

(1)PDCAサイクル構造の自立的システム

OSHMSは、「PDCAサイクル」を通じて安全衛生管理を自主的・継続的に実施する仕組みです。基本的には安全衛生計画が適切に実施・運用されるためのシステムですが、これに加えて従来のわが国の安全衛生管理ではなじみの薄かったシステム監査の実施によりチェック機能が働くことになります。したがって、OSHMSが効果的に運用されれば、安全衛生目標の達成を通じて事業場全体の安全衛生水準がスパイラル状に向上することが期待できる自立的システムです。

(2)手順化、明文化及び記録化

OSHMSでは、システムを適正に運用するために関係者の役割、責任及び権限を明確にし、文書にして記録することとされています。この記録は、安全衛生管理のノウハウが適切に継承されることに役立つものです。手順を重視し、文書により明文化し、その記録を保存することを重視するのはOSHMSの特徴の一つです。

(3)危険性又は有害性の調査及びその結果に基づく措置

OSHMSでは、労働安全衛生法第28条の2に基づく指針に従って危険性又は有害性等の調査を行い、その結果に基づいて労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を採るための手順を定めることとしています。いわゆるリスクアセスメントの実施とその結果に基づく必要な措置の実施を定めているものでOSHMSの中心的な内容です。

(4)全社的な推進体制

OSHMSでは、経営トップによる安全衛生方針の表明、次いでシステム管理を担当する各級管理者の指名とそれらの者の役割、責任及び権限を定めてシステムを適正に実施、運用する体制を整備することとされています。また、事業者による定期的なシステムの見直しがなされることとなっており、安全衛生を経営と一体化する仕組みが組み込まれて経営トップの指揮のもとに全社的な安全衛生が推進されるものとなっています。

労働安全衛生マネジメントシステムの実施方法

事業場でOSHMSを実施する場合には、前述の厚生労働省から示されているOSHMS指針に従って仕組みを整備し、運用することが必要です。

同指針に示された具体的な手順は次のとおりです。

[1] 事業者が安全衛生方針を表明する(第5条)

[2] 建設物、設備、原材料、作業方法等の危険性又は有害性などを調査し、その結果を踏まえ、労働者の危険又は健康障害を防止するために必要な措置を決定する(第10条)

[3] 安全衛生方針に基づき、安全衛生目標を設定する(第11条)

[4] [2]の実施事項と[3]の安全衛生目標等に基づき、安全衛生計画を作成する(第12条)

[5] 安全衛生計画を適切、かつ、継続的に実施する(第13条)

[6] 安全衛生計画の実施状況等の日常的な点検及び改善を行う(第15条)

[7] 定期的に労働安全衛生マネジメントシステムについて監査や見直しを行い、点検及び改善を行う (第17条)

[8] [1]-[7]を繰り返して、継続的(PDCAサイクル)に実施する(第18条)

I-1-32 フェールセーフとフォールトトレランスに関する次の(ア)~(オ)の記述のうち,フェールセーフに関するものの数はどれか。

(ア)ガスコンロで調理中に吹きこぼれで火が消えた場合,ガスの供給を停止する。

(イ)プレス機械は,故障時にはスライドの下降が停止する。

(ウ)航空機は, 1つのエンジンが故障しても飛び続けられる。

(エ)圧力センサの故障時には圧力が上昇しないよう,設備は安全側に移行する。

(オ)病院では手術中に停電が起こったら自動的に補助電源に切り替わる。

①1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

【正解③】

- フェールセーフ(故障すると安全停止):ア、イ、エ

- フォールトトレランス(故障しても冗長性で継続稼働):ウ、オ

社会環境管理

I-1-34 「平成24年版環境・循環型社会・生物多様性白書」に示されている,我が国の物質フローと廃棄物についての近年10年程度の傾向(ただし,東日本大震災により生じた災害廃棄物による影響を除く。)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 物質フローの循環利用率は,向上している。

② 物質フローの資源生産性は,向上している。

③ 物質フローの最終処分量は,減少している。

④ 一般廃棄物(ごみ)の排出量は,減少している。

⑤ 産業廃棄物の排出量は,増加している。

【正解⑤】

平成7年以降、産業廃棄物の排出量はほぼ横ばいで、この傾向は令和でも続いている。

I-1-36 社会経済のグリーン化の推進に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① いわゆるグリーン購入法は,国等の公的部門における環境負荷の低減に資する物品等の調達の推進と,あわせて,製品メーカ一等に対し,自らが製造する物品等について適切な環境情報の提供に努めるべきことを規定している。

② いわゆる環境配慮契約法は,国等の公的部門における価格だけでなく環境負荷をも考慮した契約の推進と,あわせて,民間事業者に対し,環境に配慮した契約に努めるべきことを規定している。

③ エコアクション21 (環境活動評価プログラム)は,中小企業等でも容易に環境配慮の取組が可能となるよう環境省が策定したガイドラインである。

④ いわゆる環境配慮促進法は,環境報告書の普及促進と信頼性向上のための制度的枠組みの整備や一定の公的法人に対する環境報告書の作成・公表の義務付けについて規定している。

⑤ 地球温暖化対策のための税として,全化石燃料を課税ベースとする石油石炭税に二酸化炭素排出量に応じた税率が上乗せされて課税されている。

【正解②】

環境配慮契約法に、民間事業者に対する規定はありません。

●グリーン購入法とは

循環型社会の形成のため、生産者が環境に配慮した製品やサービスを供給するだけではなく、消費者がその製品やサービスを優先的に購入する仕組みとして、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)」が2001年(平成13年)に施行されました。

グリーン購入法では、国等の機関(国会、裁判所、各省、独立行政法人、国立大学等)による環境物品等(環境負荷低減に資する製品・サービス)の調達を義務化しています。地方自治体は努力義務となっていますが、国等と同じく調達方針の策定や調達目標の設定と調達の実施が求められています。企業や国民は一般的責務と位置づけられ、環境に配慮した製品やサービスの調達を心がけるよう求められています。国や地方自治体が率先してグリーン購入を行うことにより、需要の転換を図り、持続的発展が可能な社会の構築を推進することを目指しています。

グリーン購入法では、22分野285品目(2022年度)が特定調達物品とされており、毎年対象品目や判断の基準の見直しが行われています。

●環境配慮契約法とは

地球温暖化対策を契約面から推進するため、2007年に環境配慮契約法が制定されました。環境配慮契約法は、グリーン購入法と同様、国等の機関は取り組みが義務化され、地方自治体は努力義務とされています。環境配慮契約法では、公共機関が契約を結ぶ際に、価格に加えて環境性能を含めて総合的に評価したり裾切りをしたりすることにより、もっとも優れた製品やサービス等を提供する者と契約する仕組みです。環境保全の技術や知恵が経済的にも報われる、新しい経済社会を構築することを目指しています。

対象となる契約は7分野です。

・電気の供給を受ける契約

・自動車の購入及び賃貸借に係る契約

・船舶の調達に係る契約

・ESCO事業(省エネルギー改修事業)に係る契約

・建築物の設計に係る契約

・建築物の維持管理に係る契約

・産業廃棄物の処理に係る契約

●環境配慮活動促進法とは

2004年6月に制定された法律で、正式名称を「環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律」という。法律の目的は事業活動による環境保全についての配慮が適切になされることを確保するため、環境報告書の作成及び公表を求めるものである。

国は環境配慮等の状況を毎年度公表することを義務付けている。特に独立行政法人については環境報告書を作成し、自己評価または第三者評価を受けることにより、報告書の信頼性を高めなければならない。地方公共団体及び企業は公表するように努めなければならないとされている。

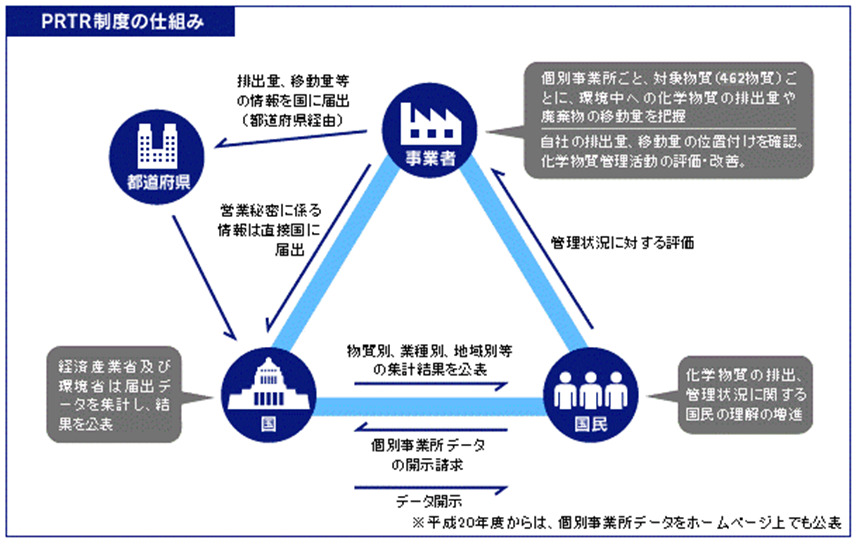

I-1-40 PRTR法(特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律)に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 第一種指定化学物質等取扱事業者は,その事業活動に伴う第一種指定化学物質の環境中への排出量と廃棄物に含まれての事業所外への移動量を把握し,毎年度,前年度分を国に届けなければならない。

② 国は,届出データを集計するとともに,届出の対象にならない事業所や家庭,自動車などから環境中に排出されている第一種指定化学物質の量を推計して,これらの届出データと推計データを併せて公表する。

③ 国は,届出データの集計結果は公表するが,個別事業所ごとの排出量,移動量に関する情報については,企業の経営情報を含むものであるため開示しない。

④ 指定化学物質等取扱事業者は,指定化学物質やそれを含む製品を他の事業者に出荷する際に,その相手方に対し,その化学物質等の性状及び取扱いに関する情報を提供しなければならない。

⑤ 国は, PRTRの集計結果などを踏まえて,環境モニタリング調査や,人の健康や生態系への影響についての調査を行う。

【正解③】

個別事業所ごとの排出量、移動量に関する情報は開示されます。

ただし、「第6条における秘密情報の審査基準について」によって企業の秘密情報にあたると判断された場合は情報は保護されます。

https://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/prtr/index.html