I-1-1 キャッシュ・フロー会計

財務諸表等規則に於けるキャッシュ・フロー会計では、営業活動、投資活動、財務活動の3 区分から生じるキャッシュ・フローについて計算書を作成する。次の収入のうち、財務活動に含まれる項目として、最も適切なものはどれか。

① 株式の発行による収入

② 財貨又は用役の販売による収入

③ 他の会社の株式及び債券から生じる配当及び利息による収入

④ 設備、建物、備品及びその他の生産用資産の売却による収入

⑤ 貸付金の回収による収入

解答と解説

【正解①】

営業活動、投資活動、財務活動、それぞれのキャッシュフローは次の通りです。

(1)営業活動によるキャッシュフロー

企業本来の営業活動によって得られたキャッシュの増減額を示しており、企業の収益性をキャッシュという視点でとらえたものです。

(2)投資活動によるキャッシュフロー

設備投資や有価証券などへの投資によるキャッシュの増減額を示しています。

(3)財務活動によるキャッシュフロー

外部からの資金の借入や返済などによるキャッシュの増減額を示しています。

これより、選択肢のキャッシュフローは下記のように分類されます。

① 株式の発行による収入 財務活動

② 財貨又は用役の販売による収入 営業活動

③ 他の会社の株式及び債券から生じる配当及び利息による収入 投資活動

④ 設備、建物、備品及びその他の生産用資産の売却による収入 投資活動

⑤ 貸付金の回収による収入 投資活動

I-1-2 価値工学 VE

価値工学(VE)は、顧客の要求機能を分析し、組織的活動により製品・サービスの価値を高める技法である。VE に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

- VE における価値は、「価値=機能×コスト」というモデルで表現される。

- VE における機能は一般に、動作を行う主体と動作の内容により「…が…する」という表現で定義する。

- VE における機能は、使用者がその製品・サービスを使用しようとする目的にかかわる機能と、外観の美しさなど感覚的満足感にかかわる機能とに分類することができる。

- VE における機能を目的と手段の観点から整理して表現する方法として、親和図が用いられる。

- VE の実施手順における基本ステップは、機能定義—代替案作成一機能評価の順である。

解答と解説

【正解③】

①:価値=機能÷コストで定義されます。

②:機能は「○○を△△する」という形で定義します。コップだと「内容物を保持する」といった具合です。

④:機能分析で抽出した要素機能の相互関係を体系化して表現する系統図を使用します。よって、親和図は誤りです。

⑤:VEの基本ステップは機能定義→機能評価→ 代替案作成の順です。

I-1-3 需要量の予測

移動平均法又は単純指数平滑法を用いて、各期の需要量の予測値を順次計算することを考える。

第1 期~第4 期の需要量の実績値が下表で与えられるとき、次の記述のうち、最も適切なものはどれか。なお、移動平均法及び単純指数平滑法による予測値の計算方法はそれぞれ以下のとおりである。

移動平均法:k次の移動平均法によるt+1 期の予測値FIt+1 は、直近k期間の実績値Yt,Yt-1,…,Yt-k+1 を用いて式(1)により計算される。

FIt+1=1/k(Yt+Yt-1+…+Yt-k+1) (1)

単純指数平滑法:単純指数平滑法によるt+1 期の予測値FSt+1 は、t期の実績値Yt、t期の予測値FSt及び定数α(0<α<1)を用いて式(2)により計算される。

FSt+1=αYt+(1-α)FSt (2)

本問ではα=0.3 として計算することとし,第3 期の予測値FS3 は354 であるとする。

表:需要量の実績値

| 期 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 需要量(個) | 360 | 340 | 310 | 258 | ? |

① 3 次の移動平均法による第5 期の予測値は、310 よりも大きい。

② 4 次の移動平均法による第5 期の予測値は、3 次の移動平均法による第5 期の予測値よりも小さい。

③ 単純指数平滑法による第4 期の予測値は、330 よりも小さい。

④ 単純指数平滑法による第5 期の予測値は、295 よりも小さい。

⑤ 単純指数平滑法による第2 期の予測値は、第2 期の実績値よりも大きい。

解答と解説

【正解⑤】

① Fl3= (Y2+Y3+Y4)÷3=(340+310+258)÷3 = 302.66 =302.7 < 310

② Fl4=(Y1+ Y2+Y3+Y4)÷4=(360+340+310+258)÷4=317>302.7

③ FS4 = αY3+(1-α)FS3

= 0.3 x 310+0.7 x 354

= 340.8>330

④FS5 = αY4+(1-α)FS4

= 0.3 x 258+0.7 x 340.8

= 315.96 > 295

⑤FS2は2通りの求め方がある。次の2通り。

a. FS3=αY2+(1-α)FS2 ⇔ FS2=(FS3-αY2)÷(1-α)

b. FS2=αY1+(1-α)FS1

当然ながら、同じ解 (FS2 = 360 > 340)が導かれる。

I-1-4 設備管理における保全活動

以下の(ア)~ (ウ)に示した設備管理における保全活動の内容と、その名称との組合せとして、最も適切なものはどれか。

(ア)設備の劣化傾向を設備診断技術などによって管理し、故障に至る前の最適な時期に最善の対策を行う保全活動。

(イ)設備、系、ユニット、アッセンブリ、部品などについて、計画・設計段階から過去の保全実績又は情報を用いて不良や故障に関する事項を予知・予測し、これらを排除するための対策を織り込む保全活動。

(ウ)故障が起こりにくい設備への改善、又は性能向上を目的とした保全活動。

| ア | イ | ウ | |

|---|---|---|---|

| ① | 改良保全 | 保全予防 | 予知保全 |

| ② | 保全予防 | 予知保全 | 改良保全 |

| ③ | 保全予防 | 改良保全 | 予知保全 |

| ④ | 予知保全 | 保全予防 | 改良保全 |

| ⑤ | 予知保全 | 改良保全 | 保全予防 |

解答と解説

【解答④】

(ア) この説明は「予知保全」の定義に合致します。予知保全は、設備の状態を監視し、故障の前に最適なタイミングで対策を行う活動です。

(イ) この説明は「保全予防」の定義に合致します。保全予防は、設計段階から故障や不良を予測し、対策を織り込む活動です。

(ウ) この説明は「改良保全」の定義に合致します。改良保全は、設備の信頼性や性能を向上させるための改善活動です。

したがって、正しい組み合わせは:

(ア) 予知保全

(イ) 保全予防

(ウ) 改良保全

よって、最も適切な答えは ④ です。

「設備診断技術」というワードがあれば予知保全です。

「設計段階から対策を織り込む」のは保全予防です。

「改善」というワードがあれば改良保全です。

I-1-5 サービスの特性

顧客に満足される高い品質のサービスを販売し提供するためには、工業製品の特性とは異なる、サービスの特性の違いを理解する必要がある。サービスの特性に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① サービスには、事前に在庫したり流通させたりすることができないという特性がある。

② サービスのうち、特に対人サービスには、顧客が必要とする場所と時間に生産され、生産と同時に消費されるという特性がある。

③ サービスには、同一のサービスを安定して繰り返し提供することが容易であるという特性がある。

④ サービスには、生産者と顧客との共同作業・相互作用によって便益や満足が生み出されるという特性がある。

⑤ サービスには、提供されると、それを元に戻すことができないという特性がある。

解答と解説

【正解③】

サービスの特性に関する問題です。

① 適切です。サービスは無形であり、在庫や流通が困難という特性があります。② 適切です。対人サービスは、顧客の必要な時と場所で生産され、同時に消費されるという特性があります。③ 不適切です。サービスは同一品質の安定した提供が難しいという特性があります。人的要因や環境要因によって品質にばらつきが生じやすいです。④ 適切です。サービスは生産者と顧客の相互作用によって価値が生み出されるという特性があります。⑤ 適切です。サービスは一度提供されると元に戻すことができない(不可逆性)という特性があります。したがって、最も不適切なものは ③ です。

サービスは同一品質の安定した提供が難しいという特性があるため、この記述は誤りです。

サービスの品質管理は工業製品と比べて困難であり、これはサービス業における重要な課題の一つです。

「同一のサービスを安定して繰り返し提供することが困難である」という特性があります。よって、「容易」という部分が誤りです。

I-1-6 制約条件の理論(TOC)

サプライチェーンマネジメントにおける制約条件の理論(TOC)の活用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 改善プロセスにおいて、既存のボトルネック工程の改善が進むにつれ、他の工程が新たなボトルネック工程として浮上してくることがある。

② ボトルネック工程のスケジュールがサプライチェーンの最終工程に通知される。

③ 全体の工程をボトルネック工程のペースに合わせることが、生産活動の基本となる。

④ サプライチェーン内で発生しうる様々な不具合によってもたらされるスループットの減少を抑えるために、バッファを用いた管理を行う。

⑤ 非ボトルネック工程を、ボトルネック工程でこなせる以上のペースで作業できるように改善したとしても、全体のスループットは増えない。

解答と解説

【正解②】

制約条件の理論(Theory of Constraints, TOC)の基本原則とサプライチェーンマネジメントにおけるその適用について各選択肢を評価します。

① 適切です。TOCでは、一つのボトルネックを改善すると、別の工程が新たなボトルネックになることがあります。これは「浮動するボトルネック」と呼ばれる現象です。

② 不適切です。通常、ボトルネック工程のスケジュールは最終工程ではなく、サプライチェーンの上流工程に通知されます。これにより、上流工程はボトルネック工程のペースに合わせて生産を調整できます。

③ 適切です。TOCの基本原則の一つで、システム全体の効率を最大化するために、全ての工程をボトルネック工程のペースに合わせます。

④ 適切です。TOCでは、バッファ管理を用いてスループットの減少を抑制します。これは予期せぬ変動に対処するための重要な戦略です。

⑤ 適切です。TOCによれば、非ボトルネック工程の改善は全体のスループットを増加させません。システムの制約(ボトルネック)を改善しない限り、全体の性能は向上しません。

したがって、最も不適切なものは ② です。

ボトルネック工程のスケジュールは最終工程ではなく、上流工程に通知されるべきです。これにより、サプライチェーン全体がボトルネックのペースに合わせて調整され、効率的な生産が可能になります。

「ボトルネック工程のスケジュールがサプライチェーンの最終工程に通知される。」ということはありません。

I-1-7 開発プロセスの種類

製品やシステムの開発を行う際の開発プロセスの種類に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① ウォーターフォール型は、要求分析に基づき、まず試作システムを製造し、機能や操作性を確認した後、本番の開発を進める方法である。

② スパイラル型は、開発チーム全員で、最初の工程から順番に開発を完了させて承認を受け、やり直しすることなく次の工程に進める方法である。

③ V 字型モデルは、開発する機能全体を俯瞰して、最初は機能を絞って薄く開発し、徐々に機能を強化し肉付けしていく方法である。

④ アジャイル型は、期間を短く区切って優先度の高い機能から実装することを繰り返し、ユーザーや顧客のフィードバックを取り入れながら開発をする方法である。

⑤ イテレーティブ型は、要求分析と現地テスト、詳細設計と結合テストなど、作成した仕様とそれに基づく成果の検証の対応関係をはっきりさせる方法である。

解答と解説

【正解④】

スパイラル開発とは、対象のシステムを機能ごとに分割して、重要な機能から構築している開発手法です。開発工程で機能ごとに、「要件定義→設計→開発→テスト→レビュー」を複数回繰り返し、改善します。プロトタイプを作成して評価を行い、評価後に再び追加開発・改良を繰り返します。

イテレーティブ開発とインクリメンタル開発

インクリメンタル開発では完成するまで価値がありません。中間成果物において価値がない開発手法がインクリメンタル開発です。

一方、イテレーティブ開発は最初から価値があるものを開発します。シンプルで最低限の機能しかありませんが、はじめから利用者の価値を実現するのがイテレーティブ開発です。そして、イテレーション(反復)によって、徐々に性能や操作を高めます。

I-1-8 PERT図

下図は、複数の作業で構成されている業務のPERT 図から、1 つの作業E を抜き出して示した図である。現状の業務日程計画における作業E の作業時間は3 時間、作業E の全余裕時間は4 時間、作業E の最早開始時刻は午前10 時である。なお、結合点i から出ている作業も、結合点j に入ってくる作業も作業E だけである。この図におけるPERT 計算に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 現状の業務日程計画における作業E の最遅開始時刻は、13 時である。

② 現状の業務日程計画における作業E の最早完了時刻は、13 時である。

③ 現状の業務日程計画における作業E の最遅完了時刻は、17 時である。

④ 作業実施条件の変更によって作業E の作業時間だけが5 時間に変更された場合、作業E の全余裕時間は2 時間になる。

⑤ 作業実施条件の変更によって作業E の作業時間だけが7 時間に変更された場合、作業E はクリティカルパス上の作業になる。

解答と解説

【正解①】

最遅開始時刻は、14 時です。「13時」という部分が誤りです。

「最早開始時間10時+余裕時間4時間」から求まります。

I-1-9 労務管理

労務管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 常時10 人以上の労働者を使用する事業場においては、使用者は、労働時間や賃金等の労働条件に関する事項などを定めた就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。

② 使用者は、10 日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、その年次有給休暇の日数のうち5日について、基準日から1 年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。

③ 対象期間を1 年間とする変形労働時間制を導入した場合、あらかじめ定められた総労働時間の範囲内で、対象期間における各日の始業及び終業の時刻や休日について、労働者が自らの判断で自由に決定や変更をすることができる。

④ 事業主は、終業時刻から次の始業時刻の間に、一定時間以上の休息時間の確保に努めなければならない。

⑤ 使用者は、就業規則を常時各作業場の見やすい場所へ掲示する等の方法により、労働者に周知させなければならない。

正解と解説

【正解③】

「始業及び終業の時刻や休日」は就業規則で定めます。

① 適切です。労働基準法第89条に基づく規定です。

② 適切です。労働基準法第39条に基づく年次有給休暇の時季指定義務に関する規定です。

③ 不適切です。変形労働時間制では、労働時間の配分は使用者が事前に定めるものであり、労働者が自由に決定や変更をすることはできません。

④ 適切です。これは「勤務間インターバル制度」に関する規定で、労働時間等設定改善法に基づいています。

⑤ 適切です。労働基準法第106条に基づく就業規則の周知義務に関する規定です。

したがって、最も不適切なものは ③ です。変形労働時間制における労働時間の配分について誤った記述をしています。変形労働時間制では、労働時間の配分は使用者が事前に定め、労働者との合意や労使協定などが必要となります。労働者が自由に決定や変更をすることはできません。

I-1-10 パートタイム・有期雇用労働法

いわゆるパートタイム・有期雇用労働法(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、昇給の有無、退職手当の有無、賞与の有無、相談窓口を文書の交付などにより明示しなければならない。

② 事業主は、短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表すると認められるものの意見を聴くように努めなければならない。

③ 事業主は、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、基本給、賞与、その他の待遇のそれぞれについて、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められる事情を考慮して、不合理と認められる相違がないように努めなければならない。

④ 事業主は、福利厚生施設のうち、給食施設、休憩室、更衣室について、通常の労働者が利用可能なものについては、短時間・有期雇用労働者に対しても利用の機会を与えなければならない。

⑤ 都道府県労働局長は、紛争の当事者である短時間・有期雇用労働者と事業主の双方又は一方から調停の申請があった場合において、紛争の解決のために必要があると認めるときは、紛争調整委員会に調停を行わせる。

正解と解説

【正解③】

「事業主は、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間で、基本給、賞与、その他の待遇のそれぞれについて、その待遇の性質及び目的に照らして適切と認められる事情を考慮して、不合理と認められる相違がないようにする」義務があります。

① 適切です。これは法律で定められた明示義務の内容を正確に述べています。

② 適切です。短時間労働者に関する就業規則の作成・変更時の意見聴取努力義務を正確に述べています。

③ 不適切です。「努めなければならない」という表現は誤りです。実際には、事業主は不合理な待遇差を設けることが禁止されています。つまり、努力義務ではなく、法的義務です。

④ 適切です。福利厚生施設の利用機会の付与に関する規定を正確に述べています。

⑤ 適切です。紛争解決のための調停制度について正確に述べています。

したがって、最も不適切なものは ③ です。

パートタイム・有期雇用労働法では、短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の不合理な待遇差は禁止されており、単なる努力義務ではありません。正しくは「事業主は、…不合理と認められる相違を設けてはならない」となります。

I-1-11 テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン

厚生労働省が策定したテレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 使用者が、テレワークにおける労働者の労働時間を把握する際には、労働者がテレワークに使用する情報通信機器の使用時間の記録等を用いる方法がある。

② 労働基準法に定められた労働時間制度の中で、通常の労働時間制度、変形労働時間制、フレックスタイム制では、テレワークを行うことが可能であるが、事業場外みなし労働時間制、裁量労働制では、テレワークを行うことができない。

③ テレワーク中に一定程度労働者が業務から離れる中抜け時間は、労働基準法上、使用者は把握することとしても、把握せずに始業及び終業の時刻のみを把握することとしても、いずれでもよい。

④ 労働者に適用される最低賃金は、テレワークを行う場所の如何に関わらず、テレワークを行う労働者の属する事業場がある都道府県の最低賃金が適用される。

⑤ 現にテレワーク中の労働者に対して、使用者が労働者に対し業務に従事するために必要な就業場所間の移動を命じ、その間の自由利用が保障されていない場合の移動時間は、労働時間に該当する。

正解と解説

【正解②】

事業場外みなし労働時間制、裁量労働制であってもテレワーク可能です。

① 適切です。ガイドラインでは、労働時間の把握方法としてこの方法が言及されています。

② 不適切です。事業場外みなし労働時間制と裁量労働制でもテレワークは可能です。ガイドラインではこれらの制度でのテレワーク実施について言及されています。

③ 適切です。ガイドラインでは、中抜け時間の取扱いについてこのように記載されています。

④ 適切です。最低賃金の適用はテレワークの場所ではなく、労働者が属する事業場の所在地によって決まります。

⑤ 適切です。テレワーク中の移動時間の取扱いについて、ガイドラインではこのように記載されています。

したがって、最も不適切なものは ② です。

事業場外みなし労働時間制と裁量労働制でもテレワークは可能であり、この記述は誤りです。ガイドラインでは、これらの労働時間制度においてもテレワークの実施が可能であることが明記されています。

I-1-12 労働安全衛生法の健康管理

労働安全衛生法の健康管理に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 事業者は、事業場における定期健康診断を行った場合、使用する労働者数に関わらず、定期健康診断結果報告書を行政官庁に提出しなければならない。

② 事業者は、時間外・休日労働時間が月80 時間を超えたすべての労働者に対し、医師による面接指導を行わなければならない。

③ 事業者は、使用する労働者数に関わらず、労働者に対し、定期に医師等によるストレスチェックを行わなければならない。

④ ストレスチェックを実施した事業者は、労働者を検査した医師等から検査結果を入手し、ストレスの程度を記録後、遅滞なく、労働者に検査結果を通知しなければならない。

⑤ ストレスチェックを受けた労働者のうち、高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があるとされた労働者から申出があった場合、事業者は、医師による面接指導を行わなければならない。

正解と解説

【正解⑤】

① 不適切です。定期健康診断結果報告書の提出義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に課せられています。

② 不適切です。月80時間を超える時間外・休日労働を行った労働者に対しては、申出があった場合に面接指導を行う義務があります。すべての該当労働者に対して強制的に行うわけではありません。

③ 不適切です。ストレスチェックの実施義務は、常時50人以上の労働者を使用する事業場に課せられています。

④ 不適切です。ストレスチェックの結果は、医師等から事業者に通知されるのではなく、直接労働者に通知されます。事業者は労働者の同意なしに個人のストレスチェック結果を入手することはできません。

⑤ 適切です。この記述は労働安全衛生法のストレスチェック制度に関する規定と一致しています。高ストレス者として選定され、面接指導を受ける必要があるとされた労働者から申出があった場合、事業者は医師による面接指導を行う義務があります。

したがって、最も適切なものは ⑤ です。

これはストレスチェック制度における面接指導の実施義務について正確に述べています。

I-1-13 組織構造の特性

組織構造の特性に関する(ア)~ (エ)の説明と、これに対応する組織構造の名称の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(ア)特定の目的を共有しつつ、水平的かつ緩やかに結びついた組織であり、従来の部門や組織の壁を越えて自律的に協働を行うことによって、環境の変化に対して自ら柔軟な構造変革を行う。

(イ)社長や管理職からの指揮命令系統はなく、組織の進化する目的を実現するために、メンバー全員が相互の信頼に基づき、独自のルールや仕組みを工夫しながら、組織運営を行う。

(ウ)上意下達の指揮命令系統をはっきりさせ、それぞれの役割に専念できる専門化と分業により、効率を高めた合理的な組織運営を行う。

(エ)製品や市場についての責任者と、効率追求や共通資源の企業内での蓄積に責任を負う職能部門の責任者の2 つの指揮命令系統を設定することにより、市場競争と企業内蓄積のバランスのとれた事業運営を行う。

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | ティール組織 | ネットワーク組織 | ピラミッド組織 | マトリクス組織 |

| ② | ネットワーク組織 | マトリクス組織 | ティール組織 | ピラミッド組織 |

| ③ | マトリクス組織 | ティール組織 | ピラミッド組織 | ネットワーク組織 |

| ④ | ティール組織 | ネットワーク組織 | マトリクス組織 | ピラミッド組織 |

| ⑤ | ネットワーク組織 | ティール組織 | ピラミッド組織 | マトリクス組織 |

正解と解説

【正解⑤】

組織構造の基本特性です。それぞれの組織構造のキーワードは次の通りです。

- ティール組織:独自のルール 相互信頼

- ネットワーク組織:結びついた 柔軟な構造変革

- ピラミッド組織:上意下達 施文かと分業

- マトリクス組織:2つの指揮命令系統

(ア) この説明はネットワーク組織の特徴を表しています。水平的で柔軟な構造、自律的な協働、環境変化への適応性が特徴です。

(イ) この説明はティール組織の特徴を表しています。階層構造がなく、全員が平等で自主的に運営する組織です。

(ウ) この説明はピラミッド組織(階層型組織)の特徴を表しています。明確な指揮命令系統と専門化、分業による効率性が特徴です。

(エ) この説明はマトリクス組織の特徴を表しています。製品/市場と職能の2つの軸を持つ組織構造です。

したがって、正しい組み合わせは:

(ア) ネットワーク組織

(イ) ティール組織

(ウ) ピラミッド組織

(エ) マトリクス組織

よって、最も適切な答えは ⑤ です。

I-1-14 組織コミットメント

テレワークが普及する中で、「会社と従業員の結びつき」が改めて注目されている。従業員の転職や離職につながる組織に対する姿勢としての「組織コミットメント」は、情緒的、功利的、規範的という3 つの要素で構成されるとされている。組織コミットメントに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、功利的コミットメン卜は、継続的若しくは存続的コミットメントと呼ばれるこもある。

① 組織の目標や価値観が自分と同じだから、との理由で組織に居続けるのは、情緒的コミットメントによるものである。

② この会社に毎月給与をもらっているから、この会社での業務のために培った技能の価値を失いたくないから、との理由で組織に居続けるのは、功利的コミットメントによるものである。

③ この会社に育ててもらったというような恩を感じて組織に居続けるのは、規範的コミットメントによるものである。

④ 組織コミットメントの3 つの要素のうち、一般に入社後一旦低下したのち上昇していく傾向にあるのは功利的コミットメントである。

⑤ 組織にとって有益な従業員を定着させるためには、情緒的コミットメントと規範的コミットメントを高めつつ、功利的コミットメントをいかに抑えるかが重要と言われている。

正解と解説

【正解⑤】

功利的コミットメントではなく、正しくは情緒的コミットメントです。

組織コミットメントの3つの要素(情緒的、功利的、規範的)の定義と特徴を理解し、各選択肢を評価します。

① 適切です。情緒的コミットメントの特徴を正確に述べています。

② 適切です。功利的(継続的)コミットメントの特徴を正確に述べています。

③ 適切です。規範的コミットメントの特徴を正確に述べています。

④ 適切です。功利的コミットメントは一般的に、勤続年数とともに上昇する傾向があります。

⑤ 不適切です。組織にとって有益な従業員を定着させるためには、3つのコミットメント全てを高めることが重要です。功利的コミットメントを抑えるのではなく、むしろ高めることが望ましいとされています。

したがって、最も不適切なものは ⑤ です。

功利的コミットメントを抑えるべきだという記述は、一般的な組織コミットメント理論と矛盾しています。実際には、3つのコミットメントをバランスよく高めることが、従業員の定着と組織への貢献を促進すると考えられています。

I-1-15 ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 専門性の高い業務におけるジョブ型雇用では、人の出入りがあるために会社が外部労働市場にさらされ、一般的にメンバーシップ型雇用より報酬が高く設定されやすい。

② 新卒一括採用を継続する日本の企業でジョブ型雇用を導入する場合は、下位等級をメンバーシップ型雇用とし、上位等級にジョブ型雇用を適用するなど、雇用区分を組み合わせて活用する場合が多い。

③ メンバーシップ型雇用では、内部育成による人材確保を進めることから、ジョブ型雇用に比べ、ビジネスモデルの変革やグローバル化の推進など事業の変化が激しい場合でも対応が容易である。

④ ジョブ型雇用では、社員が専門性を指向して、経営層が育ちにくくなるため、仕事や役割の計画的な割り当てと選抜教育により次世代のリーダーを育成する施策が必要になる。

⑤ メンバーシップ型雇用では、適材適所による生産性向上、ローパフォーマーの活用促進、セクショナリズムの軽減などが期待できる。

正解と解説

【正解③】

ジョブ型雇用とメンバーシップ型雇用の特徴を比較し、各選択肢の正確性を評価します。

① 適切です。ジョブ型雇用では外部労働市場の影響を受けやすく、専門性の高い業務では一般的に報酬が高くなる傾向があります。

② 適切です。日本企業でジョブ型雇用を導入する際、このような段階的なアプローチは一般的です。

③ 不適切です。メンバーシップ型雇用は内部育成を重視するため、急激な事業変化への対応はむしろ難しくなります。ジョブ型雇用の方が、必要な人材を外部から迅速に調達できるため、変化への対応が容易です。

④ 適切です。ジョブ型雇用では専門性が重視されるため、経営層の育成には特別な施策が必要になります。

⑤ 適切です。メンバーシップ型雇用のこれらの特徴は一般的に認識されています。

したがって、最も不適切なものは ③ です。メンバーシップ型雇用は内部育成を重視するため、急激な事業環境の変化に対応することが難しくなる傾向があります。ビジネスモデルの変革やグローバル化への対応は、むしろジョブ型雇用の方が容易であると考えられます。

I-1-16 人事考課管理

人事考課管理に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、成績考課については業績考課と呼ぶこともある。

① 成績考課は、たまたま業績に結び付きにくい職務を担うことになった社員が低く評価されてしまうことなどがあるため、主として賞与に反映されることが多い。

② 相対評価には、全員が同じぐらいの能カ・成果でも無理矢理に差を付けなければならない、優秀な人がいると他の人は頑張っても評価が上がらない、などの運用上の問題がある。

③ 評価者の主観や好き嫌いが評価に入り込まないよう、評価基準や手続を定め、事実に基づいて実施することを客観性の原則と呼ぶ。

④ 一般的に、評価対象社員の職位が上位ランクであるほど、成績考課や情意考課より、能力考課が重視される。

⑤ インプットの大きさを評価する能力考課が行われることにより、社員は長期的な視野に立って業績に貢献する能力を高めようとするインセンティブが働く。

正解と解説

【正解④】

① 適切です。成績考課(業績考課)は短期的な業績を評価するため、賞与への反映が一般的です。

② 適切です。相対評価の一般的な問題点を正確に述べています。

③ 適切です。客観性の原則の定義を正確に述べています。

④ 不適切です。一般的に、職位が上位になるほど、能力考課よりも成績考課(業績考課)が重視されます。上位職では、実際の成果や業績がより重要となるためです。

⑤ 適切です。能力考課は長期的な視点での能力開発を促すインセンティブとなります。

したがって、最も不適切なものは ④ です。職位が上位になるほど、能力考課よりも成績考課(業績考課)が重視される傾向があります。これは、上位職では具体的な成果や業績がより重要視されるためです。能力考課は主に下位や中位の職位で重視される傾向があります。

I-1-17 データ分析手法

以下のデータ分析事例(ア)~ (ウ)について、それぞれに適した分析手法の組合せとして、最も適切なものはどれか。

【データ分析事例】

(ア)ネットショップの顧客を対象にして、購買履歴から顧客を分類してダイレクトメールで商品を薦めるための顧客プロファイリングを行う。

(イ)複数の企業を対象にして、一定期間内の情報漏えい事件発生の有無に対して従業員数や情報セキュリティ訓練の実施回数がどの程度影響を及ぼしているかを調べる。

(ウ)スーパーマーケットの複数の店舗を対象にして、売上金額に対して最寄り駅からの距離や店舗面積がどの程度影響を及ぼしているかを調べる。

| ア | イ | ウ | |

|---|---|---|---|

| ① | 相関分析 | 単回帰分析 | ロジスティック回帰分析 |

| ② | クラスター分析 | ロジスティック回帰分析 | 重回帰分析 |

| ③ | 相関分析 | 単回帰分析 | 重回帰分析 |

| ④ | クラスター分析 | 重回帰分析 | ロジスティック回帰分析 |

| ⑤ | 相関分析 | ロジスティック回帰分析 | 単回帰分析 |

正解と解説

【正解②】

重回帰分析とロジスティック回帰分析の違いは次の通りです。

重回帰分析 : 従属変数が「数値」で表されます。

ロジスティック回帰分析 : 従属変数が 「0 or 1」や「関係の有無」で表されます。

(ア) ネットショップの顧客プロファイリング

- この事例には、顧客を類似した特徴を持つグループに分類する必要があります。

- 最も適した分析手法は「クラスター分析」です。

(イ) 情報漏えい事件発生の有無に対する影響要因の分析

- この事例では、結果変数が二値(発生あり/なし)で、複数の説明変数の影響を調べています。

- 最も適した分析手法は「ロジスティック回帰分析」です。

(ウ) スーパーマーケットの売上金額に対する影響要因の分析

- この事例では、結果変数が連続値(売上金額)で、複数の説明変数の影響を調べています。

- 最も適した分析手法は「重回帰分析」です。

したがって、最も適切な組み合わせは:

(ア) クラスター分析

(イ) ロジスティック回帰分析

(ウ) 重回帰分析

これに該当する選択肢は ② です。よって、最も適切な答えは ② クラスター分析、ロジスティック回帰分析、重回帰分析 です。

I-1-18 知的財産権

我が国における著作権を含む知的財産権に関する次の記述のうち、最も不適切な事例はどれか。

① PC 用のアプリケーションソフトウェアを購入した個人が、メディア破損に備え、製造会社の許諾を得ずに個人的にDVD—R にバックアップ・コピーをとった。

② 企業で購入した彫刻作品を、製作者の許諾を得ずに本社ビルのロビーに展示した。

③ 企業における従業員教育の教材とするため、市販されている書籍の一部分を、出版社の許諾を得ずにコピーして受講者に配付した。

④ 他社が開発した半導体チップのマスクパターンについて、知的財産権の権利保護が行われていなかったため、許諾を得ずに同じマスクパターンを使用した。

⑤ ある団体がその団体の名義で作成し80 年前に公開した著作物を、ある個人が、その団体の許諾を得ることなく Web サイト上に掲載した。

正解と解説

【正解③】

自組織内で使用する際も、市販書籍をコピーして配布することは著作権法違反にあたります。

① 適切です。個人的な使用目的でのバックアップコピーは著作権法で認められています。

② 適切です。購入した美術作品の展示は、著作権法で認められています。

③ 不適切です。教育目的であっても、書籍の一部をコピーして配布することは著作権侵害になる可能性が高いです。

④ 適切です。知的財産権の保護がされていない場合、その使用は法的に問題ありません。

⑤ 適切です。団体名義の著作物の保護期間は公表後70年です。80年経過しているため、著作権は消滅しており、許諾なく利用できます。

したがって、最も不適切なものは ③ です。教育目的であっても、著作物の一部をコピーして配布する行為は、著作権者の許諾なしには原則として認められません。これは著作権法で定められた「私的使用のための複製」の範囲を超えており、著作権侵害となる可能性が高いです。

I-1-19 システム評価指標 MTBF

ある会社では、3 種類(機種A、機種B、機種C)のサーバを使用しており、いずれの機種のカタログにもMTBF (平均故障間動作時間)は1、000 時間と記載されている。使用しているすべてのサーバの運用開始から現時点までの総時間(実際稼働時間と総修理時間の和)、稼働率、故障件数を調べ、機種ごとに集計したところ下表が得られた。各機種のMTBF に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

表 :各機種の棒時間、稼働率、故障件数

| 総時間 (時間) | 稼働率 | 故障件数 (件) | |

|---|---|---|---|

| 機種A | 1,230,000 | 0.91 | 1,110 |

| 機種B | 1,174,000 | 0.92 | 1,085 |

| 機種C | 1,181,000 | 0.94 | 1,105 |

① 3 機種のうちMTBF が最も低いのは機種A である。

② 機種A 及び機種B のMTBF は、ともにカタログ値を上回る。

③ 機種B のMTBF は、機種C よりも高い。

④ 機種C のMTBF は、カタログ値を下回る。

⑤ MTBF がカタログ値を上回るのは、3 機種のうち2 機種である。

正解と解説

【正解⑤】

で定義されます。この式に基づいて、それぞれのMTBFは次のように求まります。

| 総時間 (時間) | 稼働率 | 故障件数 (件) | MTBF | |

|---|---|---|---|---|

| 機種A | 1,230,000 | 0.91 | 1,110 | 1008.4 |

| 機種B | 1,174,000 | 0.92 | 1,085 | 995.47 |

| 機種C | 1,181,000 | 0.94 | 1,105 | 1004.7 |

I-1-20 タイムリー・ディスクロージャー

上場企業は、株価に影響を与えうる経営上の重要な情報を、正確性に配慮しつつも、速報性を重視して適時適切に公表する義務を証券取引所によって課せられており、このルールによる開示を適時開示(タイムリー・ディスクロージャー)と呼ぶ。次のうち、適時開示すべきものとして、最も不適切なものはどれか。

① 有価証券報告書の提出

② 大株主の異動

③ 業績予想の修正

④ 工場の火災の発生

⑤ 新株式の発行

正解と解説

【正解①】

有価証券報告書は事業年度終了後3ヶ月以内に提出することが義務付けられています。

適時開示は、投資家の投資判断に重要な影響を与える可能性のある情報を、速やかに公表することを求めるものです。

① 有価証券報告書の提出:

これは適時開示の対象ではありません。有価証券報告書は法定開示書類であり、決められた期日に提出するものです。

② 大株主の異動:

これは適時開示の対象となります。株主構成の大きな変化は会社の経営に影響を与える可能性があるため、投資家にとって重要な情報です。

③ 業績予想の修正:

これは適時開示の対象となります。会社の業績見通しの変更は株価に直接影響を与える可能性が高い情報です。

④ 工場の火災の発生:

これは適時開示の対象となります。生産能力に影響を与える可能性のある事故は、会社の業績に影響を与える可能性があるため、重要な情報です。

⑤ 新株式の発行:

これは適時開示の対象となります。株式の発行は既存株主の持分に影響を与えるため、重要な情報です。

したがって、最も不適切なものは ① 有価証券報告書の提出 です。有価証券報告書は定期的な法定開示書類であり、適時開示の対象ではありません。

他の選択肢はすべて、投資家の投資判断に重要な影響を与える可能性のある情報であり、適時開示の対象となります。

I-1-21 数値データの尺度

アンケート調査などで得られる数値データの尺度を4 種に分類した以下の表の(ア)~ (エ)に該当する用語や例の組合せとして、最も適切なものはどれか。ここで、数値データには、数値以外の元データを数値に変換したデータを含む。また、下表の尺度の特徴欄は、大小比較・差分・比率に意味があることを〇、意味がないことを×で表している。なお、比例尺度は比率尺度あるいは比尺度ともいう。

| 尺度 | 事例 | 尺度の特徴 | 代表的な値として適切な統計量の例 | ||

| 大小比較 | 差分 | 比率 | |||

| 名義尺度 | イ | ✕ | ✕ | ✕ | エ |

| ア 尺度 | 5段階評価による満足度 | 〇 | ✕ | ✕ | 中央値 |

| 間隔尺度 | 温度(℃) | 〇 | 〇 | ✕ | 最頻値 |

| 比例尺度 | ウ | 〇 | 〇 | 〇 | 平均値 |

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | 量的 | 震度 | 身長 | 最頻値 |

| ② | 順序 | 国籍 | 西暦 | 平均値 |

| ③ | 量的 | 性別 | 体重 | 中央値 |

| ④ | 順序 | 郵便番号 | 身長 | 最頻値 |

| ⑤ | 評価 | 血液型 | 西暦 | 中央値 |

正解と解説

【正解④】

名義尺度は数字を量や数として使用しません。郵便番号のように、一種の記号として使用します。

I-1-22 マーケティング分析

マーケティング分析に関する次の記述のうち、4P によるマーケティング・ミックスの説明として、最も適切なものはどれか。

① 企業の内部環境としての自社の強み・弱みと、企業をとりまく外部環境における機会・脅威を組み合わせた4 領域に対して、社内外の経営環境を分析する考え方である。

② 市場成長率の高低と、相対的な市場占有率の高低を組み合わせた4 象限に、企業が展開する複数の製品・事業を位置付け、経営資源配分の戦略を分析する考え方である。

③ マーケティング目標を達成するために、マーケティングの4 大要素である製品、価格、流通経路、販売促進を組み合わせ、経営資源を配分して計画・実施する考え方である。

④ マーケティングの構成要素である価値、利便性、コスト、コミュニケーションの4 つの効果的な組合せにより、消費者側から見たマーケティングを捉える考え方である。

⑤ 自社、顧客、競合、市場の4 つの視点から、自社の現状と課題、進むべき方向性などを分析する考え方である。

正解と解説

【正解③】

① : SWOT分析の説明。SWOTとは、Strength(強み)、Weakness(弱み)、Opportunity(機会)、Threat(脅威)の頭文字をとったもの。 これら4つの要素を用いて環境分析を行い、経営戦略を立てる際などに活用する。

② : PPM分析の説明。「Product Portfolio Management」の頭文字をとったもの。

④ : 4C分析の説明。4P分析のそれぞれのPを、消費者側から見たもの。

⑤ : 3C分析の説明。「顧客(Customer)」「競合(Competitor)」「自社(Company)」の頭文字である3つのCを意味する分析方法。

I-1-23 デジタル技術の種類

デジタル技術に関する次のA~E の用語と、それらの説明である(ア)~(オ)の組合せとして、最も適切なものはどれか。

A:デジタルディスラプション

B:デジタルトランスフォーメーション

C:デジタライゼーション

D:デジタルファブリケーション

E:デジタルツイン

(ア) 組織のビジネスモデル全体をデジタル化で一新し、クライアントやパートナーに対してサービスを提供するより良い方法を構築すること。

(イ) IoT 等を活用して現実空間の情報を取得し、サイバー空間内に現実空間の環境を再現する概念。

(ウ) デジタル技術の活用による新たな商品・サービスの提供、新たなビジネスモデルの開発を通して、社会制度や組織文化なども変革していく取組。

(エ) デジタル企業がデジタル技術を武器に市場に参入した結果、従来型のビジネスモデルや商習慣に風穴が開くことで、既存企業の存続が困難になること。

(オ) 3D スキャナや3D CAD などにより、自分のアイデアなどをデジタルデータ化した上で、3D プリンターなどのデジタルエ作機械で造形すること。

| A | B | C | D | E | |

|---|---|---|---|---|---|

| ① | エ | ウ | ア | オ | イ |

| ② | ウ | ア | オ | エ | イ |

| ③ | ウ | エ | ア | オ | イ |

| ④ | ウ | エ | オ | イ | ア |

| ⑤ | エ | ウ | オ | イ | ア |

正解と解説

【正解①】

「デジタル」に続く、「ディスラプション」、「ツイン」、「ファブリケーション」の意味が分かれば解ける問題です。

I-1-24 情報セキュリティ対策

情報ネットワーク上に存在する脅威の事例に対応するセキュリティ対策に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 商品を発注したという事実を発注者が後から否認することを防ぐため、発注情報を含む電子データに発注者のデジタル署名を施すよう受注者が依頼した。

② オンラインショッピングサイトに送信するクレジットカード番号が第三者に盗まれないようにするため、ショッピング利用者が送信データにデジタル署名を施した。

③ 不正アクセスにより企業の顧客情報などの重要情報が漏洩するリスクを低減させるため、サーバに保存してある重要情報が含まれるデータを暗号化した。

④ 電子メールの差出人の名前を詐称するなりすましによる詐欺の被害を防ぐため、電子メールの受信者が、電子メールに施されたデジタル署名により差出人を特定した。

⑤ 電子メールによる発注情報が途中で書き換えられて受注者に届く改ざんを防ぐため、発注情報を含む電子データに発注者のデジタル署名を施した。

正解と解説

【正解②】

デジタル署名:デジタル署名とは、公開鍵暗号技術を利用した電子署名の一つで、送信された文書の本人性 (なりすまし防止、否認防止) や非改ざん性を担保する技術。

① 適切です。デジタル署名は否認防止に有効です。

② 不適切です。デジタル署名は情報の機密性を保護しません。クレジットカード番号の保護には暗号化が適切です。

③ 適切です。重要情報の暗号化は不正アクセスによる情報漏洩のリスクを低減します。

④ 適切です。デジタル署名は送信者の認証に有効で、なりすまし防止に役立ちます。

⑤ 適切です。デジタル署名は改ざん検知に有効です。したがって、最も不適切なものは ② です。

クレジットカード番号の保護にデジタル署名を使用することは適切ではありません。デジタル署名は情報の完全性と送信者の認証を保証しますが、情報の機密性は保護しません。クレジットカード番号のような機密情報を保護するには、SSL/TLSなどの暗号化プロトコルを使用するべきです。

I-1-25 労働災害 度数率

下表は、A~E の5 つの事業所における過去1 年間の労働災害に関するデー夕を示したものである。

労働災害の発生状況を評価する指標である度数率が0.50 未満となる事業所は、次のうちどれか。

表 事業所別の労働災害データ

| 事業所 | 労働災害による死傷者数 | 延べ実労働時間数 | 延べ労働損失日数 | 1 年間の平均労働者数 |

|---|---|---|---|---|

| A | 1 名 | 1,000,000 時間 | 80日 | 600名 |

| B | 5名 | 11,000,000 時間 | 1,000日 | 4,800 名 |

| C | 10名 | 18,000,000 時間 | 1,500 日 | 10,600 名 |

| D | 20名 | 24,000,000 時間 | 3,800 日 | 11,000 名 |

| E | 40名 | 54,000,000 時間 | 11,200 日 | 30,000 名 |

① A 事業所

②B 事業所

③C 事業所

④D 事業所

⑤E 事業所

正解と解説

【正解②】

労働災害指数には、度数率、強度率、年千人率という指標が使われます。

度数率 = (労働災害による死傷者数) ÷ (延べ実労働時間数) x 1,000,000

で定義されます。この式に基づいて、度数率を求めます。

| 事業所 | 労働災害による死傷者数 | 延べ実労働時間数 | 延べ労働損失日数 | 1 年間の平均労働者数 | 度数率 |

| A | 1 名 | 1,000,000 時間 | 80日 | 600名 | 1.0 |

| B | 5名 | 11,000,000 時間 | 1,000日 | 4,800 名 | 0.45 |

| C | 10名 | 18,000,000 時間 | 1,500 日 | 10,600 名 | 0.56 |

| D | 20名 | 24,000,000 時間 | 3,800 日 | 11,000 名 | 0.83 |

| E | 40名 | 54,000,000 時間 | 11,200 日 | 30,000 名 | 0.74 |

I-1-26 労働災害

労働災害に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 不安全行動は、作業者の意図とは別に安全な作業ができなかったものと、意識的に手順等を守らず安全に作業をしなかったものとの2 つに大別できる。

② 労働災害が発生する原因には、労働者の不安全行動のほか、作業環境の欠陥等、機械や物の不安全状態があると考えられている。

③ 労働災害は、不安全行動と不安全状態が重なった場合に発生するケースが大部分を占める。

④ 稼働している設備・機械等が完全に自動化され、作業者がその場にいない場合でも、不安全状態が生じる可能性がある。

⑤ 労働災害は、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。

正解と解説

【正解④】

完全に自動化された設備や機械であっても、不安全状態が発生する可能性はありますが、その場合、労働災害のリスクは作業者がその場にいる場合に限られます。作業者がその場にいない場合、労働災害とは見なされないことが一般的です。労働災害は、作業者が直接影響を受ける状況下で発生するものであり、自動化された機械の故障や不具合があっても、作業者がその場にいなければ労働災害とはならないからです。

I-1-27 国土強靭化基本法

いわゆる国土強靭化基本法(強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭化基本法)及び国土強靭化地域計画策定ガイドラインに関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。ここでいう国土強靭化とは、大規模自然災害等に備えるため、事前防災・減災と迅速な復旧復興に資する施策を、まちづくり政策や産業政策も含めた総合的な取組として計画的に実施し、強靭な国づくり・地域づくりを推進するものである。

① 国土強靭化基本計画では、国民生活・国民経済に影響を及ぼすリスクとして、自然災害のほかに、原子力災害などの大規模事故等も含めたあらゆる事象を対象としている。

② 国土強靭化基本計画では、計画の対象とする国土強籾化に関する施策の分野と施策の策定に係る基本的な指針等の事項について定めている。

③ 国土強靭化においては、自助、共助、公助を適切に組み合わせることが求められる。

④ 国土強靭化においては、非常時に効果を発揮するのはもちろん、平時からの国土・土地利用や経済活動にも資する取組を推進する。

⑤ 国土強靭化型計画とは、地方公共団体の策定する国土強靭化計画であり、地方公共団体が策定する国土強靭化に係る他の計画等の指針となるべきものとされている。

正解と解説

【正解①】

国土強靱化基本計画(平成26年6月3日閣議決定)において、想定するリスクを次のように定義しています。

(1)想定するリスク

国民生活・国民経済に影響を及ぼすリスクとしては、自然災害の他に、原子力災害などの大規模事故やテロ等も含めたあらゆる事象が想定され得るが、南海トラフ地震、首都直下地震等が遠くない将来に発生する可能性があると予測されていること、大規模自然災害は一度発生すれば、国土の広域な範囲に甚大な被害をもたらすものとなることから、本計画においては、当面大規模自然災害を想定した評価を実施した。

① 不適切です。国土強靭化基本計画は主に大規模自然災害を対象としており、原子力災害などの大規模事故等は含まれていません。

② 適切です。国土強靭化基本計画には、対象とする施策分野と策定に係る基本的指針が含まれています。

③ 適切です。国土強靭化では自助、共助、公助の適切な組み合わせが重要とされています。

④ 適切です。国土強靭化は非常時だけでなく、平時の国土利用や経済活動にも資する取組を推進することが求められています。

⑤ 適切です。国土強靭化地域計画は地方公共団体が策定し、他の関連計画の指針となるべきものとされています。

したがって、最も不適切なものは ① です。

国土強靭化基本計画は主に大規模自然災害を対象としており、原子力災害などの大規模事故等は含まれていません。この記述は国土強靭化の範囲を誤って拡大解釈しています。

I-1-28 システム安全工学手法

システム安全工学手法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、FMEA、VTA、ETA、HAZOP、THERP は、それぞれ、Failure Mode And Effects Analysis、Variation Tree Analysis、Event Tree Analysis、Hazard and Operability Studies、Technique for Human Error Rate Prediction の略である。

① FMEA は、システムの構成要素に故障が生じるとしたらどのような故障が生じるか、そしてその故障によりシステム全体にどのような影響が生じるかを評価し、重点的にケアすべき要素を見出す手法である。

② VTA は、作業がすべて通常通りに進行していても事故は起こるという考え方を基礎とし、通常行われた操作や判断の妥当性を評価する手法である。

③ ETA は、二分樹で業務手順を表現することで、その業務手順で誤りが生じると、どのような事態が生じるかを整理する手法である。

④ HAZOP は、なし(no) ・多い(more) ・少ない(less) ・逆に(reverse) ・他の(other than)など、複数のガイドワードを用いて設計意図からの逸脱を同定していく手法である。

⑤ THERP は、タスク解析による作業ステップの分解、基本過誤率のあてはめや調整等の手順を経て、人間が起こすエラーの確率を予測する手法である。

正解と解説

【正解②】

「作業がすべて通常通りに進行していても事故は起こるという考え方を基礎とし」という説明が不適切です。

正しくは、「作業がすべて通常通りに進行していたら事故は起こらないという考え方」です。

VTA(Variation Tree Analysis)は、通常「変動解析ツリー」として知られ、システムの状態が異なる条件下でどのように変動するかを分析する手法です。

これは操作や判断の妥当性を評価するものではなく、異なる要因がどのようにシステムのパフォーマンスや安全に影響を与えるかを解析します。

I -1 -29 AI 利活用ガイドライン

AI ネットワーク社会推進会議によって示された「AI 利活用ガイドライン」に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① AI は、利活用の過程でデータの学習等により自らの出力やプログラムを継続的に変化させる可能性があることから、開発者が留意することが期待される事項のみならず、利用者がAI の利活用において留意することが期待される事項も想定される。

② AI によりなされる判断は、事後的に精度が損なわれたり、低下することが想定され、それに伴う権利侵害の規模や頻度が予測困難であることから、精度に関する基準はあらかじめ定めず、権利侵害発生後速やかに定めることが期待される。

③ AI が連携することによって便益が増進することが期待されるが、AI がインターネッ卜等を通じて他のAI 等と接続・連携することにより制御不能となる等、AI がネットワーク化することによってリスクが惹起・増幅される可能性がある。

④ AI サービスプロバイダ等は、消費者的利用者にはAI により意思決定や感情が操作される可能性や、AI に過度に依存するリスクが存在することを踏まえ、必要な対策を講じることが期待される。

⑤ AI に用いられる学習アルゴリズムにより、AI の判断にバイアスが生じる可能性がある。特に、機械学習においては、一般的に、多数派がより尊重され、少数派が反映されにくい傾向にあり、この課題を回避するための方法が検討されている。

① 適切です。AIの特性上、開発者だけでなく利用者も留意すべき事項があることは正しい認識です。

② 不適切です。AI利活用ガイドラインでは、精度に関する基準をあらかじめ定めることが推奨されています。権利侵害発生後に基準を定めるのではなく、事前に対策を講じることが重要とされています。

③ 適切です。AIのネットワーク化による便益とリスクの両面について正確に述べています。

④ 適切です。消費者的利用者に対するAIの影響とリスクについて適切に言及しています。

⑤ 適切です。機械学習におけるバイアスの問題と、多数派が尊重される傾向について正確に述べています。

したがって、最も不適切なものは ② です。

AI利活用ガイドラインでは、精度に関する基準を事前に定め、継続的にモニタリングすることが推奨されています。権利侵害発生後に基準を定めることは、ガイドラインの予防的な姿勢と矛盾します。

I-1-30 民法の一部を改正する法律

「民法の一部を改正する法律」が2020 年4 月に施行されたことにより、売主が引き渡した目的物が種類や品質の点で契約内容と異なっていたり、数量が不足していた場合(契約内容に適合していなかった場合)に、売主が負う責任に関するルールの見直し等がなされた。

買主は、下表のとおり、売主と買主のいずれに帰責事由があるかに応じて、売主に対し、損害賠償請求や契約の解除のほか、修補や代替物の引き渡しなど履行の追完を請求することや、代金の減額を請求することができることとなった。ただし、買主がこれらの請求をするためには、引き渡された商品が契約に適合していないことを知ってから1 年以内に、売主にその旨を通知する必要がある。

下表の(ア)~ (ウ)にあてはまる、「できる」「できない」の組合せとして、最も適切なものはどれか。

| 買主の救済方法 | 買主に帰責事由あり | 双方とも帰責事由なし | 売主に帰責事由あり |

|---|---|---|---|

| 損害賠償 | できない | ア | できる |

| 解除 | できない | イ | できる |

| 追完請求 | できない | ウ | できる |

| 代金減額 | できない | できる | できる |

| ア | イ | ウ | |

|---|---|---|---|

| ① | できない | できる | できる |

| ② | できる | できる | できない |

| ③ | できない | できない | できる |

| ④ | できる | できない | できない |

| ⑤ | できない | できる | できない |

正解と解説

【正解①】

法務省パンフレットに、この件の記載があります。

ページ3参照

改正後の民法では、買主は、下の表のとおり、売主と買主のいずれに帰責事由があるかに応じて、売主に対し、損害賠償請求や解除のほか、修補や代替物の引渡しなど完全 な履行を請求することや、代金の減額を請求することができるようになりました。ただし、買主がこれらの請求をするためには、引き渡された商品が契約に適合していないことを知ってから一年以内に、売主にその旨を通知する必要があります。

改正後の民法は下表のとおりで、改正された箇所は赤色の部分です。

| 買主の救済方法 | 買主に帰責事由あり | 双方とも帰責事由なし | 売主に帰責事由あり |

|---|---|---|---|

| 損害賠償 | できない | できない | できる |

| 解除 | できない | できる | できる |

| 追完請求 | できない | できる | できる |

| 代金減額 | できない | できる | できる |

I-1-31 労働安全衛生法

労働安全衛生法に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。

② 機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者は、これらの物の設計、製造、輸入に際して、これらの物を使用するすべての事業所の労働者に対し、定期的に安全又は衛生のための教育を行なわなければならない。

③ 建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。

④ 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るだけでなく、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。

⑤ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画を策定しなければならない。

正解と解説

【正解②】

労働安全衛生法には「これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。」とありますが、教育に関する要求はありません。

① 適切です。これは労働安全衛生法の基本理念を正確に述べています。

② 不適切です。機械、器具等の設計者、製造者、輸入者には、これらの物を安全で衛生的なものにする努力義務はありますが、すべての事業所の労働者に対して定期的に教育を行う義務はありません。これは事業者の責務です。

③ 適切です。これは注文者等の配慮義務を正確に述べています。

④ 適切です。これは労働者の責務を正確に述べています。

⑤ 適切です。これは厚生労働大臣の労働災害防止計画策定義務を正確に述べています。したがって、最も不適切なものは ② です。

機械、器具等の設計者、製造者、輸入者には、すべての事業所の労働者に対して定期的に安全衛生教育を行う義務はありません。この記述は、事業者の責務と設計者等の責務を混同しています。

I-1-32 JIS Q 31000:2019 リスクマネジメント指針

以下の文章は、「JIS Q 31000:2019 リスクマネジメント-指針」の序文の一部である。[ ]に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

あらゆる業態及び規模の組織は、自らの目的達成の成否を不確かにする外部及び内部の要素並びに影響力に直面している。

リスクマネジメントは、反復して行うものであり、[ ア ]の決定、目的の達成及び十分な情報に基づいた決定に当たって組織を支援する。

リスクマネジメントは、組織統治及び[ イ ]の一部であり、あらゆるレベルで組織のマネジメントを行うことの基礎となる。リスクマネジメントは、[ ウ ]の改善に寄与する。

リスクマネジメントは、組織に関連する全ての活動の一部であり、[ エ ]とのやり取りを含む。

リスクマジメントは、人間の行動及び文化的要素を含めた組織の外部及び内部の状況を考慮するものである。

| ア | イ | ウ | エ | |

|---|---|---|---|---|

| ① | リーダーシップ | 戦略 | ステークホルダ | マネジメント システム |

| ② | 戦略 | マネジメント システム | リーダーシップ | ステークホルダ |

| ③ | マネジメント システム | ステークホルダ | 戦略 | リーダーシップ |

| ④ | 戦略 | リーダーシップ | マネジメント システム | ステークホルダ |

| ⑤ | リーダーシップ | ステークホルダ | 戦略 | マネジメント システム |

正解と解説

【正解④】

JIS Q 31000 の序文を引用した出題です。読んだことが無くても、文脈から正答を導き出せます。

他に、ISOに基づいたマネジメントシステムは ISO 9001などがあり、序文はほぼ同じ内容です。

[ア] には「戦略」が適切です。リスクマネジメントは組織の戦略決定を支援する重要な要素です。

[イ] には「リーダーシップ」が適切です。リスクマネジメントは組織統治とリーダーシップの一部として位置づけられています。

[ウ] には「マネジメントシステム」が適切です。リスクマネジメントは組織全体のマネジメントシステムの改善に寄与します。

[エ] には「ステークホルダ」が適切です。リスクマネジメントはステークホルダとのやり取りを含む組織の全ての活動の一部です。

これらの組み合わせを選択肢と照らし合わせると、最も適切なものは ④ 戦略、リーダーシップ、マネジメントシステム、ステークホルダ となります。

したがって、正解は ④ です。

I-1-33 地球温暖化対策の推進

令和3 年版国土交通白書に示された地球温暖化対策の推進に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① カーボンニュートラルなまちづくりへの転換を図るため、都市機能の分散化を促進することによる環境負荷の低減に向けた取組が進められている。

② 物流部門におけるCO2 排出割合はトラックが大部分を占めていることから、CO2 の排出を抑制するために、トラック単体の低燃費化や輸送効率の向上と併せ、鉄道、内航海運等のエネルギー消費効率の良い輸送機関の活用を図ることが必要とされている。

③ 住宅の省エネルギー性能の一層の向上を図るため、分譲戸建住宅のほか、注文戸建住宅や賃貸アパートにも省エネルギー性能の向上の目標が定められている。

④ 都市部における交通混雑を解消させるため、環状道路等幹線道路ネットワークの強化、交差点の立体化、開かずの踏切等を解消する連続立体交差事業等が推進されている。

⑤ 国際海事機関では温室効果ガス削減戦略が採択されており、その目標達成に向けて、新造船に関するCO2 規制を大幅に強化することが決定された。

正解と解説

① 不適切です。カーボンニュートラルなまちづくりでは、都市機能の分散化ではなく、集約化(コンパクトシティ)を推進することが一般的です。分散化は環境負荷を増加させる可能性があります。

② 適切です。物流部門のCO2排出削減策として、トラックの低燃費化と他の輸送機関の活用は正しい方針です。

③ 適切です。住宅の省エネルギー性能向上は、様々な種類の住宅に対して目標が設定されています。

④ 適切です。都市部の交通混雑解消のための道路整備は、CO2排出削減にも寄与します。

⑤ 適切です。国際海事機関(IMO)による新造船のCO2規制強化は事実です。

したがって、最も不適切なものは ① です。カーボンニュートラルなまちづくりでは、都市機能の分散化ではなく、集約化を促進することが一般的な方針です。分散化は交通需要を増加させ、結果として環境負荷を高める可能性があるため、この記述は不適切です。

I-1-34 再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度

いわゆる再エネ特措法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法)に基づく再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度に関する次の記述の、[ ]に入る用語の組合せとして、最も適切なものはどれか。

再生可能エネルギー電気の固定価格買取制度は、再生可能エネルギーで発電した電気を電気事業者が[ ア ]で一定期間買い取ることを規定した制度で、対象となる再生可能エネルギーとしては、「太陽光」「風力」「水力」「[ イ ]」「バイオマス」がある。電気事業者が買い取る費用の一部は電気の利用者から、いわゆる再エネ[ ウ ]という形で集められる。再エネ[ ウ ]の額は電気の使用量に比例するが、その単価は[ エ ]一律の単価になるように調整が行われ、毎年度[ オ ]が定めることになっている。

| ア | イ | ウ | エ | オ | |

|---|---|---|---|---|---|

| ① | 一定価格 | 地熱 | 賦課金 | 地域毎に | 環境大臣 |

| ② | 年度毎に定められる価格 | 波力 | 税 | 地域毎に | 環境大臣 |

| ③ | 一定価格 | 地熱 | 賦課金 | 全国 | 経済産業大臣 |

| ④ | 一定価格 | 地熱 | 賦課金 | 全国 | 環境大臣 |

| ⑤ | 年度毎に定められる価格 | 波力 | 税 | 全国 | 経済産業大臣 |

正解と解説

【正解③】

再エネ特措法からの出題です。

買取単価は経済産業大臣によって、全国一律単価になるように定められます。対象となる再生可能エネルギーは、太陽光・風力・水力・地熱発電・バイオマスの5つです。

[ア] 固定価格買取制度では、電気事業者は「一定価格」で再生可能エネルギー電気を買い取ります。

[イ] FIT制度の対象となる再生可能エネルギーには、「地熱」が含まれます。

[ウ] 買取費用の一部は「賦課金」という形で電気の利用者から集められます。

[エ] 賦課金の単価は「全国」一律になるように調整されます。

[オ] 賦課金の単価は「経済産業大臣」が毎年度定めます。

これらの要素を組み合わせると、最も適切な答えは:③ 一定価格、地熱、賦課金、全国、経済産業大臣となります。したがって、正解は ③ です。

I-1-35 外来生物法に基づく特性外来生物

いわゆる外来生物法(特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律)に基づく特定外来生物に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

① 外来生物とは海外から我が国に導入されることによりその本来の生息地又は生育地の外に生存することとなった生物であり、外来生物が国内で交雑することにより生じた生物は特定外来生物には指定されない。

② ヒアリなど、航空機や船に積まれたコンテナや貨物に紛れ込むなどして非意図的に国内に侵入した外来生物は、特定外来生物に指定されていない。

③ プラックバスの釣りが公認されている湖においては、他の水域で釣ったブラックバスを生きたまま放流することは禁止されていない。

④ 特定外来生物として規制される前からペットとして飼っていた動物については、その個体に限り、引き続き飼養するのに許可を必要としない。

⑤ 特定外来生物被害防止基本方針では、特別な機器を使用しなくとも種類の判別が可能な生物分類群を特定外来生物の選定の対象とし、繭類、細菌類、ウイルス等の微生物は当分の間対象としない。

正解と解説

【正解⑤】

「繭類、細菌類、ウイルス等の微生物」は対象外です。

① 不適切です。外来生物の定義は正しいですが、国内で交雑して生じた生物も特定外来生物に指定される可能性があります。

② 不適切です。非意図的に侵入した外来生物も特定外来生物に指定されることがあります。ヒアリは実際に特定外来生物に指定されています。

③ 不適切です。特定外来生物であるブラックバスの放流は、場所に関わらず禁止されています。

④ 不適切です。特定外来生物に指定される前から飼育していたペットでも、指定後は許可が必要となります。

⑤ 適切です。この記述は特定外来生物被害防止基本方針の内容と一致しています。特定外来生物の選定対象は、特別な機器を使用せずに種類の判別が可能な生物分類群とされ、微生物は当分の間対象外とされています。

したがって、最も適切なものは ⑤ です。この選択肢は特定外来生物被害防止基本方針の内容を正確に反映しています。

I-1-36 バーゼル条約

いわゆるバーゼル条約(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)及びいわゆるバーゼル法(特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律)に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① バーゼル条約成立の背景には、事前の連絡・協議なしに有害廃棄物の国境を越えた移動が行われ、最終的な責任の所在も不明確であるという間題が顕在化したことがある。

② バーゼル条約では、締約国は、国内における廃棄物の発生を最小限に抑え、廃棄物の環境上適正な処分のため、可能な限り国内の処分施設が利用できるようにすることとされている。

③ バーゼル条約では、条約の趣旨に反しない限り、非締約国との間でも、廃棄物の国境を越える移動に関する二国間または多数国間の取決めを結ぶことができる。

④ 我が国において、バーゼル法に基づき移動書類が交付された特定有害廃棄物等は、金属回収など再生利用を目的とするものが多く、近年は輸入量が輸出量を上回っている。

⑤ バーゼル条約において、全てのプラスチックの廃棄物が規定されることとなったが、規制対象となるプラスチックであっても、相手国の同意があれば輸出は可能である。

正解と解説

【正解④】

輸出量は輸入量の約100倍です。

例えば、令和2年1月から12月までの間に、バーゼル法に規定する手続を経て実際に我が国から輸出された特定有害廃棄物等の総量は146,089トン(平成31年及び令和元年は103,528トン)、輸入された特定有害廃棄物等の総量は1,601トン(平成31年及び令和元年は6,685トン)でした。

I-1-37 異常気象と防災、減災

異常気象と防災、減災に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 全国のアメダスによる1 時間降水量50mm 以上の年間発生回数は、増加傾向にある。

② 流域治水とは、流域に関わるあらゆる関係者が協働して水災害対策を行う考え方であり、治水計画を気候変動による降雨量の増加などを考慮して見直し、地域の特性に応じた対策をハード・ソフトー体で多層的に進める。

③ 洪水浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、洪水浸水想定区域や避難場所などを記載した印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。

④ 特別警報とは、警報の発表基準をはるかに超える大雨や、大津波等が予想され、重大な災害の起こるおそれが著しく高まっている場合に気象庁から発表されるものである。

⑤ 警戒レベルとは、災害発生のおそれの高まりに応じて5 段階に分類した「居住者等がとるべき行動」と、その「行動を促す情報」(避難情報等)とを関連付けるものであり、最も危険な警戒レベル5 では「危険な場所から全員避難」と「避難指示」である。

正解と解説

【正解⑤】

「危険な場所から全員避難」と「避難指示」は警戒レベル4です。警戒レベル5は、「すでに災害が発生 切迫している状況」です。

① 適切です。気象庁のデータによると、1時間降水量50mm以上の年間発生回数は増加傾向にあります。

② 適切です。これは流域治水の概念を正確に説明しています。

③ 適切です。水防法に基づき、市町村長にはこのような義務があります。

④ 適切です。これは特別警報の定義を正確に述べています。

⑤ 不適切です。警戒レベルの説明に誤りがあります。正しくは:

- 警戒レベル4が「危険な場所から全員避難」で「避難指示」

- 警戒レベル5は「命の危険 直ちに安全確保」で「緊急安全確保」

したがって、最も不適切なものは ⑤ です。

警戒レベル5の説明が誤っており、実際には最も危険な状況を示し、既に避難するのが危険な場合の緊急的な安全確保行動を促すものです。

I-1-38 環境規制

環境問題に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 騒音を規制する地域における自動車騒音の要請限度は、昼間と夜間に分けて定められている。

② 建築物や工作物等の解体又は改修工事を開始する前に、石綿の有無を調査することが義務づけられている。

③ PM2.5 とは、大気中に浮遊している2. 5μm 以下の小さな粒子で、物の燃焼などによって直接排出されるものと、SOx、NOx、VOC 等のガス状大気汚染物質が、主として大気中で化学反応により粒子化したものがある。

④ 首都圏等の対策地域内に使用の本拠の位置を有する乗用車については、ディーゼル車、ガソリン車、LPG 車が、いわゆる自動車NOx・PM 法の規制対象となる。

⑤ 土壌汚染対策法では、人間の活動に伴って生じた汚染土壌等に加え、自然由来で汚染されているものも対象としている。

正解と解説

【正解④】

自動車NOx・PM法の規制対象は、ディーゼル自動車です。また、対象地域は、

- 首都圏:埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県の各都県の一部

- 関西圏:大阪府、兵庫県の両府県の半数以上の市町

- 中京圏:愛知県、三重県の両県の半数以上の市町

に限られています。

① 適切です。自動車騒音の要請限度は昼間と夜間で異なる値が設定されています。

② 適切です。石綿障害予防規則により、解体・改修工事前の石綿調査が義務付けられています。

③ 適切です。PM2.5の定義と発生源について正確に述べられています。

④ 不適切です。自動車NOx・PM法の規制対象は、ディーゼル車とガソリン・LPG車の一部(主に貨物車)です。全ての乗用車が対象ではありません。

⑤ 適切です。土壌汚染対策法は、人為的な汚染と自然由来の汚染の両方を対象としています。

したがって、最も不適切なものは ④ です。自動車NOx・PM法の規制対象車種について誤った記述をしています。実際には、乗用車のうちディーゼル車は対象となりますが、ガソリン車とLPG車は原則として対象外です(一部の貨物車等は対象)。

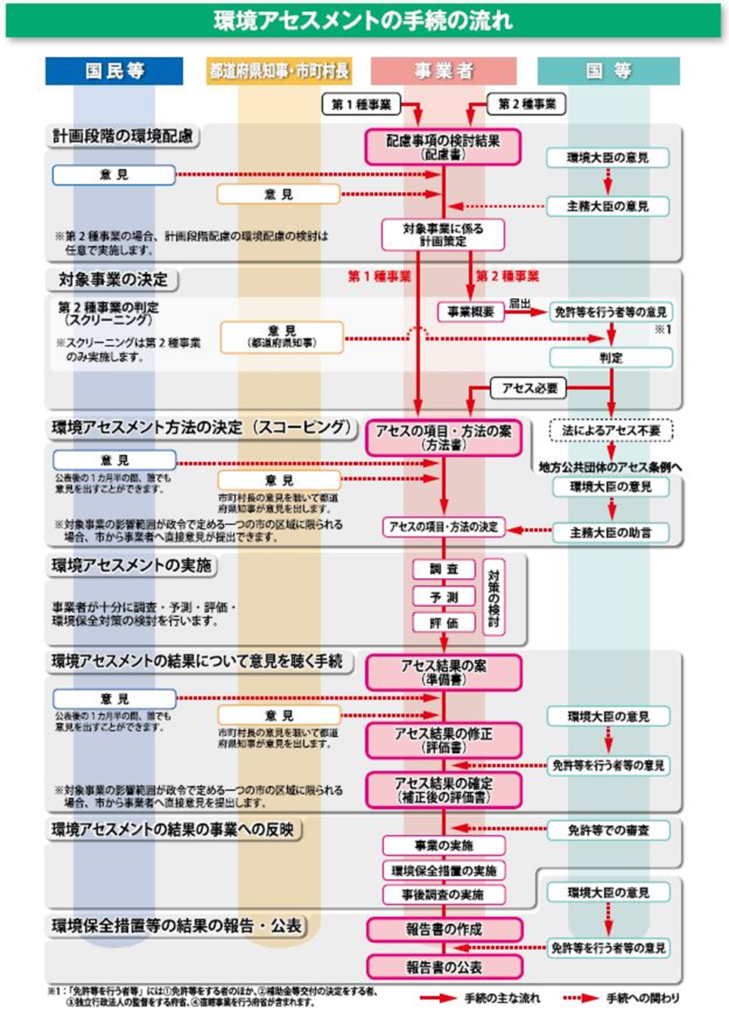

I-1-39 環境影響評価法

環境影響評価法に基づく事業者の行為に関する次の記述のうち、環境影響評価法の内容や趣旨に照らして、最も適切なものはどれか。

① 第一種事業を実施しようとする者、及び第二種事業を実施しようとする者は、いずれも環境の保全のために配慮すべき事項についての検討を行い、計画段階環境配慮書を作成しなければならない。

② 事業者は、環境影響評価方法書をもとに、環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法などを確定させるために、都道府県知事及び市町村長の意見を聴いてスクリーニングの手続を行わなければならない。

③ 事業者は、環境影響評価準備書を作成したときは、対象事業に係る環境影響を受ける範囲であると認められる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長に対し、環境影響評価準備書及びこれを要約した書類を送付しなければならない。

④ 事業者は、環境影響評価書を作成した後、公告・縦覧した上で、住民への説明会を開催し、意見を求めなければならない。

⑤ 事業者は、供用後に実施した事後調査やそれにより判明した環境状況に応じて講ずる環境保全対策に関して、環境保全措置等の報告書を作成しなければならない。

正解と解説

【正解③】

① 第二種事業の場合、配慮書の作成は任意です

② スクリーニングではなく、正しくはスコーピングです。

④ 評価書の場合、住民への説明会は義務ではありません。

⑤ 供用後に判明した事象は、報告書の範囲外です。

環境アセスメントの手続きの流れは、下の図の通りです。

引用:http://assess.env.go.jp/1_seido/1-2_aramashi/index.html

住民、環境大臣、主務大臣の意見

免許等を行う者等の意見によりアセス要否判定

住民の意見。ウェブサイトなどに縦覧、説明会開催

環境大臣の意見、主務大臣の助言

住民の意見。ウェブサイトなどに縦覧、説明会開催

免許等を行う者等の意見、環境大臣の意見

縦覧

免許等を行う者等の意見、環境大臣の意見

I-1-40 ESG投資

ESG 投資に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。

① 国連責任投資原則は、投資にESG の視点を組み入れることや投資対象に対してESG に関する情報開示を求めることなどからなる機関投資家の投資原則をいう。

② ESG 投資は、気候変動などを念頭においた長期的なリスクマネジメントや企業の新たな収益創出の機会を評価するベンチマークとして注目されている。

③ 我が国では、年金積立金の管理運用においてESG を考慮した投資が行われているほか、地域の金融機関においてもESG を考慮した事業案件の組成や評価の取組が始まっている。

④ ESG 投資の方法の1 つとして、企業や自治体等が、再生可能エネルギー事業、省エネ建築物の建設・改修、環境汚染の防止・管理などに要する資金を調達するために発行するグリーンボンドがある。

⑤ ESG 投資の手法の1 つであるネガティブ・スクリーニングは、 ESG に対してネガティブな行動を取った企業に対して、株主として議決権行使を行う等により企業に改善を促す手法である。

正解と解説

【正解⑤】

ネガティブ・スクリーニングは、「ESG に対してネガティブな行動を取った企業を投資対象から外す」手法です。

① 適切です。国連責任投資原則(PRI)の内容を正確に述べています。

② 適切です。ESG投資の目的と意義を正確に説明しています。

③ 適切です。日本におけるESG投資の現状を正確に反映しています。

④ 適切です。グリーンボンドはESG投資の一形態として正確に説明されています。

⑤ 不適切です。ネガティブ・スクリーニングの説明が誤っています。正しくは:

- ネガティブ・スクリーニングは、特定の基準に基づいて問題のある企業や産業を投資対象から除外する手法です。

- 記述されている「株主として議決権行使を行う等により企業に改善を促す手法」は、実際には「エンゲージメント」や「株主行動」と呼ばれるESG投資の別の手法です。

したがって、最も不適切なものは ⑤ です。

ネガティブ・スクリーニングの定義が誤っており、別のESG投資手法と混同しています。

コメント